AI时代的写作与“活人感”

最近,我们的更新频率变高了,甚至一度实现了日更。这些文章通常围绕作者的一个洞察展开,辅以一系列的数据和事实,最后收在作者对于这个世界、社会和商业的某些关切上。

有读者在后台留言,说好像有点“AI味儿”,没错,这些文章都是由航叔和他的”第一助手“ChatGPT合作完成,通常是航叔提供洞察和观点,ChatGPT负责搜罗事实和遣词造句。

自从有了这个助手,航叔的写作产量大爆发,一度后台囤着七八篇稿子待发。我们做编辑的日常都是“花式催稿”,没想到居然有一天被作者催着编稿子,这盛世也是被我赶上了。

诚然,在ChatGPT的辅助下,写作的门槛大大降低。很多时候我们提不起笔,不是没有想写的题目、想说的话,而是一想到要查阅资料、收集素材、校对数据、遣词造句,畏难情绪马上起来了,再过一阵子脑子里的灵感也就烟消云散了。

在航叔这十几篇稿子里,很多题目其实很早之前就听他提过,他心里就像有一个小小的选题库,如今有了ChatGPT,选题库的灵感们得以快速地形成文章,效率大大提高,这让他可以尽情地挥洒创作力。

这些稿子的“含人量”有高有低,作为航叔多年的编辑,当我读到这些文字,我会觉得它们既是他的作品,又不是。核心的观点和角度是他的,他极擅长此道,但行文和措辞又不够像他。

毕竟,曾经他的文字长这样:

“当我知道商业地理这个概念后,在我未来的事业中,我会思考,这个生意会给这个城市带来什么影响?它会给这里的居民带来幸福吗?它会粗暴地霸占这里的资源吗?当它消失的时候,会给这里留下难看的疮疤吗?当它离开的时候,这里的人们会怀念它吗?我希望在我心里,这些答案都应该是正面的,哪怕因此少赚了很多钱。因为,我认为这样的商业更高尚,更有价值,更值得你用一段生命去经营。反之,你可以赚很多钱,但答案都是负面的,你觉得这些钱赚得有劲吗?当我悟到一点商业与地理的关系时,感到一种豁然。”

还有这样:

“在一个湿漉漉的深秋之夜,我和教授如约赴了这场谈话,那天我们绕着西湖在杨公堤畔散步,说起了这几年我自己的经历、当下的状态以及我关于未来的想法、困惑。教授静静的听着,间或给我一些回应与指点。毫无疑问,在一系列旋转、上升与更迭之后,现在的我,肯定是想获得有舒适度的空间去自由调整一段时间。这个想法,是我当下发自内心,最想做的事。”

航叔在写作一事上是天赋型选手,他的表达简洁、凝练、逻辑清晰,过去我常常整理他的发言录音,只要转成文字稍作编辑,就是一篇观点明确、层次分明、行文流畅的上佳之作。

最近读过非常棒的一本书,陈冲坦诚到我都替她担心

刚刚开始编辑这些“半人工半智能“的文章时,我觉得很新鲜、很有趣,因为事实量和数据很多,显得文章很严谨、观点很立得住,可以很快获取一个新东西。我每次都在剩下的稿子里挑选一篇最喜欢的来编辑,所以发稿的顺序也是我的喜爱度排行,但越往后越觉得好像还是缺了点什么。

借用《周航:AI时代,人还需要独立思考吗?》文中的说法,我读到这些文字时我的感受是什么?我的感受是嚼起来有点干巴,编多几篇之后就有点厌倦,提不起劲。为什么我会觉得这种情绪?它告诉我了什么?

“我读书的时候,实际上不是读,而是把美丽的词句含在嘴里,嘬糖果似的嘬着,品烈酒似的一小口一小口呷着,直到那词句像酒精一样溶解在我的身体里,不仅渗透到我的大脑和心灵,而且在我的血管中奔腾,冲击到我每根血管的末梢。”( [捷克] 博胡米尔·赫拉巴尔 《过于喧嚣的孤独》)这真是阅读的至高快乐,遇到真正好的文本,反复咂摸品尝,体会它的妙处,融入自己的智慧中。

@Prague 除了卡夫卡,布拉格还有赫拉巴尔

过去几年我大量反复读过航叔的文章,他常常带给我这样的乐趣,遣词造句还是最浅层的呈现,我透过那些字里行间会联想到他在什么状态下写下这些文字,他写的时候是平静的、喜悦的还是郁闷的,这次他想传递的意思是强烈的还是温和的,他在什么时间背景下写下这篇文章……乐在其中。

被误解是表达者的宿命,因为表达的层次不是单一的,除了信息和观点,文字能够传递出的东西远不止于此,当我们把这个工作外包给AI,文字之下那些隐秘的信息随之衰减。都说“字如其人”,这个说法在AI时代可能不再成立了,大量“人”的部分散失了。当然大部分读者可能体会不到这么深,只是下意识觉得好像缺点什么。

缺了点“人味儿”吧。

这些文章中有两个细节,一个是《周航:石油和垃圾都翻身了,二氧化碳会不会也有春天?》开头,写到航叔小时候就生活在一个石油大院,这段是我建议加的,加了之后首先拉近了距离,作者在跟你分享一件自己的私人叙事,读者也会猜测航叔对能源问题特别关注是不是跟他的成长环境有关呢?读者对于作者的好奇又增加了。

还有一个细节,在《英伟达的“第一性”:不断创造计算的需求,然后满足它...再不断的...》一文中有这样一句,“去把别人不愿意做的细活、脏活、难活,一件件填进去。”这个“填”字用得真好,一下子把做所谓难而正确的事的那种踏实感带出来了。

读到这些我好像又找到了那种阅读中的乐趣。

前AI时代的作者乐此不疲地琢磨那些修辞、用词、组句,天降好句时如获至宝,我相信那是独属于作者的乐趣,也是写作本身的意义之一。

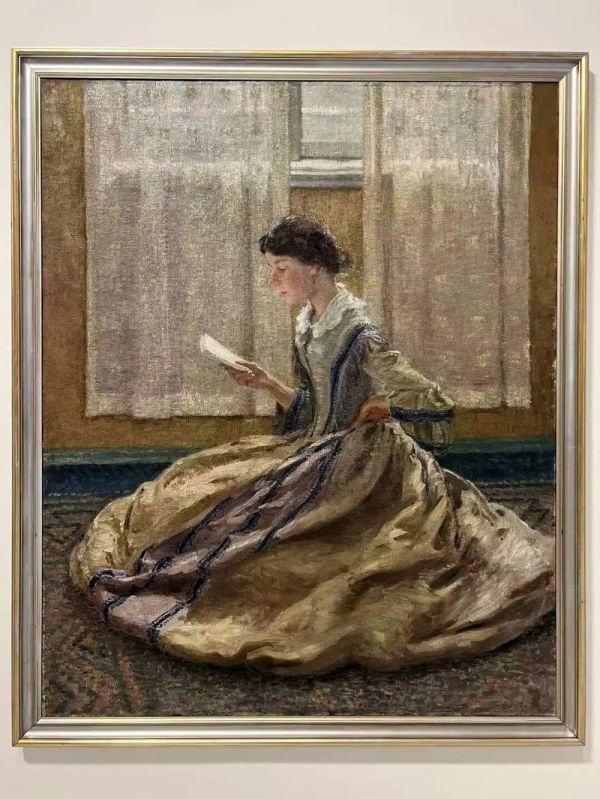

@ National Gallery Prague

我最近在读一本有趣的书叫《歌德谈话录》,歌德的助手记录了他人生中最后八年一些日常生活中的对话和评论,读他这些或坦率、或威严、或讽刺、或深刻、或刻薄的话语,有一种“活人感”,就好像这么一位文学巨擎离我并不遥远,读起来津津有味。

ChatGPT 带来的生产力提升有非常大的价值,我也在学着航叔一样利用它把我脑子里灵感们变成文章,效率大大提升,非常有成就感。与此同时,我们是不是也能保留一些“活人感”,这并不是说要把AI训练得更像自己的口吻,而是时不时地在字斟句酌中找点乐趣,写点儿不一样的,相信读者会在这些细节中与作者相遇,彼此认出,相视一笑。

本文来自微信公众号:还是不举手就发言,作者:Jenny Xu

相关推荐

WAIC 2025现场,惊喜是Soul「活人感」AI给的

娱乐圈需要活人古偶

别再被AI写作绑架了

AI写作,人类不能视而不见

用AI写作,最重要的是学会与AI对抗

AI写作指南:智力的容器大于智力本身

为什么AI替代不了写作?

AI写作指南2.0:信息的输入比输出更重要

当AI成为写作“好手”,我们还需要阅读吗?

被AI “霸凌”失去连接词自由后,我找到了AI 写作最大的秘密

网址: AI时代的写作与“活人感” http://m.xishuta.com/newsview142597.html