中国干了件大事:首发计算卫星,把一个完整的大模型,送上了太空

你有没有想过——有一天,AI不仅能陪你聊天、写文案,还能在几百公里高的太空,独自处理数据、做出判断,甚至帮人类探索火星?

就在今年5月,中国悄悄干了一件震惊全球科技界的大事:把一个完整的大模型,送上了太空!

没错,不是简单的算法,也不是微型程序,而是和地面上一模一样的8B参数大模型,直接装进了卫星,飞向宇宙。

而推动这件事的人,正是阿里云创始人、之江实验室主任——王坚。

在刚刚开幕的2025外滩大会上,他首次公开讲述了这场“太空AI革命”的背后故事。

一句话总结:人工智能的时代,不能只停留在手机和电脑里,它必须,也必将,走向星辰大海。

从“代码开源”到“资源开放”。

很多人以为,AI的竞争,就是谁的模型更聪明、谁的算法更先进。但王坚说:这还不够。

真正的变革,是从“代码开源”走向“资源开放”。

什么意思?

过去我们说“开源”,指的是把代码公开,让大家可以学习、修改、使用。比如Linux系统、安卓系统,都是开源的典范。

但在AI时代,光开源代码没用。因为训练一个大模型,需要海量数据和巨大算力。普通人根本没法从头训练,等于“看得见却摸不着”。所以,真正的开放,是把数据、模型权重、算力资源一起开放。

就像王坚说的:“有了开源模型,你就不用再花几百万张GPU,从头训练一遍别人已经做好的工作。”

今年1月,通义千问Qwen开源,紧接着DeepSeek也开源,连OpenAI的CEO山姆·阿尔特曼都承认:“在开源这件事上,OpenAI站错了队。”

这说明什么?开源,正在成为AI时代的“胜负手”。谁掌握开放生态,谁就掌握未来。

把大模型送上天:中国首发“计算卫星”。

如果说开源是AI的“软件革命”,那把大模型送上天,就是一场“硬件革命”。

传统卫星做什么?通讯卫星传信号;导航卫星定位置;遥感卫星拍照、监测地表。它们拍完数据,得传回地面,再由地面的超级计算机处理。

这一来一回,延迟高、效率低。比如,一场森林火灾刚冒烟,卫星拍到了,但数据要传回地球才能分析,等结果出来,火可能已经烧大了。

怎么办?王坚的答案是:让AI上天,在太空直接处理数据!

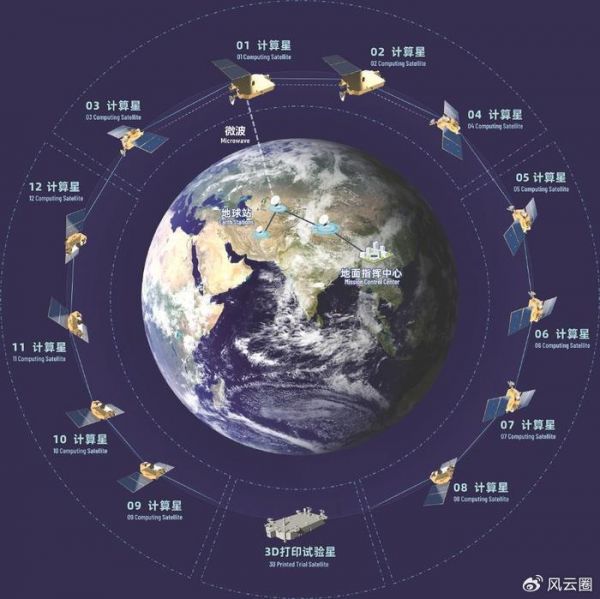

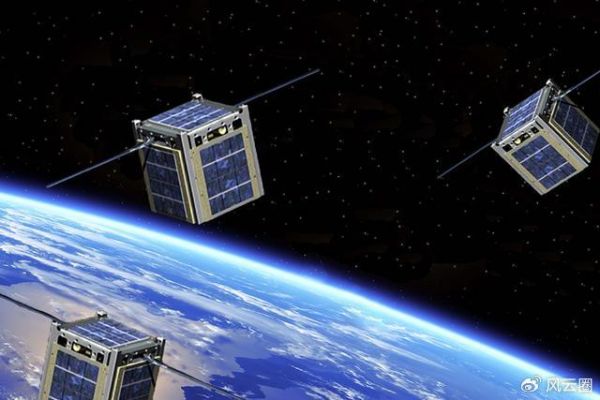

今年5月14日,之江实验室一次性发射了12颗卫星,组成了一个名为“三体计算星座”的太空网络。

最震撼的是——他们在每颗卫星上,都部署了一个8B参数的大模型。

注意,这不是简化版,也不是轻量级算法,而是和地面上完全一样的大模型,能直接在太空做图像识别、数据分析、智能决策。

这意味着:只要卫星飞过的地方,AI就能实时处理数据,发现异常,立刻报警,不用等数据传回地球。

这,就是王坚说的——第四种卫星:计算卫星。它不只“看”,还会“想”。

为什么AI必须去太空?

你可能会问:地面算力已经很强了,为什么非得把AI送上去?

王坚说了两个关键原因:第一,深空探索的极限。第二,地球观测的效率。

未来人类要去火星,飞船在途中,数据传回地球要几分钟甚至几十分钟。如果靠地面指挥,等指令传过去,黄花菜都凉了。

只有让飞船自带AI,能自主导航、故障诊断、应急决策,人类才真正具备深空生存能力。

现在的遥感数据,90%以上都“烂在硬盘里”。为什么?因为数据太多,地面处理不过来。而有了“计算卫星”,卫星在天上就能自动识别:哪里有洪水?哪里发生地震?哪片森林在冒烟?识别完,只把关键信息传回地面,带宽压力小了,响应速度却快了十倍。

这不仅是技术突破,更是对地球监测方式的彻底重构。

“三体计算星座”:向全世界开放的太空平台。

更让人震撼的是,王坚说:“三体计算星座”的目标,不是只为某个国家或公司服务,而是向全世界开放。

他希望,未来每一颗卫星,都能被全球的科学家、开发者、学生自由使用,像搭积木一样,在太空部署自己的AI应用。

这听起来像天方夜谭?但中国已经在做了。12颗卫星只是开始,未来会扩展成数百颗的星座网络,形成一个“太空云计算平台”。

你可以上传自己的模型,让它在太空中运行,处理遥感数据、做天文观测、甚至参与深空探索。

这就像当年的互联网,从军用走向民用,从封闭走向开放,最终催生了谷歌、亚马逊、阿里这样的巨头。

而“三体计算星座”,可能就是太空互联网的起点。

AI的未来,不在地上,在天上。

王坚在演讲最后说:“人类去火星的路上,不能没有计算的陪伴和AI。”

这句话,听起来像一句口号,但它背后,是中国对AI和航天融合的深远布局。

我们不再只是“追赶者”,而是在定义新的赛道:AI for Space,Space for AI。

当大模型飞向太空,当卫星开始“思考”,我们才真正意识到:人工智能的终极疆域,从来不是手机屏幕,而是——无垠宇宙。

下一次你抬头看星星时,也许其中一颗,正运行着一个会“思考”的AI,默默守护着这颗蓝色星球。

发布于:山东

相关推荐

中国干了件大事:首发计算卫星,把一个完整的大模型,送上了太空

AI 竞争已“卷”到了太空!王坚外滩大会最新分享:人类去火星不能没有计算和 AI

阿里云创始人王坚:人工智能时代将带来“计算卫星”

维珍银河的大目标:把更多人和卫星送上太空

万颗卫星、百亿美元的太空大赌局时代

吉利造卫星“对标”特斯拉?太空会成为车企拼杀的新赛道吗?

4.2万颗卫星背后,一场被忽视的太空资源竞争

SpaceX又双叒叕发射火箭,一口气送143颗卫星上天

超级观点 | 把手机自拍杆伸到太空里,是商业航天降成本的一张好牌

个人火箭卫星选购指南

网址: 中国干了件大事:首发计算卫星,把一个完整的大模型,送上了太空 http://m.xishuta.com/newsview142092.html