6个月估值暴涨5倍突破100亿美元,三个“00后”逼急Scale AI

本文来自微信公众号:极客公园 (ID:geekpark),作者:芯芯,编辑:靖宇,原文标题:《6 个月估值暴涨 5 倍突破 100 亿美元,三个「00后」逼急 Scale AI》

AI浪潮里,数据标注可能是不起眼,但却最重要的一环。

比如数据标注巨头Scale AI的创始人,被扎克伯格用上百亿美元收编,辍学生摇身一变成了Meta AI团队重要人物。

而与此同时,另一家公司借Scale AI「不再中立」的机会,挖走了Scale AI原来的客户,甚至逼得Scale AI亲自下场起诉。

这家公司叫Mercor,2023年成立,创始人都是00后。两年间,他们把「数据标注」的苦差事,变成了一个平台生意,收入飞速增长。

今年2月,公司估值已经突破20亿美元,半年后的当下,居然还有人开出100亿美元的投资邀约。

半年时间估值狂涨5倍,Mercor做对了什么?

01、AI「专家」撮合平台

通常,人们提起数据标注,想到的是印度、菲律宾、非洲外包公司,几百万匿名「众包工人」在屏幕后苦撑,如同数据血汗工厂,平台管工、千人同做、质量靠抽检。

但Mercor的逻辑有点不同,这家公司并不依赖低价劳动力,而是聚焦领域专家,比如律师、医生、金融分析师、化学研究员,或者博士、STEM领域人才。复杂任务需要高质量数据,而高质量数据只能靠「懂行的人」产出,不能只是学生和众包工人。

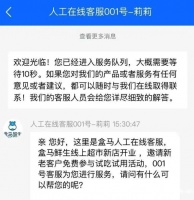

它搭建了个AI驱动的招聘平台,靠着最近AI模型大厂对「专家级人类数据」的需求激增,正好切中痛点,于是撮合了大量数据标注业务。客户可以发出需求,平台用模型筛简历、做测评、AI自动面试与对接,最后连工资都代发,最后向甲方收取佣金或服务费。

「我们的爬虫会自动从简历、GitHub、个人作品集网站等平台抓取信息,从而完整地展现每位申请人的形象。这使我们能够浏览数百万份个人资料,进行数千次面试,最终在全球找到一两位最适合特定职位的人才。」Mercor的首席执行官称。

2025年初,Mercor的全球候选池据称有30万人,其平台用AI工具做准入筛查,每一次合作都会产生表现数据,反哺匹配算法。需求端和客户包括很多顶尖AI实验室和科技公司,任务难、单价高。

简言之,Mercor现在做的不是简单的数据标注外包,而是「AI时代的按需专家外包」。

对于疯狂训练大模型的公司来说,这意味着可以不养冗余人力,就能在项目周期内迅速拉起一支懂行的队伍。而且,如果供应商没被任何一家巨头捆绑,能在竞争激烈的市场保持「中立」,那听起来比任何炫技都可靠。

据Mercor联合创始人兼CEO称,该公司目前已与「七巨头」中的6家合作,同时也覆盖了全球前五大AI实验室以及大多数顶级应用层公司。

Mercor的创立时间很短,但融资路径算是教科书级的。2023年,它拿下General Catalyst领投的360万美元种子轮,奠定平台雏形。

一年后,Benchmark在2024年10月领头投3000多万美元,公司估值跃升至2.5亿美元。那一轮的投资人名单有不少硅谷名流,比如Peter Thiel、Twitter联合创始人Jack Dorsey、Quora联合创始人Adam D'Angelo,甚至还有前美国财政部长进行了个人投资。

接着是2025年2月的B轮融资,由Felicis领投,General Catalyst、DST Global、Benchmark和Menlo Ventures跟投,一共1亿美元,直接把Mercor的估值推到20亿美元。这笔交易仅用两周完成,甚至由公司主导条款。

当时,Mercor披露的数据有一定诱惑力:年化营收约7500万美元,月环比增长50%,并已实现月度盈利。市场因此愿意按27倍ARR的溢价买单。

半年后,Mercor并未主动寻求新一轮融资,却接连收到「不请自来」的要约,投资邀约最高甚至喊到100亿美元。就这样一家两岁的初创公司,被市场追着投。

硅谷的资本为何那么积极?

逻辑并不复杂。在市场上,模型本身的差异正在收敛,竞争的关键逐渐前移到数据与人类反馈;Mercor的商业模式又很轻,平台抽成配合灵活外包,不需要庞大的固定成本,就能放大现金效率;更关键的是,头部对手陷入信任危机,中立成为稀缺品。

所有AI实验室都担心:

自己辛苦获得的数据,最终流向竞争对手。

另外比较吸睛的,是创始团队的年龄与履历。硅谷向来痴迷年轻创业者,三名创始人均为00后,都从大学辍学,拿过Peter Thiel设立的奖学金。团队还从OpenAI挖来人力数据运营主管、从Scale AI挖来增长负责人,给了资本「既快又稳」的叙事。

02、ScaleAI成前浪?

无论Mercor的估值是否合理,该公司最近的突然跃升,不得不提Meta和Scale AI的推波助澜。

2025年中旬,Meta的扎克伯格出手,花重金买下Scale AI 49%的股份,把它的估值抬到290亿美元,刷新了AI数据服务领域的纪录,也顺手把Scale AI的「中立性」摧毁殆尽。

过去十年,Scale AI是数据标注的代表性供应商,它靠自研工具和管理大规模标注队伍,为客户交付端到端数据。

但当你的客户里同时有谷歌、微软、OpenAI、马斯克的xAI,而你又被Meta部分「收编」,其他人会怎么想?

答案来得很快:合同缩减、迁移、观望、复审,Scale AI自身的团队也陷入动荡。Scale AI依旧庞大,但外部已经质疑它会变成Meta的「内部基建」。

空出来的订单与信任,可以流向谁?当然是,其他数据标注公司。

Mercor现在可以标榜自己是独立第三方,保证不会把数据喂给竞争对手,还能在短期内组织懂行的专家队伍,尤其擅长复杂、高价值的垂直数据标注任务。

更讽刺的是,即便Meta控了Scale AI的半壁江山,Meta内部的一些团队在训练新模型时,据传依然继续采购Mercor的数据服务。

相比Mercor的专家定制标注,Scale AI更偏向大规模数据标注,适合通用任务,而模型前沿实验室有时需要定制化的数据。

另外还有数据质量和内部团队矛盾的原因。

部分Meta研究员对外爆料称Scale AI的数据「质量不够高」。而且,Scale AI前高管加入Meta不到两个月就离职,也引发外界对双方整合效果的质疑。一些Meta老员工也对空降成领导的Scale AI创始人颇有微词。

内外部同时冲击,意识到风向的Scale AI也坐不住了,开始起诉Mercor,指控其存在「商业间谍行为」,包括挖走高管并窃取客户资料以「策反」客户。

一名从Scale AI跳槽到Mercor的员工在社交媒体上称,「刚得知我要被Scale起诉了。上个月,我从Scale离职,加入了Mercor……后来Scale联系我,说我在个人网盘里还有一些文件,我当时就问能不能直接删掉。但他们让我不要对这些文件做任何处理,所以我现在还在等他们的进一步指示来解决这件事。在Mercor的工作中,我从未使用过这些文件。听起来Scale想起诉我,这是他们的决定。但我只想说,我真的没有任何恶意,也没有不正当的行为。」

03、数据标注的「快」与「慢」

谁能想到,扎克伯格一边把AI人才市场的薪资水准,抬到职业球星的高度,另一边也顺手给数据标注产业添了把火。

这也算给整个行业上了一课,中立、数据需求方向,都是Mercor拿走大单的筹码。而Scale AI,现在和一家巨头绑得太紧,就得接受客户转身离开。

在早期,大厂还热衷自己全网爬数据,给模型「喂料」。但这两年来,大部分标注工作都被外包给了第三方。这不仅是成本控制,也是竞争加剧后必然选择。

这门常常被科技从业者视为「打杂」的生意,早期依赖大规模人工众包,让Appen、Lionbridge等平台靠廉价劳动力主导市场,之后是Scale AI、Labelbox等公司借自动化工具迅速扩张,而到了2025年,高质量、专家级标注的需求激增,算是给Surge AI、Mercor等新贵崛起带来机会。

不过,即使Scale AI被动给Mercor让了道,这不代表它没有风险。它仍需要证明自己配得上数十、甚至上百亿美元估值的预期。

因为它做的是数据标注最难标准化的部分,不是给猫画框、识别红绿灯,而是让专家进行复杂判断,比如哪段代码更优,这类任务交付速度更慢,很难靠「人海战术」堆出来。

在Mercor的核心业务逻辑中,「用专家做数据」原本是它区别于Scale AI、Surge等竞争对手的关键,但这也可能导致它难以像后者那样依赖众包或自动化扩张。

每一个项目都需要独立匹配具有背景知识的标注者,是博士、是医生、是工程师,不是可以从落后国家随时拉人的兼职工。招人更难、耗时更久,而且这些专家并不便宜,一小时几十美元的成本,远高于传统平台靠众包打标签的方式。

这种模式能确保数据质量,但无法确保规模速度。如果客户需要的是「快」「便宜」「能迅速上量」,那它提供的就更像是奢侈品,而非标准化的工业品。

还值得注意的是,社交媒体上存在一些对Mercor平台的质疑。这些申请人需要进行20分钟的人工智能视频面试,有用户感觉「Mercor AI面试更像是在收集数据而非认真面试」,像是为了「训练其AI模型」的伪招聘。

Reddit上有人讽刺道:「数据已收集,候选人被拒绝。」一名自称沃尔玛数据科学家的用户在LinkedIn上直言:「这是个骗局。」还有人干脆在Medium上写长文,指责「一些公司正在利用求职者的绝望——不是为了招人,而是为了收集机器学习模型的数据。」

当然,有时也会有用户反驳称,「他们在招聘方面非常挑剔。他们不像那些AI数据标注农场。」

与此同时,外部竞争在白热化。Surge AI在2024年突破10亿美元营收,超越Scale AI,直接把整个行业的基准线拉高。此外,一些客户已经在探索用大模型为自己生成标注,只保留少数专家校验,压缩成本。这种趋势一旦成型,也可能给Mercor的后期增长带来问题。

说到底,就像Scale AI常常被业内质疑的那样,Mercor虽然也说自己是科技公司,但仍在服务行业的逻辑里。很多数据标注公司估计都需要回答一个问题:

它们到底算科技平台,还是高级劳务中介?

不过,这并不妨碍它现在赚钱。对投资人而言,「打标签」是否性感并不重要,关键在于利润和估值是否可观。只要AI仍然离不开人工标注,像Mercor、Scale AI这样的公司,就依然能吸引资本趋之若鹜。

还值得一提的是,Mercor的长线野心并不只是数据标注。根据Mercor联合创始人兼CEO的说法,AI数据标注,只是他们进入市场的「切入点」,「与全球数十亿的知识型工作机会相比,这显得微不足道。」

他明确公布了自己的计划:用AI标注工作起步,学习如何预测工作表现,拓展至所有短期岗位,最终「为所有工作招聘人员」。

「劳动力市场是全球最大、同时也是最低效的市场。更好地将人们与他们日常从事的工作匹配,是提升全球效用的最大杠杆。虽然我们最初聚焦于为AI模型训练招募专家,并取得了令人瞩目的进展,但这只是我们解决全球劳动力配置问题的第一步。」

Mercor CEO如此说道。

相关推荐

6个月估值暴涨5倍突破100亿美元,三个“00后”逼急Scale AI

估值1000亿,辍学90后华裔天才,刚刚融了72亿

37岁理工男,估值1000亿

百度AI折叠:三大100亿营收业务,估值超400亿美元

7个月估值100亿美元,她才是奥特曼心腹大患

三个90后,估值360亿:黄仁勋的座上宾

如果三个100亿业务做成,百度AI商业化就不是问题了

商汤科技考虑在最近一轮融资后上市 估值100亿美元

4个毛头小子干出700亿,程序员要失业了?00后笑了

收入4个月涨2倍,“最火AI编程神器”Cursor估值达百亿美元

网址: 6个月估值暴涨5倍突破100亿美元,三个“00后”逼急Scale AI http://m.xishuta.com/newsview141611.html