电商小白,成了抖音“带货一姐”

作者|元青

编辑|文定

铁打的抖音,流水的一姐。但跟以往不同的是,这位新一姐来自田间地头。

她叫李福贵,河南农村人,没有滤镜、没有剧本,却在短短几天内席卷三农赛道,成为抖音平台上话题度与涨粉量双双登顶的“现象级”人物。

一切始于今年11月8日那场直播——开播5分钟,观看人数突破10万;10分钟内,核心产品黄小米爆卖3万单;半小时点赞超千万,整场直播吸引超千万人围观。这场被不少人评价为“节奏慢、不专业”的直播,却以一种近乎原始的真诚,打动了屏幕前无数观众。

数据是最好的证明。就在直播当天,李福贵单日粉丝增长29.65万,稳居三农达人涨粉榜首位。此后热度持续攀升,截至11月23日发稿前,其粉丝数已突破1312万,成为抖音三农领域名副其实的“新一姐”。

而她的走红,并非偶然。

早在直播之前,李福贵就因多次善举被《人民日报》等官媒点赞。她用做自媒体赚来的钱,带全村46位老人去郑州旅行,一条相关视频点赞超1118万,被网友称为“现实版《山海情》”。

她没有团队包装,视频中没有刻意编排的剧情,也没有渲染苦难。她所呈现的,只是一个普通农村女孩走街串巷卖豆腐、陪老人聊天、帮乡邻卖小米的日常。而这些看似平凡的片段,却成为她打动千万人的“流量密码”。

从卖煎饼果子起步,到如今成为千万粉丝级别的“顶流”,李福贵的成长轨迹,像极了一部草根逆袭的农村纪实片。她不靠颜值、不靠才艺,甚至不靠口才,却靠着骨子里的坚韧与善良,在内容同质化严重的短视频赛道中,走出了一条属于自己的路。

有人说,她的出现重新定义了“顶流”——不是滤镜里的诗与远方,也不是剧本里的哭与惨,而是真实生活里的烟火气、是苦难中依然向上的生命力、是致富后不忘反哺乡邻的实在劲儿。

抖音新“一姐”,不是从天而降的网红,而是从泥土里长出来的故事。

李福贵破圈,一场“慢直播”的意外走红

在大多数人的印象中,一场成功的直播带货往往离不开专业的话术、紧凑的节奏和精心设计的脚本。然而,李福贵的首播却打破了这一常规认知。

缺乏专业性,产品讲解不算清晰,情绪把控能力也尚待提升,没有持续的内容脚本,直播节奏偏慢——与其他训练有素的抖音达人相比,李福贵的表现甚至显得有些局促。但出人意料的是,这场没有套路、甚至被一些人评价为“有些乏味”的直播,却吸引了超过千万人驻足观看。

从选品上看,李福贵首次带货涵盖了黄小米、零食特产、女装、运动鞋、日用品等共38件商品,品类虽杂,却精准覆盖了日常生活的基本需求。无论从销售额还是观看人数来看,这场直播都堪称“现象级”。而此前一天,她发布的直播预热视频点赞量已接近130万,为这场出圈大戏提前预热。

数据背后,是平台流量机制的深层支撑。据抖音达多多统计,李福贵30天内的直播观众中,63%来自推荐页的自然流量,短视频引流仅占15.1%,显示出平台算法对其内容的强烈助推。

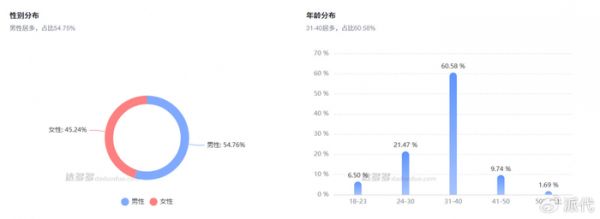

进一步分析观众画像,其直播间呈现出男性略多于女性(54.76% vs 45.24%)的温和倾斜,打破了“宝妈直播间”的传统印象。

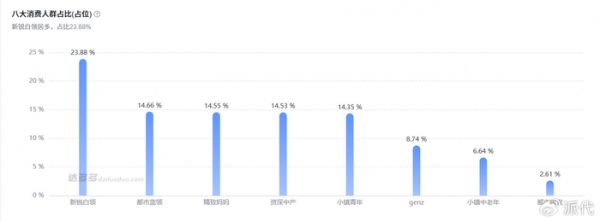

图源:达多多

年龄层高度集中于31-40岁(60.58%)与24-30岁(21.47%) 这两个具备强消费能力的群体,两者合计占比超过82%。

图源:达多多

从消费身份来看,新锐白领、都市蓝领、精致妈妈、资深中产与小镇青年分布均衡,构成了一条从一线城市到下沉市场的消费阶梯。

在客单价方面,50-100元区间订单占比最高,达27.23%,而0-25元、25-50元与100-200元三个区间则各占约20%,呈现出“中间高、两头稳”的价格接受度。

李福贵直播的出圈,也离不开三农赛道本身的特性。 农产品带货在抖音属于主播少、产地店播多的垂类,千万级粉丝的三农主播更是稀缺。平台将资源向新农人与产地商家倾斜,这也成为她带货成果斐然的重要外因。

直播之外,李福贵的商品橱窗也已同步开启,上架粮油调味、婴童用品、生鲜等18款商品,整体销量达69万件。其中50-100元价位段的商品占比25.26%,与其直播客单价结构基本吻合。

然而,走红也伴随着争议。随着李福贵开启带货之路,不少网友发出质疑,认为“卖货的开始,也是迷失自我的开始”。更有声音指出,她以5元/斤的高价收购谷子,远高于市面普通小米3-4元/斤的行情,被指破坏市场。

对此,李福贵回应称,山区小家庭种植模式与零售渠道的特性,导致收购成本较高。她进一步算了一笔账:2.5公斤装黄小米售价37.8元,折合每斤7.56元,尚未计入加工与快递成本,属于零利润销售。

尽管争议未息,但李福贵坚持认为,带货不等于变味。她的初衷始终是助农,而只有具备一定的经济能力,才能真正持续地帮助乡亲改善生活。在这场流量与质疑并存的实验中,她选择的是一条既要商业回报、也要价值回馈的平衡之路。

从苦难到“福贵”,一部“真诚经济学”的诞生

如果说李福贵的直播首秀是一次现象级的流量爆发,那么支撑这场爆发的,并非偶然的运气,而是一部由苦难、坚韧与善意共同写就的个人史。

持续的善举需要资金池,而作为养家人的李福贵也需要不断为自家“造血”——这构成了她接受直播带货的底层逻辑。正如她在回应争议时所言,赚钱是为了更有能力帮助他人。这一朴素的信念,根植于她非同寻常的成长历程。

1998年,李福贵出生,本名李亚云。由于父母均有严重的智力缺陷,家庭的重担早早压在了年迈的爷爷肩上。命运的艰涩,让她在少年时期便尝尽生活滋味。14岁读初二时,她已走进卫辉一家烧烤店打工;15岁辍学后,更是辗转于发传单、推销护肤品、学化妆等零散工作中,在城市缝隙里艰难谋生。

18岁学化妆期间,她经历了初恋并仓促走入第一段婚姻,但关系并未长久。2021年10月离婚后,她选择返乡,人生的轨迹由此转向。她上网学习煎饼果子手艺,推到镇上售卖,并为自己取了寓意美好的网名“福贵”。也正是在这一年,她正式接过了养家的重担。

卖煎饼果子,成为李福贵人生的第一个转折点。当时摊前人流如织,生意却平平无奇。然而,她在记录日常的镜头里,意外发现了另一种可能。“煎饼果子卖得一般,但是感受到了发视频的快乐。”她回忆道。

此后,她改卖时令蔬菜,一系列与城管“斗智斗勇”的真实片段让她初获关注。真正的转折发生在今年3月,当她开始卖豆腐时。视频里,她以一声极具乡土气息的高喝开场——“打豆腐的来了!”——亲和力瞬间拉满。

她不再固守摊点,而是开着货车走街串巷,车上载着豆腐、瓜果、糕点等适合老人的食品。因山村老人出行不便,她的货车成了流动的便利商店。卖货前,她总会让村民先尝后买;价格也极为亲民,西葫芦5毛一斤,凉粉两块钱半盆,这样的生意她坚持了半年。

李福贵扮演的不仅是卖货郎的角色,更是一种变相的陪伴。 正如一条高赞网友评论所言:“其实这些老人根本就不在意上次买的东西有没有吃完,只是平日里沉闷的村庄突然有一天闯入了一个充满活力的年轻小姑娘……突然就觉得人生进入倒数的日子里也开始有了盼头。”

河南官方媒体曾评价其成名之路,认为“真诚是必杀技”。数据印证了这一点:去年7月末,她的粉丝突破100万;今年6月,涨至500万;而就在今年8月带46位老人旅游的视频发布后三日,其粉丝数狂飙至1000万。

带老人旅游的善举,源自她8月下旬的一条视频。她承诺用自媒体收入带全村老人旅行,该条视频点赞超1118万。最终她花费2万多元带46位老人前往郑州——对于出身穷苦、“每一分钱都恨不得掰成两半花”的李福贵而言,这无疑是一笔巨款。

从卖煎饼果子到走村卖货,李福贵最初的商业设想简单而朴实:进村卖货,顺带收些山货,再回城区赚取差价。她最常跑的乡镇——太公、常村、安都、顿坊店与狮豹头——构成了她最初的商业版图。

然而,走村卖货与拍摄短视频的收入并不稳定。随着热度攀升,越来越多网友在她的评论区留言劝说:“接点广告吧,带货也行。”公众不再苛求她必须清贫,反而希望她先富起来,再去帮助更多人。

与此同时,在走街串巷中,李福贵敏锐地注意到,太行山小米是当地老人为数不多能够变现的作物。面对这种“靠天收、亩产低”的农产品,一个更宏大的想法逐渐成形——她要借助自己的影响力,将“太行山小米”推到千万人面前。

从个人求生到带领乡亲共同求富,李福贵完成了个体命运与时代命题的深刻对接。她的故事,已然超越了个体逆袭的范畴,成为乡村振兴背景下,“真诚经济学”的一次生动实践。

顶流密码:真实、善意与时代的同频共振

在粉丝量上,李福贵或许尚未站上三农赛道的绝对顶峰,但当下的她却无疑是最具关注度的焦点。纵观平台上的乡村内容生态——从东北雨姐的飒爽彪悍,到潘姥姥的温情手艺,再到小英一家的潦草日常——为何是她,能在此时此刻引发如此广泛的共鸣?

她的走红,首先是一场个体叙事与时代情绪的精准耦合。

李福贵的个人经历,本身就是“苦难里开出向日葵”的生动诠释。她从不掩饰自身的困境:父母重度智力障碍、年少辍学、早早扛起家庭重担。

然而,她的视频里没有刻意的卖惨,只有日复一日的坚韧。在走街串巷卖货的过程中,她给老人塞饼干、主动抹零、帮忙晒麦子修手机;老人们则回赠她一把青菜、一个热馍。这种超越了纯粹买卖的温情互动,构建了一种稀缺的情感连接,让网友看到了商业交易之外的人性微光。

其次,她的出现,恰好满足了公众对于“正能量”的重新定义与深切渴望。

当下,用户对于乡村内容的审美正在发生深刻变化。早期的三农内容,或偏向田园牧歌式的唯美滤镜,或陷入刻意渲染苦难的“卖惨”套路。而李福贵提供了一种更真实、也更高级的情感价值:她既展现了生活的粗粝与挣扎,更传递出不屈的生命力和质朴的良善。

当她积累起人气后,所做的选择——助农、带全村老人旅游——并非简单的“人设”经营,而是其内在品质的自然延伸。草根逆袭的励志剧本、银发关怀的温情叙事、叠加助农共富的时代命题,这三重价值在她身上完成了无缝融合,使其顺理成章地成为官媒轮番点赞的新时代标杆。

再者,她的成功也反衬出部分头部三农主播的发展瓶颈。

对比潘姥姥、小英一家、东北雨姐等更早成名的博主,不难发现,其中不少人在商业化的过程中,或多或少出现了表演痕迹过重、真实感流失,甚至“翻车”的问题。或是将“惨”作为日更素材不断消费,或是在亲情的展演中剧本痕迹过重。当内容与真实的生命体验脱节,观众的共鸣自然随之减弱。

归根结底,三农赛道的顶流逻辑正在进化。

它不再是滤镜美化下的诗和远方,也不是镜头前的哭穷与卖惨。它的内核在于,能否精准接住普通人对真实生活的共鸣,能否在流量裹挟中守住那份可贵的“人间清醒”。平台算法与政策红利可以为内容传播提供初始动力,但真正能留住人心的,永远是那份扎根于泥土的真实与真诚。

李福贵的走红,是观众用点击投出的集体答案。它宣告了一种新趋势的到来:比起精心包装的田园牧歌,人们更愿意为不屈不挠的坚韧买单;比起刻意煽情的套路,发自内心的真诚善意,才是最持久、最强大的流量密码。

在这个意义上,李福贵不仅仅是一个爆红的个体,更是一个文化符号,标志着短视频内容价值的一次理性回归。

发布于:海南

相关推荐

电商小白,成了抖音“带货一姐”

抖音前“一姐”自曝:带货亏损三千万

抖音没有一姐

高芋芋成新抖音一姐,开播带货狂卖7个亿!

抖音不需要“带货一哥”

抖音电商历劫

抖音没有一哥

5000字深度扒皮抖音电商一姐“朱瓜瓜”

字节带货新大陆,抖音如何做好跨境电商这门生意?

图文带货迎来新机遇,利好广大抖音电商作者

网址: 电商小白,成了抖音“带货一姐” http://m.xishuta.com/newsview144608.html