AI叙事逐渐离谱

本文来自微信公众号:肖小跑,作者:肖小跑,题图来自:AI生成

这两天在日本。听闻日本有家神奇AI公司alt.ai,去年风光上市,号称能做出高同步率“数字人分身”。

结果不到一年爆雷了。把表打开一看,销售额水分满满。创始人神龙见首不见尾,真人从来没露过面,只用数字分身和记者聊了三次。

看来AI真是全人类的大事, 就连“熟悉的配方”也不分国界。

为什么说AI叙事逐渐离谱?因为有两个剧情,以正常人的理解能力,已经越来越看不懂了:

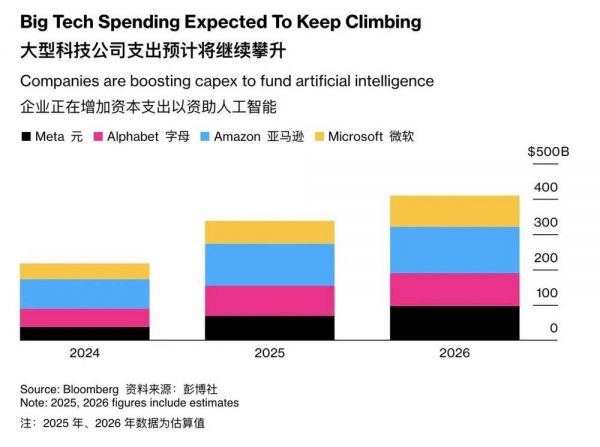

剧情一:愈演愈烈的数据中心军备竞赛。

这边厢OpenAI建“星际之门”千亿万亿;那边厢Meta要把数据中心修到跟曼哈顿差不多大。卖铲子的英伟达给挖矿的OpenAI投钱修矿洞,矿工挖得越猛,铲子卖得越好。

资本市场一掏就是天文数字,恨不得把地球上的电都给模型用上。

但一切都是有代价的,你并不知道背后牺牲了什么。当天文数字屡创新高,市场心里小鼓就打起来:这些钱花得到底值不值?

当模型越堆越大,账单越刷越厚,估值高出天际,泡沫味也越来越重:当融资一轮又一轮,且开始出现一些来路不明的玩家,配方也越来越熟悉。

如果按贝恩的测算,这波AI基建要在2030年前每年产出2万亿美元营收才算值回票价——相当于“六大只”(苹果、亚马逊、谷歌、微软、Meta、英伟达)2024年营收之和。

但现在有多少人盈利了呢?

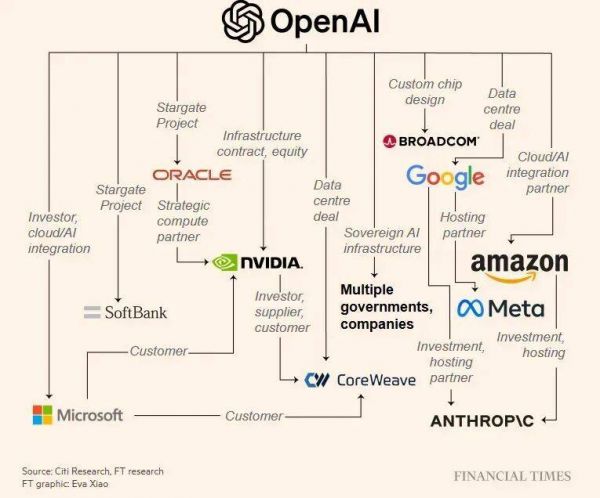

剧情二:你付我,我付你,一起赚钱甜蜜蜜。

OpenAI今年签了1万亿美元的合同,但营收只有约120亿美元。但没关系,大家可以排排坐,把钱包打开,互相给钱,这样看起来都在赚钱呢。

英伟达投1000亿美元给OpenAI建AI基础设施,OpenAI再用这钱去买英伟达的芯片;xAI从英伟达拿钱,再去买英伟达的处理器;OpenAI几年内从AMD买60亿瓦(6 gigawatts)芯片,再用极低作价买AMD股票。

如果把“你付我,我付你”的部分去掉,真正赚的钱从哪儿来呢?

目前只有订阅费(理论上数据中心算力也是收入来源,但折旧实在太快了,只有2~3 年)。如果只靠订阅收入,那愿意花钱用AI的人要比现在多得多,达到全球订阅软件市场的5倍多才能收支平衡。这个“小目标”太难了,付费意愿早就饱和,token补贴已经不能再卷。

那该怎么办呢?要不参考一下币圈?上次DeFi summer热钱退潮前的最后一集是“社区和社交”,Web3实用性塌方后转“元宇宙”营销。

感觉可以试试看——于是OpenAI的AI版TikTok Sora 来了,Meta的Vibes也来了,万物皆流量,万物皆广告。也许这就是大招。

记得某期播客中和Will老师提到过一个暴论:代际泡沫轮回轮:两个相似的代际事件之间的间隔是25年左右。2025-25=2000 年。当年发生了什么?

当然,AI怎么能和当年的互联网做对比呢?我也不敢这么比,会被当成傻子(虽然不知道为什么)。所以现在大部分玩家还是处于“宁可错杀,不可漏网”的心态,谁敢错过世纪一遇的机会?

本文来自微信公众号:肖小跑,作者:肖小跑

相关推荐

AI叙事逐渐离谱

腾讯AI 的新叙事

马斯克讽刺GPT4o慢得离谱

这个网站,把人类叙事彻底分析透了

AI Coding能撑起一个多大的叙事?

科学家用AI预测下一镜头,为影视剧提供视觉和叙事一致的应用工具

新一代网红,流行“普通叙事”

劝普通人远离宏观叙事

潜在用户2800万人,Meta为何看好VR叙事游戏

创业叙事,正离普通人越来越远

网址: AI叙事逐渐离谱 http://m.xishuta.com/newsview142962.html