《光刻巨人》:光刻机是人类工业制造的巅峰之作,它的精度相当于从地球发射一束激光,击中月球上的一个高尔夫球。

(来源:金科之家网)

一、本书简介

本书作者瑞尼·雷吉梅克是荷兰跨界创业者与资深科技作家,曾主修化学,后转型为硅谷科技专栏作家,创立科技媒体公司Techwatch。

他他深耕半导体行业报道二十余年,采访过ASML创始团队、核心工程师、合作伙伴等近百位关键人物,掌握了大量一手资料。

《光刻巨人》聚焦全球光刻机巨头ASML的崛起之路。光刻机被誉为“芯片工业的皇冠明珠”,其制造难度堪比“在头发丝上雕刻万里长城”。

而ASML从飞利浦的一个“边缘小部门”,起步时资金匮乏、技术落后,却在短短三十年间超越尼康、佳能等老牌巨头,占据全球光刻机市场80%以上的份额,甚至垄断了最先进的EUV光刻机技术。

这本书不仅还原了ASML如何从“追赶者”变成“领跑者”,更揭示了科技创新、企业竞争与全球产业协作的深层逻辑。

二、主要内容

1. 光刻:芯片制造的“心脏”

书中开篇就点明:没有光刻机,就没有芯片。光刻技术是通过光线将电路图案“印刷”到硅片上的过程,其精度直接决定芯片的性能。

从早期的g-line(436nm)、i-line(365nm)光刻,到深紫外(DUV,193nm),再到今天的极紫外(EUV,13.5nm),光刻机的精度每提升一代,芯片集成度就翻一番,推动整个数字文明向前迈进。

ASML的故事,就是一部“追光史”——如何不断突破光的波长极限,让芯片更小、更快、更强。

2. ASML的诞生:从“被放弃”到“独立突围”

ASML的前身是飞利浦1960年代成立的光刻研发部门,但当时飞利浦更看好家电业务,光刻项目长期处于“边缘地位”。

1984年,飞利浦与荷兰设备制造商ASM International合资成立ASML,初始资本仅210万美元,员工不足30人,甚至没有独立的办公场地,只能在飞利浦总部走廊角落办公。

更艰难的是,成立之初就遭遇行业寒冬,订单寥寥,几乎濒临破产。但正是这种“绝境”,逼出了ASML“不破不立”的狠劲。

3. 技术攻坚:用“疯狂”挑战“不可能”

ASML的崛起史,就是一部“技术突破史”。书中详细记录了几个关键战役:

PAS 5500的逆袭:

1990年代,尼康凭借i-line光刻机垄断市场,ASML决定“弯道超车”,研发更先进的步进式光刻机PAS 5500。当时工程师们面临镜头精度、工件台稳定性等无数难题,甚至有人断言“欧洲企业造不出比日本更好的光刻机”。

但ASML团队用“每天工作16小时、每周工作6天”的拼劲,终于在1991年推出PAS 5500,精度比尼康更高,价格却低30%,一举打开市场。

EUV的十年豪赌:

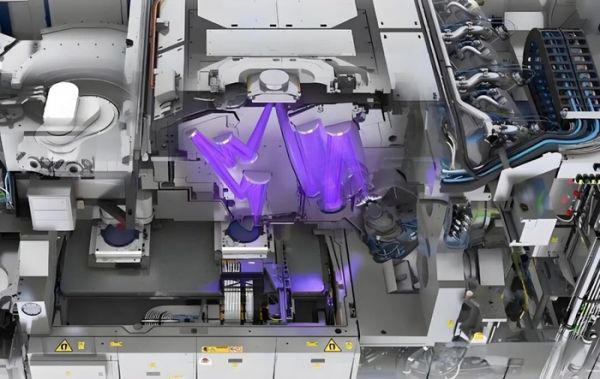

2000年代初,芯片工艺进入90纳米节点,传统DUV光刻机遇到物理极限,行业急需EUV技术。

但EUV的难度超乎想象:13.5nm的极紫外光容易被空气吸收,需要在真空环境工作;反射镜的表面粗糙度要小于0.1纳米,相当于把地球表面磨得光滑如镜。

当时英特尔、尼康等巨头都因投入太大、风险太高而犹豫,ASML却决定“all in”,联合蔡司、imec等合作伙伴,投入超过100亿欧元,耗时十年,终于在2018年量产全球第一台EUV光刻机,让7纳米以下芯片成为可能。

4. 商业模式创新:“开放合作”的生态链

ASML的成功,不只靠技术,更靠独特的商业模式。书中强调:ASML从不“单打独斗”,而是构建了一个“全球创新生态”。

与供应商深度绑定:比如德国蔡司,ASML不仅投资蔡司的光学部门,还派工程师驻场联合研发,确保镜头技术始终领先;

与客户“风险共担”:在EUV研发最艰难时,英特尔、台积电、三星三大客户直接注资ASML,帮助其分担研发成本,作为回报,ASML优先向他们供货,形成“技术-资金-市场”的闭环;

拒绝“全产业链自研”:ASML只专注于光刻机整机设计和集成,零件90%来自外部供应商,这种“轻资产”模式让它能集中资源攻克核心技术。

5. 人才与文化:“工程师的乐园”

书中多次提到,ASML的核心竞争力是“人”。公司文化强调“挑战权威、容忍失败”:工程师可以直接质疑CEO的决策,失败的项目不会受到惩罚,反而会被总结成“经验库”。

比如EUV研发早期,一个团队花了两年时间研究的方案被证明不可行,但管理层却说:“你们帮我们排除了一个错误方向,这就是价值。”这种“鼓励创新、宽容失败”的文化,吸引了全球顶尖工程师,也让ASML始终保持技术活力。

三、原文摘录

1.“光刻机是人类工业制造的巅峰之作,它的精度相当于从地球发射一束激光,击中月球上的一个高尔夫球。”

这句话用极致的比喻,直观展现了光刻机的精度之高。ASML的工程师们就是在这样的“精度极限”上工作,每一个零件、每一行代码,都要求近乎完美的容错率。正是这种对“极致”的追求,让ASML从众多竞争者中脱颖而出。

2.“我们不是在制造一台机器,我们是在书写工业文明的新篇章。”

这是ASML创始人之一维姆·特罗斯特(Wim Troost)的名言。它超越了“商业”的层面,点明了ASML的使命感:光刻机不仅是产品,更是推动科技进步的“基础设施”。

从智能手机到人工智能,从5G到自动驾驶,几乎所有前沿科技都离不开芯片,而ASML就是在为这些技术“铺路”。

3.“失败不是终点,而是通往成功的必经之路。每一次失败都在告诉我们‘此路不通’,让我们离正确的路更近一步。”

这句话出自ASML研发EUV时的内部会议记录。书中提到,EUV研发过程中经历了上万次失败,比如真空环境泄漏、反射镜涂层脱落、光源功率不足……

但团队从未放弃,而是把每一次失败当成“数据”,不断迭代方案。这种“失败观”,正是科技创新的核心逻辑。

4.“在ASML,我们不问‘能不能做到’,我们问‘如何才能做到’。”

这是ASML工程师们的口头禅。书中讲过一个细节:早期ASML为了赶工期,需要一种特殊的定制零件,供应商说“至少需要3个月”,ASML工程师却自己动手改造设备,用2周时间造了出来。这种“目标导向、解决问题”的思维,让ASML总能打破“不可能”的魔咒。

5.“没有一家公司能独自造出光刻机,ASML的成功是全球产业链协作的胜利。”

作者在书中反复强调,ASML不是“孤胆英雄”,而是“生态组织者”。德国的镜头、美国的计量设备、日本的特殊材料、荷兰的精密制造……光刻机是“全球智慧的结晶”。这也揭示了现代科技产业的发展规律:开放协作比封闭自研更能推动创新。

6.“技术领先一步是优势,领先三步是孤独。但ASML选择孤独,因为我们要做的是定义未来,而不是跟随现在。”

这是ASML时任CEO彼得·温宁克(Peter Wennink)在EUV量产后的演讲。

当时行业内很多人质疑“EUV是否必要”,但ASML坚持“超前布局”,因为它知道:只有定义下一代技术,才能掌握行业话语权。这种“长期主义”的远见,让ASML始终站在技术顶端。

7.“工程师的血液里应该流淌着‘疯狂’——对完美的极致追求,对不可能的持续挑战。”

书中描述ASML工程师时,用了“疯狂”这个词。比如为了测试工件台的稳定性,团队连续72小时不休息,盯着屏幕上的数据曲线;为了优化镜头涂层,有人花了三年时间,只为把反射率提高0.1%。这种“近乎偏执”的专注,正是ASML技术领先的核心密码。

8.“客户不是上帝,是伙伴。我们和客户一起赌未来,所以我们必须赢,也必须让他们赢。”

ASML与台积电的合作堪称“伙伴关系”的典范。书中提到,在EUV研发最艰难时,台积电董事长张忠谋亲自到ASML考察,最终决定注资,并派工程师参与研发。

ASML也没有让伙伴失望:EUV量产后,台积电率先实现7纳米工艺,成为全球芯片代工龙头。这种“共生共荣”的关系,让ASML和客户形成了强大的利益共同体。

9.“资源有限时,创造力就是最大的资源。ASML早期没有钱,但我们有‘把一分钱掰成两半花’的智慧,更有‘用智慧撬动资源’的勇气。”

ASML初创期,资金极度紧张,买不起昂贵的实验设备,工程师们就用“土办法”解决问题:比如用旧机床改造零件,用计算机模拟代替实物测试。

这种“穷则思变”的创造力,让ASML在资源匮乏的情况下,依然实现了技术突破。

10.“光刻机的竞争,从来不是机器与机器的竞争,而是国家与国家、时代与时代的竞争。ASML扛起了欧洲科技崛起的旗帜,也推动了全球数字文明的进程。”

这句话将ASML的崛起置于更宏大的时代背景。书中提到,1980年代,全球光刻机市场被日本企业垄断,欧洲几乎没有话语权。

ASML的成功,不仅是一家企业的胜利,更是欧洲科技产业“重振雄风”的象征。而它推动的芯片技术进步,则深刻改变了人类的生活方式——从掌上手机到超级计算机,从物联网到元宇宙,背后都有ASML的身影。

四、读书启示

1. 聚焦核心,拒绝“贪多求全”

ASML从成立到成为巨头,始终聚焦“光刻机”这一个核心业务,哪怕房地产市场火爆、互联网浪潮兴起,也从未分散精力。

这告诉我们:无论是个人成长还是企业发展,资源都是有限的,只有集中优势兵力攻克“核心痛点”,才能形成不可替代的竞争力。

2. 把“失败”当成“数据资产”

ASML的研发历程中,失败远比成功多。但他们从不因失败而停滞,而是系统分析失败原因,将其转化为迭代的依据。

这提醒我们:面对失败时,不要陷入情绪内耗,而要像ASML工程师一样,把每一次失败当成“成功的学费”,从中提取经验、优化路径。

3. 开放协作,打破“单打独斗”的思维

ASML的成功离不开全球供应链和客户的深度合作。这印证了一个道理:在分工日益精细的今天,“独行快,众行远”。

无论是职场中的项目协作,还是创业中的资源整合,学会借力、与人共赢,比“什么都自己干”更高效。

4. 长期主义,相信“时间的复利”

EUV光刻机从研发到量产用了十几年,期间投入巨大、质疑不断,但ASML坚持长期投入,最终收获技术垄断。

这启示我们:真正有价值的事情,往往需要“慢功夫”。无论是学习一项技能,还是打造一份事业,都要拒绝短期诱惑,相信“持续深耕”的力量,时间会给予回报。

5. 以“使命感”驱动,而非“利益”驱动

ASML的员工不只是为了薪水工作,更相信自己在“推动科技进步”。这种使命感让他们能忍受枯燥的研发、承受失败的压力。

这提醒我们:找到自己事业或工作的“意义锚点”——当你知道自己为什么而做,就能获得超越利益的内在驱动力,走得更远、更稳。

五、本书评价与延展阅读

1.本书评价

《光刻巨人》是一部“技术与人文完美融合”的佳作。作者瑞尼·雷吉梅克以记者的严谨视角,既深入浅出地讲解了光刻技术的原理,又生动刻画了ASML背后的人物群像——有执着的技术狂人、有远见的企业家、有默默奉献的工程师,让硬核的科技故事充满了人情味。

这本书最大的价值在于:它不仅记录了一家企业的成功,更揭示了“科技创新”的底层规律——没有随随便便的领先,只有对极致的追求、对失败的包容、对协作的重视、对长期的坚守。

《光刻巨人》不仅让我们看到了光刻机这一“工业奇迹”的诞生过程,更让我们明白:真正的伟大,源于对“不可能”的持续挑战。

2.延展阅读:

《芯片战争:世界最关键技术的争夺战》(克里斯·米勒):从更宏观的视角,讲述芯片产业百年发展史,以及全球科技竞争的格局,能帮助读者理解ASML崛起的时代背景。

《创新者的窘境》(克莱顿·克里斯坦森):经典商业理论著作,解析“为什么大企业会在技术变革中失败”,与ASML的“颠覆式创新”形成对照,深化对创新规律的理解。

《ASML:光刻机之王的崛起》(另一本ASML授权传记):补充更多ASML内部细节,比如管理方法、企业文化等,适合想深入了解ASML的读者。

免责声明:自媒体内容仅用于记录和分享,请勿用于商业用途。所有内容来自于网络,或由人工智能服务生成。如有文字或图片涉及侵权,请联系修改或删除。文章内容不代表本人观点,亦不代表本人所在机构观点,不构成任何投资建议。

相关推荐

EUV光刻机里的低调王者

光刻机巨人ASML是如何炼成的

ASML光刻机是怎样一步步走上“绝路”的?

光刻机研制为什么难?

光刻机之战

如何证明人类曾经真的登上月球?这四大科学证据了解下

俄罗斯的光刻机往事

美国要慌了!国产65nm光刻机实现量产,可多重曝光制造8nm芯片

中科院研发者回应5纳米光刻技术突破ASML垄断

荷兰光刻巨头,诞生于一个4.5万人的小镇

网址: 《光刻巨人》:光刻机是人类工业制造的巅峰之作,它的精度相当于从地球发射一束激光,击中月球上的一个高尔夫球。 http://m.xishuta.com/newsview142535.html