半导体公司,各寻出路

当下的半导体行业正经历着一场多重压力交织的考验。

IPO通道收紧让融资之路愈发狭窄,资本急于寻找退出路径更添市场不确定性,叠加行业竞争的白热化与整体市场环境的下行态势,身处中间地带的腰部中小企业正站在生存挑战的风口浪尖。

在IPO梦碎的现实面前,这些企业不得不另辟蹊径:被上市公司并购、开展跨界合作、尝试“借壳上市”等一系列探索与突围之举,正成为行业内悄然蔓延的趋势,也预示着一场关于生存与转型的深度求索已然开启。

笔者在此前文章《半导体IPO“寒冬”》中曾指出:自2022年下半年新一轮产业下行周期开启以来,半导体行业便步入了惊心动魄的调整阶段。行业“内卷”现象愈演愈烈,成为众矢之的;绝大部分企业业绩承压,运营压力陡增,业绩指标与营收成长性难以达到监管要求。多重因素叠加下,企业上市难度攀升、资本退出渠道收窄、估值与市值倒挂等问题集中爆发,直接推动IPO门槛持续提高,一级市场投资由此陷入更大的不确定性,步入“资本寒冬”。

在这样的行业生态下,中低端芯片市场率先沦为恶性竞争的红海。缺乏核心竞争力与可持续发展能力的小型企业,在市场洗牌中逐渐“暴雷”。

不过,市场的残酷考验也在倒逼企业寻求破局之道。

那些经历市场洗礼后仍能站稳脚跟的腰部半导体企业,正积极调整生存策略:一方面全力以赴做好开源节流,储备充足的“过冬粮草”以抵御周期风险;另一方面则开始探索“抱团取暖”,主动寻求与上市公司或其他企业在资本层面开展深度合作,近期业界更是将目光投向更广阔的跨界领域,积极推动收并购和跨界合作等模式,为自身发展拓展新的可能性。

一、半导体跨界,成为主流

矽睿科技:多次IPO未果,“曲线上市”?

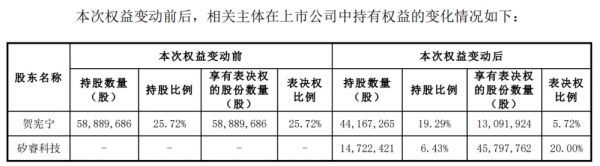

8月5日,安车检测发布公告称,上海矽睿科技股份有限公司(以下简称“矽睿科技”)拟协议收购公司实控人贺宪宁所持公司6.43%股份,接着将所持上市公司剩余13.57%的表决权委托给矽睿科技行使,矽睿科技将持有公司20%表决权,从而成为控股股东,贺宪宁剩余股权的限售解禁后,矽睿科技完成收购达到持股20%。

本次权益变动实施完成后,公司控股股东将由贺宪宁变更为矽睿科技,上市公司实际控制人将由贺宪宁变更为无实际控制人。

这一交易不仅涉及控制权变更,还可能成为矽睿科技登陆资本市场的机会。

公开资料显示,矽睿科技成立于2012年,是专注于MEMS智能传感器设计与方案服务的高新技术企业,其产品涵盖六轴IMU、加速度计等多款MEMS传感器,深度覆盖智能汽车、消费电子等核心赛道,并前瞻布局智慧医疗、人形机器人等新兴领域。

然而,这家技术驱动型企业长期面临双重压力:一方面需应对投资人的退出诉求,另一方面因未实现盈利而持续承压融资需求。IPO上市本是“一石二鸟”的解决方案,但矽睿科技在2021年、2023年两度启动上市辅导备战IPO,均以未果告终。

面对IPO遇阻与行业融资环境收紧的双重困境,矽睿科技开始转向资本运作寻求破局。

实际上,此次并非矽睿科技首次涉足资本市场:2023年6月,矽睿科技以6.83亿元向纳芯微转让所持上海麦歌恩微电子68.28%股份,交易已于去年完成交割。这笔交易不仅缓解了短期融资压力,更为其后续动作储备了“弹药”——市场当时便传出其筹划“买壳上市”的消息。

而此次与安车检测的交易,则让这一计划浮出水面。

作为中国机动车检测行业的老牌企业,安车检测成立于2006年,2016年登陆创业板,曾以全链条检测设备服务立足市场,但近年经营持续恶化:2024年营收4.48亿元,同比下降3.05%;净利亏损2.27亿元,同比降幅超200%,且已连续三年净利亏损,近四个季度营业利润均为负值,原有业务难以为继。

安车检测的经营困境,也为矽睿科技提供了“低价入主”的契机。矽睿科技仅以3.22亿元成本便拿下这家市值60亿元上市公司的控制权,堪称“捡漏”。

有市场分析认为,此次交易有助于双方产业协同:安车检测可借助矽睿科技的智能传感技术升级检测设备智能化水平,拓展车联网等新方向;而矽睿科技则能通过上市公司平台加速传感器在汽车后市场的落地,扩大市场份额。

从行业竞争格局来看,矽睿科技此番动作更具战略紧迫性。当前MEMS车规市场竞争白热化,国际巨头加速布局——近日,意法半导体以9.5亿美元收购恩智浦MEMS车规产品落地,跃居全球第二大MEMS企业,筑高竞争壁垒;而国内企业中,深迪半导体等车规MEMS玩家已陷入破产重整困境,多数企业仍停留在车规领域验证或量产前夜。

在此背景下,入股安车检测可为矽睿科技的车规MEMS产品放量提供融资便利与资本平台,抢占市场先机。

不过,此次交易仅完成“半程”。矽睿科技目前仅成为安车检测的控股母公司,要实现核心资产上市,还需推动安车检测反向收购其传感器资产。

有专业人士向笔者表示,按照行业惯例与矽睿科技的资本运作路径,后续剧本基本已渐清晰:在完成控制权交割后,安车检测原有业务大概率将被剥离或边缘化,随后启动反向收购装入矽睿科技核心资产,最终实现“更名换姓”,成为以MEMS传感器为主业的上市公司。依托上市平台,矽睿科技可进一步通过融资、并购加速扩张,巩固在车规MEMS领域的竞争力。

综合来看,矽睿科技的借壳之举,是科技企业在IPO寒冬与行业内卷下的精明选择,以低成本获取上市平台,既解决了投资人退出与持续融资的核心诉求,更在车规MEMS市场的关键竞争期抢占了资本先机,为其在激烈的行业角逐中增添了筹码。

万通发展控股数渡科技,切入高速互联芯片赛道

8月10日晚,万通发展发布公告,拟通过增资及股权转让合计投资8.54亿元取得北京数渡信息科技有限公司62.98%股权。本次投资完成后,数渡科技将成为上市公司的控股子公司,并纳入上市公司合并报表。

这一举措标志着万通发展在向数字科技领域转型的道路上迈出了重要一步。

万通发展起源于1991年冯仑等“万通六君子”创立的品牌。2000年前身上市,2007年更名万通地产。在房地产领域发展多年后,随着市场环境的变化,公司开始探索转型之路。2020年公司更名为万通发展,正式开启拓展数字科技业务的征程。

2023年,万通发展曾筹划购买索尔思光电控股权,试图进军光通信行业。索尔思光电主营业务为光芯片、光器件及光模块产品的研发、生产与销售,在人工智能浪潮下,光模块作为算力领域核心元器件,市场前景广阔。然而,尽管万通发展诚意满满,这一并购最终却以失败告终。2025年1月,公司审议通过终止该重大资产重组事项。

此次布局数渡科技,是万通发展在转型路上的又一次重要尝试。在房地产行业面临挑战的背景下,公司希望通过切入数字科技领域,开辟新的增长曲线。

据了解,数渡科技成立于2021年2月,是国产高速互联芯片领军企业,主要从事高速互连芯片设计与研发以及提供ASIC芯片定制设计服务。其核心产品为PCIe高速交换芯片,应用于服务器、AI计算及存储领域。PCIe高速交换芯片是基于PCIe协议实现设备拓展以及设备间高速数据传输的核心硬件,通过提供高带宽、低延迟的互连通道优化系统性能。在AI服务器领域,该芯片解决了CPU和GPU的连接问题,是AI领域必不可少的关键芯片。同时,带有自组网高端功能的PCIe高速交换芯片能够提供GPU和GPU之间的高效数据传输,成为构建Scale-up超节点方案的基础部件。

截至目前,数渡科技已研发出支持PCIe5.0协议的PCIe交换芯片,产品性能对标国际主流,支持GPU组网,填补了国内空白,目前已进入头部客户导入阶段。除了PCIe5.0交换芯片,数渡科技还布局了CXL和车载互联芯片研发,形成“PCIe+CXL+车载”的技术矩阵,覆盖数据中心、智能汽车等多个高增长领域。

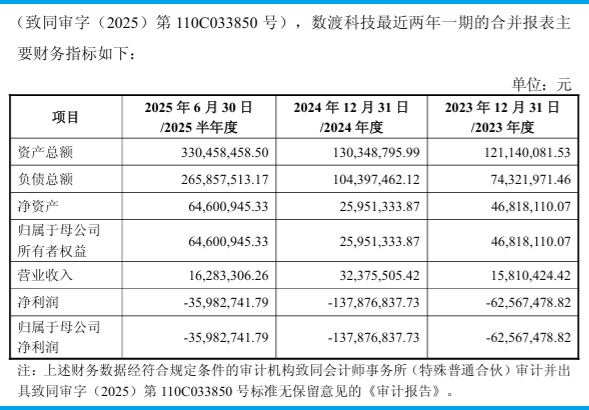

从财务数据来看,数渡科技2023年至2025年上半年持续亏损。2024年营收3238万元、净利亏损1.3788亿元;2025年1-6月,营收1628万元,净利亏损3598万元。但所处赛道前景广阔,全球PCIe交换芯片市场规模预计2030年达135.3亿美元,AI服务器领域需求增长最快,国内加速计算服务器未来五年复合增长率35%。

此次交易是万通发展从房地产向数字科技转型的关键布局。公司2024年净利润亏损4.57亿元,2025年上半年预亏2200万~3300万元,传统房地产主业面临困境,急需新的业务增长点。通过控股数渡科技,万通发展能够切入高壁垒的芯片领域,借助国产替代的机遇,提升公司的长期发展质量。

数渡科技的高速互连芯片业务与万通发展在数据中心、智慧园区等领域的布局形成协同效应。例如,PCIe交换芯片可应用于数据中心服务器集群,而万通发展旗下的产业园区可提供场景验证和客户资源。数渡科技纳入合并报表后,将为万通发展带来新的收入增长点。尽管目前芯片业务尚处于投入期,但随着国产替代进程加速,PCIe交换芯片的市场空间将逐步释放。

万通发展在公告中表示,本次交易将优质的芯片设计业务资产注入公司,有助于落实公司向数字科技业务转型的战略,开拓公司新的业务增长点,进而提升公司发展质量。

而对数渡科技来说,此次交易更是获得资本强力加持的重要里程碑,为其技术落地与规模扩张注入核心动能。

作为一家成立仅四年的芯片设计企业,数渡科技虽已在PCIe5.0交换芯片领域实现技术突破,填补国内空白,但长期面临研发投入大、商业化周期长的资金压力,仅靠早期融资难以支撑其在高速互联芯片赛道的深耕。万通发展8.54亿元的资本注入,不仅为其解决了短期资金缺口,更提供了上市公司平台的资源背书——借助万通在产业园区、数据中心等领域的场景布局,数渡科技的PCIe5.0芯片可加速从客户导入阶段向量产落地推进,缩短商业化周期。

更重要的是,此次交易标志着数渡科技获得了资本市场的认可。13.57亿元的估值虽体现高溢价,却也反映出市场对其技术壁垒和赛道前景的信心。纳入上市公司体系后,数渡科技可依托万通的资本渠道进一步融资,为其CXL协议芯片、车载互联芯片等后续产品线研发提供资金保障,巩固在国产替代浪潮中的先发优势。

综合来看,对处于成长期的数渡科技而言,万通发展的投资不仅是“雪中送炭”的资金支持,更是“借船出海”的战略助力,使其能在国际巨头主导的高速互联芯片市场中更快站稳脚跟,加速实现技术价值向市场价值的转化。

绿通科技跨界谋变,收购大摩半导体布局新赛道

8月4日晚间,绿通科技发布公告,公司拟使用超募资金5.3亿元收购并增资江苏大摩半导体科技有限公司,交易完成后将持有大摩半导体51%股权,大摩半导体将成为绿通科技控股子公司并纳入合并报表范围。

这一举措标志着长期主业承压的绿通科技,正式向半导体前道量检测设备领域进军,积极布局新质生产力赛道,寻求战略转型与业绩增长新引擎。

大摩半导体成立于2017年,专注于半导体前道量检测设备领域,提供涵盖设备再制造、升级改造及自研设备等综合解决方案。其产品覆盖明暗场缺陷检测设备、套刻仪、缺陷分析扫描电镜等主流品类,能支持最高14nm芯片制程工艺,精准契合当前关键核心设备国产化发展需求。

市场表现方面,大摩半导体呈现出强劲的发展势头。

2023-2024年,其营收从2.31亿元增长至2.78亿元,净利润由5857.37万元攀升至6491.05万元。客户资源优质且广泛,包括中芯国际、台积电、上海积塔等全球顶尖半导体企业,充分验证了其技术与服务在行业内的认可度。目前,大摩半导体部分自研设备已进入客户验证阶段,未来技术突破前景广阔。

绿通科技长期深耕场地电动车领域,凭借产品性价比在市场占据一定份额。但近年来,受行业竞争加剧、增长天花板显现以及美国市场贸易摩擦等因素影响,公司业绩持续下滑。2023年,公司营收同比下降26.48%至10.81亿元;2024年,营收进一步下滑23.15%至8.31亿元,净利润两年累计降幅达61.62%。

在此背景下,绿通科技亟需寻找新的业务增长点,突破当前经营困境。

实际上,绿通科技自2023年便开始为转型做铺垫,联合设立产业基金,重点布局新能源、新材料及先进制造领域。2024年,绿通产业基金完成对江华九恒的战略投资;今年7月中旬,入股超硬材料龙头海明润;近日,又完成对深圳恒驱电机有限公司的战略投资,切入无刷电机赛道。这些前期布局为此次技术并购奠定了基础,彰显了绿通科技向高科技领域转型的决心。

此次收购大摩半导体,绿通科技意在借助其在半导体设备领域的技术积累、客户资源及市场渠道,快速切入半导体赛道,实现业务结构从单一制造业向高科技企业的转型升级。

从行业趋势看,中国大陆已连续五年成为全球最大的半导体设备市场。据SEMI统计,2024年中国大陆半导体设备市场规模达490亿美元,同比增长33.7%,量检测设备占比约13%,市场空间广阔。国际贸易摩擦促使国内晶圆厂加速本土供应链替代,大摩半导体作为具备技术优势的服务商,将优先受益于订单转移。绿通科技收购大摩半导体,正契合这一产业趋势,有望实现多元化布局,改善财务状况。

交易对方还对大摩半导体做出业绩补偿承诺,2025-2027年,大摩半导体经审计净利润分别不低于7000万元、8000万元和9000万元,三年累计净利润不低于2.4亿元。若未达承诺业绩,业绩补偿承诺方将按比例对绿通科技进行现金补偿。若大摩半导体能够完成业绩承诺,将对绿通科技业绩增厚效果显著,有力推动其战略转型,提升可持续发展能力。

绿通科技收购大摩半导体,是传统制造业企业在产业变革浪潮中主动求变的典型案例。通过此次收购,绿通科技有望突破主业困局,在半导体产业的广阔蓝海中把握新机遇,实现企业的跨越式发展,为股东创造更大价值。

对大摩半导体来说,此次交易也成为其获得资本强力加持的关键机遇,为其技术深化与规模扩张注入核心动力。

作为深耕半导体前道量检测设备领域的企业,大摩半导体虽已凭借技术能力在诸多龙头客户上站稳脚跟,但在半导体设备国产化的加速期,仍面临研发投入加码、产能扩张的资金压力。绿通科技5.3亿元的资本注入,不仅为其提供了充裕的现金流支持,更借助上市公司平台的资源整合能力,助力其突破发展瓶颈:一方面可加速自研设备的客户验证与量产进程,巩固在量检测细分领域的技术优势;另一方面能依托资本背书拓展市场渠道,承接更多国产替代订单,进一步放大“技术+客户”的双重壁垒。

此外,交易中明确的未来三年累计净利润不低于2.4亿元业绩承诺与现金补偿机制,既体现了市场对其技术实力的认可,也为其设定了清晰的增长目标,在资本赋能下,大摩半导体有望从细分领域头部企业向更具规模的半导体设备供应商跃升,成为国产半导体设备产业链中的重要力量。

二、跨界收购频起,同行整合折戟,为哪般?

在当前科技产业变革的浪潮中,半导体行业正经历着一场深刻的转型与整合。

从上述动态中不难看到,一系列跨界收并购和合作案例不断涌现,彰显出半导体行业正步入一个全新的发展阶段,跨界收并购和合作正逐渐成为行业趋势。

剖析这一现象背后的原因不难理解:一方面,半导体技术作为现代科技的基石,其应用领域不断拓展,吸引了众多其他行业企业的目光。这些企业希望通过收购或合作,快速获取半导体技术,实现自身产品的智能化、高性能化升级,开拓新的市场空间;另一方面,半导体企业也需要借助外部资本和多元化的产业资源,加速技术研发进程,扩大市场份额,应对日益激烈的全球竞争。

这种趋势也能够带来诸多价值和意义。在技术创新层面,不同行业的技术与半导体技术相互融合,能够催生新的技术应用和产品形态。例如,汽车行业与半导体的融合推动了智能驾驶技术的飞速发展。在产业升级方面,传统企业通过跨界进入半导体领域,实现了自身产业的高端化转型,提升了整个产业的附加值。对于半导体行业自身而言,跨界合作带来了更多的资金、人才和市场资源,加速了行业的创新发展和产业整合,有助于打造更完善、更具竞争力的半导体产业链。

然而,在跨界收购如火如荼的进行过程中,同行整合收购屡遭滑铁卢,如英集芯收购辉芒微、新相微收购爱协生、汇顶科技收购云英谷、华大九天收购芯和半导体等均以失败告终。这种鲜明的对比背后,或许蕴含着诸多值得关注的信号。

估值分歧与利益博弈:同行企业往往处于相似的市场环境与发展阶段,在估值方面容易产生较大分歧。以英集芯收购辉芒微为例,辉芒微作为具备一定技术实力的企业,对自身估值较高,而英集芯受限于账上货币资金状况,难以满足其高估值要求,双方最终未能就交易对价这一核心条款达成一致,导致并购计划流产。

同样,在汇顶科技收购云英谷的案例中,云英谷背后强大的股东阵容,包括湖北小米长江产业基金、华为旗下的哈勃科技以及高通等,各方对公司估值和未来发展有着不同诉求,利益博弈复杂,使得交易对价等商业条款难以协调,成为收购失败的关键因素。

行业周期与市场风险考量:半导体行业具有明显的周期性,当前行业下行周期使得市场需求疲软,企业盈利压力增大。在此背景下,企业在同行整合收购时变得更加谨慎,会顾虑在行业不景气时期,贸然进行大规模并购可能带来的财务风险,如整合成本过高、协同效应难以短期内实现等,从而导致对收购计划持保守态度。行业的不确定性也使得潜在收购方对未来市场前景缺乏足够信心,影响了收购决策的推进。

技术与业务协同难题:即使是同行企业,在技术路线和业务模式上也可能存在差异,整合过程中实现有效协同并非易事。新相微收购爱协生失败,或许部分原因在于双方在技术融合与业务协同方面遇到阻碍。不同企业的研发体系、技术优势各有侧重,要将双方技术有机结合并发挥出1+1>2的效果,需要克服诸多技术难题与管理挑战。若在尽职调查阶段未能充分评估这些潜在问题,在后续整合过程中就容易陷入困境,导致收购失败。

“同行整合折戟、跨界收购频起”的行业现状,释放出鲜明的行业信号:半导体行业已从早期的粗放式扩张进入到较深度调整与转型期,内部竞争加剧使同行整合阻力重重,而跨界收购的兴起则推动产业边界模糊化,加速多行业融合与升级。

另一方面,技术创新与资源整合模式正走向多元化,单纯依赖同行合并的传统路径难以为继,跨领域引入技术、资金与资源成为新方向。

同时也警示企业,无论是同行整合还是跨界布局,都需以更谨慎理性的战略决策为前提,全面评估交易对价、周期风险、协同价值及跨行业融合挑战,方能在复杂多变的市场中实现有效扩张。

三、写在最后

综合来看,半导体行业正呈现“同行整合遇阻、跨界整合崛起”的鲜明态势。

在市场内卷趋缓、资本寒冬未散的当下,腰部企业的生存路径愈发聚焦于跨界整合这一现实选择。

然而,跨界之路并非坦途,从估值平衡到技术协同,从资源整合到文化融合,每一步都暗藏挑战与风险。如何在跨界浪潮中规避陷阱、实现真正的价值共创,不仅是腰部企业活下去的关键命题,更将持续牵动行业格局的重塑。

相关推荐

半导体公司,各寻出路

一二线城市发展遇阻,共享电单车下沉市场寻“出路”

半导体公司,谁最挣钱?

华为投资第三代半导体公司

中国半导体公司,业绩暴增

智能手机快要被半导体行业抛弃了

停车场寻车难?蓝牙5.1提供的新思路

半导体公司,脱颖而出

半导体缺人,不仅仅出现在中国

国内半导体公司的研发投入如何?

网址: 半导体公司,各寻出路 http://m.xishuta.com/newsview140338.html