估值百亿的AI独角兽,都有哪些特质?

从ChatGPT引爆全球AI热潮至今,投资界正在重新审视这个赛道的价值与风险。

红杉资本将2024年AI行业的发展比作“原始汤”阶段——混沌中孕育无限可能。他们认为,2024年是“想法爆发期”,2025年将是这些想法落地的关键年。正是基于这种想法向现实转化的预期,a16z的预测更大胆:AI可能成为人类历史上最大投资机会,到2027年创造1.16万亿美元价值。

然而,乐观预期与现实之间存在巨大落差。许多成立不到两年的AI公司估值就超10亿美元,但质疑声也不断涌现:缺乏护城河、估值虚高、多数沦为OpenAI应用层等。

在争议与机遇并存的环境中,仍然有一批公司以惊人速度快速成长,在商业模式和竞争策略上展现出与传统互联网截然不同的特质。这背后的底层逻辑值得深究。

在腾讯科技最近举办的第一期《想象力沙龙》闭门活动中,Atom Capital投资副总裁张弘分享了她的深度观察。作为长期专注于中美两地AI领域早期投资的投资人,她认为:AI 时代的创业逻辑与互联网时代存在根本差异——真正跑出来的 AI 独角兽,靠的是一套全新的游戏规则在重写竞争版图。

张弘的复盘包含以下几个关键观点:

1. AI确实是新一轮的生产力革命,而不是上个时代的简单延伸。

两年内就跑出一批估值数十亿美元、甚至 ARR 破亿美元的 AI 原生独角兽(如 Cursor),说明互联网时代的增长模型和评判标准已过时。相比于互联网时代更关注DAU、时长、留存等用户数据,现阶段对变现能力和变现效率的评估上升到更重要的位置:投资人现在无论面对2B还是2C项目,也都优先看ARR——用户付费的真金白银。而比ARR更硬核的指标是NRR——不仅要让用户付钱,更要让他们持续增加投入。

2. “抢模型升级红利”

真正跑出来的团队,往往在大模型能力跃迁前就做好产品占位。要做到这一点,创始团队里要有能预判下一次能力拐点的AI researcher,并且优先瞄准有标准答案、可快速验证的确定性场景。

3. 速度是唯一护城河

LLM的编码能力把产品复制周期甚至能极限压缩到一夜,唯有极致迭代+病毒式运营能先锁用户。

4. AI护城河的持续构建,藏在数据、调度和社区里

i. 过程数据:在真实使用中采集专家级思维链,反向精调自研微模型。

ii. 多模型调度:轻量模型+顶级模型动态切换,既控成本又提效果。

iii. 社区飞轮:PLG(产品驱动增长)+ 身份激励,让工具变网络,让用户越用越离不开。

5. VC 也在重塑:从“撒钱”到“给产业通路”

资本侧最亮眼的新范式是 AI Grant:LinkedIn、GitHub、Stripe、YC… 把人才、技术、现金流和资本织成一张产业网,既提供资金又链接宝贵资源。

以下为张弘分享原文(有删减):

作为一个早期投资人,我一直在密集思考一个问题:从2022年11月ChatGPT发布以来,到现在两年多时间里,我们已经看到非常多新的AI原生独角兽出现。这些独角兽的成长速度前所未有的快,它们究竟做对了什么?这就是我这次分享的缘起。这一系列研究我还在持续进行,今天给大家分享一些我的观察。

一、AI:前所未有的生产力革命

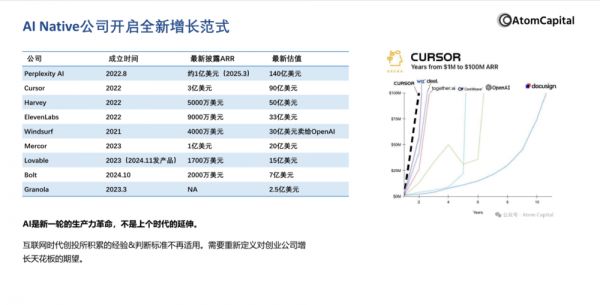

最近两年我们见证了非常多快速发展的企业。大家可以看到我列举的一些代表性公司,它们如何在两年时间里涨到100多亿美元、几十亿美元的估值。最夸张的Cursor已经达到3亿美元的ARR。

一个核心结论是:AI确实是新一轮的生产力革命,而不是上个时代的简单延伸。

因此我们在互联网创投时期积累的所有经验和判断标准都不再适用。这对投资机构和创业者来说都是新挑战,因为我们需要重新定义对公司增长天花板和速度的期待,以及创业者拿到钱后如何规划发展路径。

第一个我想分享的案例就是Cursor。

Cursor只用了不到两年,就做到了从0到实现1亿美元ARR,是目前最快达到这个指标的公司。所以,很多人都在关注这个惊人的ARR表现。

但我认为关于Cursor运营指标中,我们更应该关注它的NRR(净收入留存率)达到了250%。这是超越过去绝大多数SaaS产品的惊人数据,意味着用户不仅留存,还愿意支付更多费用使用产品。

我认为NRR是今天创业者更应该关注的指标。AI创业公司有一个痛点,那就是粘性非常差,大部分AI应用用户总是在不同工具之间跳来跳去。即使你能够以某种方式算出惊人的ARR,但这不代表你的公司具有长期价值。Cursor厉害的一点是能把用户留存也做得这么好。

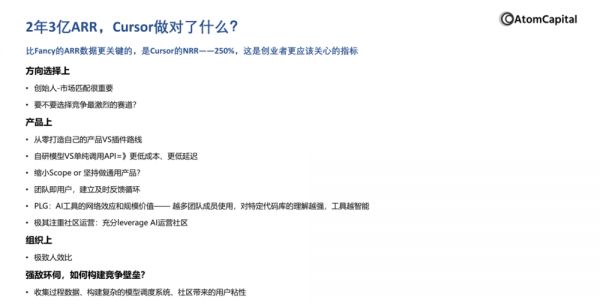

我梳理了Cursor的发展历程,主要包括几个方面:方向选择、产品策略、组织管理,以及如何构建竞争壁垒。

方向选择:创始人与市场的匹配

对创业者来说,创始人的市场匹配很重要。Cursor最初要做的是机械制图生成3D图形的项目,但几个创始人都是程序员出身。他们后来发现,自己所有工作热情都在编程上,做那个项目根本燃不起热情,所以考虑转型。

他们之前一直不敢碰编程赛道,因为这个赛道太卷了,会直接面对大厂的激烈竞争,比如微软的Copilot。

但他们慢慢观察到了一个重要的机会点:Copilot的所有功能迭代基本都来自OpenAI基模的增长。他们没有基于全新的AI原生交互方式做更深入的产品,所以团队觉得Cursor还是有机会的。

产品策略:三个关键决策

从产品上,他们做了几个核心的战略选择:

第一个是从零打造自己的IDE产品,而不是做VSCode的插件。我认为Cursor现在带来的全新交互方式——人和AI在一个环境里协作的方式,已经变成了AI应用的普遍范式。我们今天在各种产品里都能看到,但它是第一个提出如何用AI原生方法让人和AI能在一起工作。如果想用插件方式基本没办法实现这一点。

第二个重要决策是是否要自研模型,还是单纯调用大模型API。创始人在采访中提到,让他们惊讶的是,虽然团队从一开始就完全没考虑过自研模型,但最后发现Cursor最惊艳用户的功能全都基于他们自研模型。

但是他们自研模型只有两个核心目的:降低成本和降低延迟。

因为Cursor专注在编程领域,他们可以获得很多“过程数据”。用户在与代码交互的过程中会有删改、变化,改完还是不work,然后又改成什么样才work。这实际上记录了程序员的思维链。基础模型想要获得这种思维链,需要找很多专家做标注,花费很高的成本。

但他们很自然地在产品使用过程中完全收录了用户最真实的思考过程。基于这样的数据做了自己的小模型,所以在代码预测、代码索引等方面都比基模跑得更好更快,成本更低。

第三个问题是,他们刚发布时发现用户都觉得产品还可以,但没有特别惊艳。他们开始考虑,是否要做下一代编程的定义,这对小团队来说是否太大了?要不要缩小范围?但最终决定坚持做还是通用产品。

组织管理:极致人效比和快速迭代

Cursor团队几个创始人本身就是非常痴迷编程的人,团队里所有人基本都是Cursor的重度用户,这样能建立及时的反馈循环。他们发布产品时并不追求完美,想到一个功能就立即上线,在与用户沟通互动过程中实时收取反馈,把产品功能迭代好。

构建竞争壁垒:社区和PLG策略

Cursor的NRR做得特别强,来源于两个点:一是用户社区构建得特别好,二是走了非常强的PLG(产品驱动增长)路线。从单个程序员开始,程序员会把工具推荐给团队,再推荐给更大规模的多个团队,最后到企业级客户,一步步推上去。

Cursor的工具有非常强的网络和规模效应:当一个团队成员使用得越多,它对特定代码库的理解越强,这个工具对于这个代码库就越智能。所以他们的PLG比其他SaaS产品的PLG有更明显的网络效应优势。这让他们的NRR能够持续提升,因为逐渐从单个用户付费变成团队付费,甚至变成企业付费。

在整个Cursor发展过程中,社区运营非常重要。他们非常注重运营社区,在过程中给用户非常多的ownership(主人感),比如赋予用户各种身份让用户去推广。

另外一点是,不仅仅是Cursor,这一代所有做得好的企业都会疯狂运用的一点:充分leverage AI的能力来运营社区,包括leverage AI的能力产生各种内容,占据用户的眼球、信息feed流,包括SEO,以及现在大家说的很多的GEO(Generative Engine Optimization)——在用户跟AI交谈过程中能让AI更多地提到你。现在很多做得好的企业都在这一点上充分leverage了AI的能力,生产了大量好内容来吸引用户。

组织上,这也是最近这些企业比较共性的一点:极致的人效比,一直保持非常小的团队运作。

总结一下:Cursor 的护城河浓缩为三点:首先,持续积累独家的编程领域“过程数据”;其次,通过多模型调度框架,根据任务复杂度在轻量模型和 GPT-4o、Claude-3 等强模型间智能切换,兼顾成本与质量;最后,依托活跃的开发者社区,用插件生态与高速反馈形成网络效应,让用户越用越难离开。

二、AI独角兽创始人的共同认知

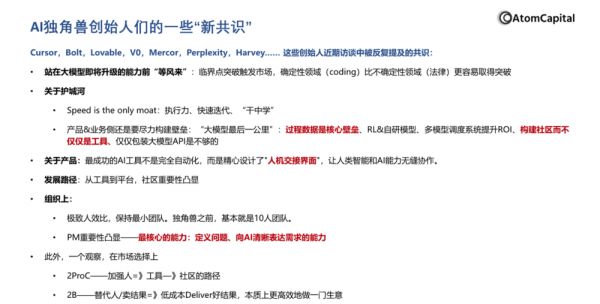

我最近在看Cursor、Bolt、Lovable、Mercor、Perplexity、Harvey……等这些新一代AINative独角兽公司的创始人访谈,我发现他们反复提及一些共识:

抢占大模型升级的红利

在创业方向选择上要抢占大模型即将升级的能力。以 AI 编程工具为例,大多数团队在 Claude 3.5 发布前就搭好了雏形,功能虽一般,却因这次代码能力的飞跃一夜间集体拿到 PMF;等升级落地后才动手,窗口基本已经关上。

越来越多团队把 AI researcher 作为标配,关键在于他们能前瞻地判断大模型下一次能力跃迁的方向,提前把功能布局到位;临界点一旦突破,产品就能顺势拿到 PMF,而不是被动追赶。与此同时,拥有标准答案的确定性场景往往比开放式的不确定性场景更容易率先取得突破。

速度是唯一的护城河

关于护城河问题,有两个新共识。第一个共识是现在大家应该也听到比较多的"speed is the only moat"(速度是唯一的护城河)。这说明大家现在除了速度,其他都不能构成完全的护城河。所以执行力和快速迭代对团队来说非常重要。

不是去年还是今年上半年有个特别火的梗叫“干中学”,基本就是这个状态——你不要等什么东西完美了再去发布它。

另外在产品和业务侧,团队还是要尽力构建壁垒。所有这些创始人我总结下来,他们提到的能够构建壁垒的地方差不多就是这几点:

第一个是做大模型的最后一公里,因为大模型现在对于特定任务有时表现不是那么完美。当然对于有些任务来说,可能80分、90分差得不多,但对于有些任务来说,你不到95分是根本不能上桌的。

我举个例子,比如医疗和法律,可能不到95分的时候,用户不会考虑让大模型来替代人。这是所有公司需要考虑的:你怎么去补足大模型的最后一公里,以及大模型的最后一公里对于哪些业务是重要的,哪些业务是不重要的。

另外一点就是我刚才反复提到的:过程数据是核心壁垒。你在产品、用户使用产品的过程中,积累到的是用户使用的过程数据,这个过程数据能够帮你做post training(后训练)或者用各种方法让你的产品对这个任务比大模型最后出现的效果要好。

然后是多模型的调度系统提升你使用模型的ROI。因为刚才提到每个模型擅长的点不一样,你如果能把调度系统建立好,用户使用你就是比直接使用模型自己的ROI要高,这样情况下用户会选择来使用你。

另外一点是构建社区,而不仅仅是工具。你要在用户心里占据一个心智,让用户对你产生感情。因为如果仅仅是工具的话,可能明天就有100个工具跟你差不多出来了,用户很随意地就迁移走了。

产品理念:人机协作胜过完全自动化

关于产品,这些创始人有一个较大共识是:最成功的AI产品并不是完全实现了自动化,而是精心设计了一个好的人机交互界面,让人和AI能够无缝协作。

我现在看到比较多的产品都在复刻Cursor的UI,但未必在所有领域的工作流里,Cursor的方式都是最好的人机交互界面。怎样深入理解一个具体任务的工作流,构建一个让人和AI的交互最无缝、最舒服的界面。我觉得这是创业者可以去思考、在产品上做增强,形成自己独特价值主张的地方。

另外从发展路径上来说,我看到所有创始人都强调不仅仅要做工具,而且要做平台。这个东西因为刚才也说了,工具确实壁垒太薄了,也太容易被替代了。

组织管理:极致人效比和PM重要性凸显

从组织上来说,极致人效比、保持最小团队也已经是这些创始人的新共识。我觉得甚至连数字都有了——我看到基本上没有超过,在独角兽之前没有超过10个人的团队。所以我觉得这对要创业的人来说也是很重要的点。

现在投资人在考察项目时也会很关心这个问题:你们要组多大的团队?如果这个团队上来就要组二三十人,就会有点头疼,感觉是上一代的产品(没有充分leverageAI的能力)。还有那种上来要搞三五十个人的,除非是要做大体量的通用产品,不然可能就是一个比较大的减分项了。

另外就是所有这些创始人都提到PM(产品经理)的重要性凸显了。在这里面所谓产品经理,他们最核心强调的是PM的两个能力:一个是定义问题的能力,另一个是向AI清晰表达需求的能力。这两个能力都非常重要,因为虽然说起来简单,但我觉得定义问题这件事情对很多创始人来说都依然是做不太好的事情。现在在这个时代里面,这两个能力非常重要。

AI产品的两种价值主张

在梳理大量海外案例的过程中,我发现当下 AI 产品大致分为两种价值主张,也因此服务截然不同的客户群:一类强调“增强人”——它不是替代,而是把个人效率拉满,目标用户多为 C 端个体。此类产品往往从工具切入,再通过社区把用户黏在一起。

另一类主张“替代人”——直接把人成本剔除,面向的是 B 端老板:你无需关心过程,只要付费即可得到网站、营销方案等最终成果,本质上是一家极度高效的 AI 外包团队。

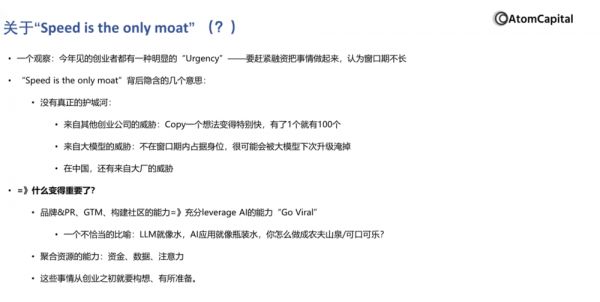

三、“速度是唯一的护城河”

关于“Speed is the only moat”,我有一些深刻的体会:我今年见到的几乎所有团队都带着强烈焦虑和紧迫感,希望在一两个月内拿到融资、迅速落地产品。他们担心今天独一无二的idea,下个月就被复制;若错过这短暂窗口,既融不到钱,也抓不住用户注意力。

在这样的焦虑和“Speed is the only moat”的背后,最本质的含义其实是说“这个时代没有真正的护城河”。

现在,AICoding已经把“构建-模仿”周期压缩到极致:过去一个创意从落地到被抄,至少还能享有三五个月甚至更长的缓冲期;现在有了 LLM,原型几天可做出来,竞品一周甚至一夜便能复制。

大模型也是同理:一旦有人率先突破,几十个模型迅速跟进。在这种环境下,只有更快上线、抢先锁定用户,才能保住优势。

还有一重威胁来自大模型本身:如果一款应用没能在下一轮模型升级的浪潮里抢到好位置,随时可能被“洪水”淹没——融资和用户这两根救命稻草瞬间漂走。于是,品牌PR、Go-to-Market 策略、社区运营成了生死手速之外的硬功夫,而且每一步都要狠狠借力 AI,让话题“go viral”,一炮而红之后,各种溢出红利滚滚而来。

有位美国投资人打过一个比喻:大模型像自来水,AI 应用像瓶装水——智能已经成为Commodity,AI应用变成了瓶装水生意。那问题来了:在遍地瓶装水的市场里,怎样做成“农夫山泉”甚至“可口可乐”?靠的就是占据用户心智、营造黏性社区,让大家张口就点你的牌子。

这又回到团队的“聚合资源”能力:融资、流量、过程数据、注意力……都是今天的金矿。上一代创业者可以先埋头做产品、慢慢找 PMF;现在节奏被 AI 拉到倍速,你得从 Day 1 就同时开跑:产品打磨、品牌塑造、社区种草,一样都不能缺。

四、一级市场观察:两类创业公司的现状

市面上的AI软件创业大致两派:“高举高打 to VC” 与 “用 AI做生意”。前者像挥着锤子满场找钉子,投资人买的不是项目而是这把“锤子”,关注的不是项目本身,而是创始人和团队。

盲盒式下注后还得靠团队闪电调整战略方向来自证价值;但是翻车风险也高,比如11x.ai 靠伪造 ARR、客户、SDR的剧本,照样融到 a16z五千万美元,转头就爆雷,成了 to VC 的反面教材。

第二派是 “AI 替人工,老老实实赚钱”:大模型把外包效率拉满——比如Base44成立 5 个月即被 Wix以8000 万美元收入囊中就是典型案例,但这类公司也常被质疑“天花板太低”。

如果没有自带光环的履历,不要盲冲第一条路:烧钱换 DAU的年代已不复存在,这个时代的VC通常会先看 ARR,考察你能否自我造血。

但尴尬的是:高举高打容易被收割,小而美的回报又不够性感,VC 也在重新校准投资标尺。是否能找到“锤子”挥得又快又准,同时又能跑出现金流与故事的公司,才是对VC的真正考验。

我们内部对此的思考是:VC的投资范式也需要随这轮技术浪潮同步升级。当下仍是革命早期,商业模式、生产关系、价值网络都未成型——此时能真正攫取红利的是“产业资本”,而非单纯“金融资本”。对风险投资机构而言,唯一的路就是往产业靠拢,让基金本身长出行业属性。

在我们眼里,AI Grant 是很值得研究的新时代 VC 模型。它由 LinkedIn、GitHub、Stripe、YC 等顶级创始人与投资人联合发起——把人才网络 × 技术网络 × 现金流网络 × 资本网络捆成一张信息捕捉网。做 AI 创业的同学都知道,LinkedIn 与 GitHub 已是获取行业信号的“雷达”,再叠加 Stripe、Shopify 这类真实交易场景,就能第一时间嗅到产业机会,除了启动资金,还能给创业公司带来资源与订单。

最直观的例子是Perplexity:去年决定从 C 端搜索转向 B 端知识检索,股东立刻出手相助,客户资源随之而来,ARR 很快冲到 1100 万美元——这就是产业协同的威力。

因此,我们也在搭建一个高质量的 AI 领域创业者与从业者圈子,用专业视角把产业资源对接给优秀创始人,做好产业与创业公司的“连接器”。

给创业者一个建议:谈投资时别只盯着资金,更要问一句“钱之外你能带来什么?”能带来客户、数据或场景的投资方,是更有价值的。

本文来自微信公众号:腾讯科技,作者:晓静

相关推荐

一个独角兽估值砍200亿

地平线,这只独角兽被疯抢:估值320亿

估值破4300亿,超级AI独角兽来了

第二个独角兽主动砍估值:一夜消失1000亿

从小作坊到估值140亿的独角兽:男士消费崛起了?

IPO遇冷,独角兽的估值泡沫究竟有多大 | 新经济独角兽(2)

估值500亿,一只超级独角兽倒下

估值300亿的独角兽,创始人“跑路”了

今年第一个超级独角兽,估值1400亿

估值300亿,最后一只AI独角兽要上市了

网址: 估值百亿的AI独角兽,都有哪些特质? http://m.xishuta.com/newsview138806.html