没有文学,我们如何听到怒海之音?

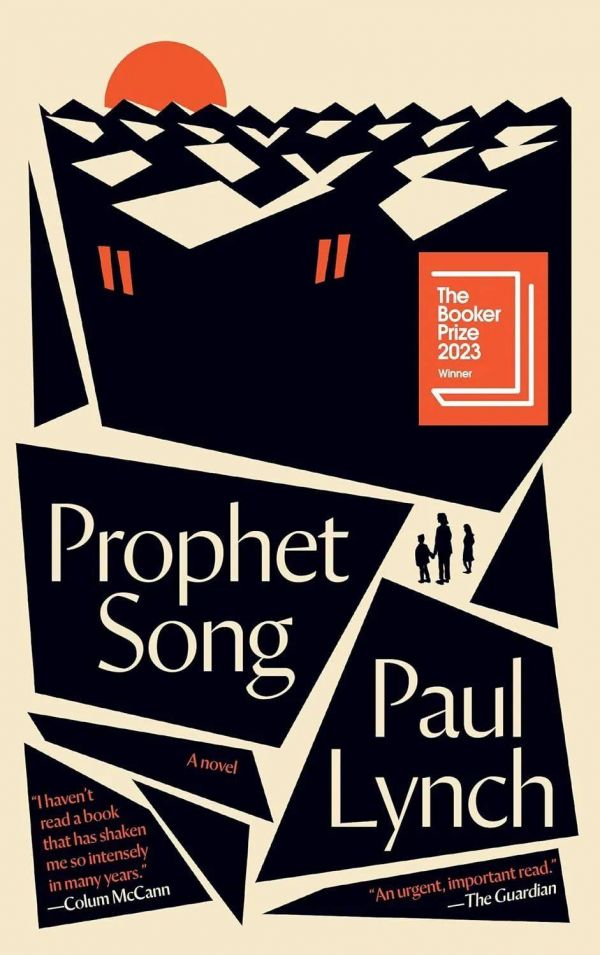

凭借小说《先知之歌》(Prophet Song),爱尔兰作家保罗·林奇(Paul Lynch)被授予了2023年布克奖。

《先知之歌》到底写了什么,被评委会主席埃西·埃杜吉安(Esi Edugyan)评论为阅读过程会沉浸在其所构建的强大的幽闭恐惧中?前失业记者林奇为何能够在如此重要的文学大奖取胜?本届布克奖最终13人的候选名单中足有四名爱尔兰作家入围,我们可否将之称为“爱尔兰文学复兴”?

《先知之歌》(Prophet Song)

保罗·林奇(Paul Lynch)/著

Atlantic Monthly Press出版

2023年12月

离开房子,进入大海

《先知之歌》的大部分场景发生在一座小小的房子里,那里是微生物学家艾利什·斯塔克(Eilish Stack)和她的丈夫,以及四个孩子共同的家。

故事开始于一次敲门,虚构中上台不久的爱尔兰极右翼政府派遣的秘密警察急促地敲响了艾利什家的房门。他们来寻找她的丈夫拉里(Larry),一位爱尔兰教师工会的高级成员。这座房子和艾利什的宁静已然被打破,“名为黑暗的东西已经进入了房子里”。

失踪的丈夫留下的痕迹是房子里积久不干的黑暗水渍。她努力寻找丈夫,同时勉力维持着生活如常进行。她要照顾因为阿尔茨海默症逐渐失智的父亲、青春期叛逆的大儿子和女儿、尚在顽劣年纪的三儿子和嗷嗷待哺的小儿子。

她的日常生活仍旧是“女人四十”那些挟裹在鸡毛蒜皮里的琐碎疲倦,然而黑暗迫不及待汇流成股、成河,要将她淹没:民粹的火焰熊熊燃起,她失去了工作,被邻居们视若无物拒绝交流。大儿子对她失望,选择离开了家,曾经是体育健将的女儿龟缩在自己的房间里陷入抑郁。暴乱后,漫天要价的日用品价格让她无力支撑。随即,是一场彻彻底底撕毁了所有人生活的内战。

然而,她自始至终都不愿离开这座房子。即使她在加拿大的姐姐花费重金请人帮助她离开爱尔兰,即使枪声和轰炸声充斥着已不再熟悉的街区,她都不愿离开。姐姐在电话中劝慰艾利什,“历史是无声的记录,记录着那些不知道何时离开的人”。

林奇让她对这“自以为是的声音”直抒胸臆:“这句话显然是假的。历史无声地记录着那些无法离开的人,记录着那些没有选择的人。当你无处可去,又没有办法抽身的时候,你无法离开。当你的双脚扎根于大地,离开就意味着撕裂双脚的时候,你无法离开。”她伴着枪林弹雨声烤面包,抓住一切停战时间清洁落入家中的炮灰,试图守护住这栋她生活最后的壁垒。

直到猛烈到部分居民区的轰炸让这座房子被毁灭成废墟,她外出买牛奶的三儿子不幸逝世,她不得不带上仅剩的一对儿女踏上了逃难的旅途。房子的最终毁灭,几乎是她生活中最后一点安全感也土崩瓦解的隐喻,“她眼前看到的是秩序被破坏,世界陷入了黑暗和陌生的海洋”。

艾利什三儿子的死亡本该成为整本小说最哀伤的高潮,但林奇不给我们丝毫喘息的机会。他让接下来的逃难旅途更加坎坷折磨,还添上了一种习惯非人待遇后的麻木窒息感。政府军和叛军的士兵都不断地勒索、折磨这些亡命逃难的人们,甚至窥伺起艾利什的女儿。在女儿的尖叫中,她粗暴地将女儿的头发剪得七零八碎,以求再也不会引来任何人的关注——“她知道自己已经与这片黑暗融为一体”。

最终,林奇让字面意义上的“黑暗和陌生的海洋”成为了艾利什一家未来缥缈命运的短暂休止符,以及这篇小说的终点。他们必须和其他难民一样渡过海峡,这是他们现存的越过国境的唯一方式。面对精神崩溃不愿孤注一掷的女儿,艾利什握住了她的手告诉她,“我们必须去大海,大海就是生命”。

文字上紧凑得毫无缝隙,情节上步步紧逼地陷入黑暗,林奇让整本小说成为了一场沉浸式的溺水仪式,读者被迫一同沉入黑暗。林奇去掉了几乎所有分行号和话语之间的冒号、引号,进行的几乎不是一场“文字试验”,而是一场“排版试验”,让书本自身密密麻麻的每一页成为了心理威压本身。正如评委会主席埃西·埃杜吉安所说的,林奇让我们开始阅读时就“感到不安”,“沉浸在林奇所构建的强大的幽闭恐惧中”,无休无止地被困扰。

从水渍到海洋这些关于黑暗扩大的隐喻,当然是《先知之歌》这篇小说主旨最重要的喻体。不过,从某些方面来说,离开房子、进入大海这个隐喻,才是能够帮助我们更多地理解这篇小说和爱尔兰文学艺术乃至当下现实如何共振共鸣的抓手。

我们先从《先知之歌》与爱尔兰历史文学的共振说起。过去百年间,爱尔兰的政治命运之飘摇,社会民生之动荡,足足需要一本书的长度才能够阐述完整。此处便不再多言,读者可自行搜索“爱尔兰自治运动”加以了解。诺贝尔和平奖得主、前北爱尔兰首席部长大卫·特林布尔曾在他的获奖感言中,将爱尔兰比喻成一栋由亲英的阿尔斯特忠诚主义者在如此不确定的土地上所打造的坚固房子,在房檐之下,仍旧感到冰冷的天主教徒和渴望掀翻一切爱尔兰共和军各怀心思。

作家亚历山大·普茨(Alexander Poots)在他的著作《陌生人的房子》(The Strangers' House)中指出,历经几个世纪不安定的风雨、长期维持在“这种陷入困境的同居关系”中,爱尔兰文学见证了“一个又一个作家对一个难以捉摸的家园的渴望”。拥有和保持自己的房屋占据着爱尔兰文学主题的重要地位,然而“不可避免的失败”,才是爱尔兰文学作品的真正主题。

或许很多读者对爱尔兰文学艺术感到陌生,不过,只要你看过去年最受关注的爱尔兰电影《伊尼舍林的报丧女妖》(The Banshees of Inisherin),那你一定会对普茨总结的精确程度心有戚戚。电影行至结尾,主人公康姆的宠物驴被误杀,愤怒的他点燃了始作俑者的他的故友的房子。然而对方早已心存死志,只是静静地呆在这座已经燃烧着的海边的房子中。不过,镜头一转,两人又一同站在沙滩上,仰望着海那边暂停的硝烟,暂且握手言和。如此,《先知之歌》的“离开房子、进入大海”的隐喻,正是对几个世纪以来爱尔兰历史和文学艺术遗产的继承和共振。

再说《先知之歌》和当下现实的共鸣。埃杜吉安认为,“它生动捕捉了我们当下的社会和政治焦虑”。小说中虚构的爱尔兰极权主义极右倾政府的上台极为迅速,而它走向垮台和带来社会崩溃的过程更为迅速。林奇捕捉到了西方社会开始陷入“只差经历两三个滑坡和混乱的政府就会崩溃”的脆弱性。简言之,所有人都在隔岸观火,但所有人都有可能在瞬间烈火焚身。《先知之歌》所构建的这种强大的幽闭恐惧,这种令人心碎的压抑和真实,足以唤起在隔岸观火的那些西方读者。林奇用令人战栗的情感叙事给他们以警告。

“记者再就业文学现实主义”

在于2013年出版自己的小说处女作《早晨的红色天空》(Red Sky in Morning)、决意投入小说事业之前,林奇的职业生涯围绕着新闻行业展开。在他供职的《星期日论坛报》于2011年停刊前,林奇是该报的副主编和首席影评人。

在“新闻时效性”上的“投机取巧”,是林奇获胜面临最大的质疑。就在布克奖开奖前两天,2023年11月24日,极右翼反移民分子在都柏林街头策划了针对儿童的持刀袭击、抢劫和纵火事件。对此,爱尔兰政府出动了有史以来最多人数的防暴警察来控制局面。结合评委会整整五个小时才就最终获奖者达成一致的艰难,新闻发布会上记者们毫不留情地询问刚抱得大奖的林奇,他的获奖是否和这一最近发生的暴乱有所关联。

林奇非常流程式地表达了对该事件的震惊和愤慨。不过,他强调他并非那种投机的“政治小说家”,毕竟他这本小说是耗费五年完成的。评委会主席埃杜吉安坦承,在评委会讨论过程中,他们确实谈论到了这件新闻。然而她替林奇和他的作品正名道,《先知之歌》的获奖在于它是一部“既能和当下对话、又可能超越当下”的“真正的虚构作品”,而非只考虑了“及时性”。

“既能和当下对话、又可能超越当下”这种描述,听起来似乎过于玄妙。但回顾这几年包括林奇的《先知之歌》在内的欧洲文学大奖最终选择的作品,基本都能和这种描述吻合。这股回归当下、对话当下进而超越当下的现实主义的风潮,已然席卷了这几年的欧洲文学大奖。

先拿《先知之歌》举例。林奇说这本书的灵感来自叙利亚战争和难民危机。他试图通过《先知之歌》的写作,来解决徘徊在他心头的那个问题:那个不幸被冲上土耳其沙滩的难民小男孩的父母,为何不顾一切选择登上一艘危险的船来逃离自己的国家?《先知之歌》所选择的对话对象,正是当下站在二战以来最严重的难民危机前,却“普遍冷漠”、无动于衷的西方。

他将这部小说作为“激进同理心”的尝试,试图用文学的超验心理体验来撼动西方读者的心理壁垒,让他们切实置身并彻底陷入“生活在一个崩溃社会的体验”中。这也正是《先知之歌》的“超越当下”所在。正如埃杜吉安所补充的,这本小说对身处全球动荡的艰难时期中的每一个人都具有强烈的“指导性愿景”,能够提醒我们独善其身的不可能,提醒我们那些所有值得我们拯救的东西。

2022年的布克奖花落《艾梅达死后七夜》(The Seven Moons of Maali Almeida),它用颇有几分魔幻现实主义的笔触描述斯里兰卡内战,同样能套进这样的描述。最能和《先知之歌》比较的,或许是2018年法国龚古尔奖赢家,法国前记者尼古拉·马修(Nicolas Mathieu)的《他们之后的孩子》(Leurs enfants après eux)。马修明晃晃地亮出了他师从福楼拜“现实主义”的野心,用文学描述来对话现实,也用文学报复现实、超越现实。

或许我们可以戏谑地将林奇和马修的这种“现实主义”称为“记者再就业文学现实主义”。新闻业的凋落,已经是全球范围内不争的事实。当我们打开手机,就可以无限地观看甚至被直播“远方的哭声”时,记者和新闻业存在的意义显然已被严重削弱。

问题在于,当“远方的哭声”俯拾即是时,我们只会在对这些事件的奇观化中陷入彻底的麻木和漠视,仿佛那是隔着一层纤细的屏幕玻璃永远不会燃烧过来、被永久阻断的现实。但是我们仍旧渴望抵达现实,社会仍旧需要抵达现实。于是我们重新呼喊和感召那些古老共情方式的幽灵,它们是文学、电影以及其他的一些艺术形式。于是,新闻业失去的一些岗位又被以新的方式弥补。像林奇这样擅长古老文字招魂术的记者,重新找到了更适合他们的“天命”,用文学帮助人们和当下对话,继而超越当下。

林奇和马修所创造的这种崭新现实主义的精妙在于,它真正掐住了那根日常和危机之间的“细细的红线”,替我们打碎了那道阻断现实的屏幕围墙——林奇将它描述为“我们认为理所当然的事物和我们失去它们的那一刻之间的界限”,一种“特殊的脆弱性”。

林奇的领悟来自他的亲身经历。本来一直认为自己很健康的林奇,在45岁时被医生发现他的肾脏上长了一个肿瘤。癌症的噩耗直接击溃了他。“那是我生命中最黑暗两天”,他坐在自己的阅读椅上,整整两天没有起身。

林奇开始思考起自己的人生和人类的命运,“我们一生都认为我们拥有了某些东西,工作、健康、家人”,然而,这些并不真的被我们所拥有,最多是在此时此刻被我们所经历。他继而将对生活真实性的思考推进到对作品真实性的思考,试图在作品中找到那个细微的生活转变的时刻并赋予其象征。正如前文的分析,在《先知之歌》中,这就是“离开房子、进入大海”。

事实上,林奇在文学上的野心相当远大。他将严肃小说视为一种定义人类状况真相的“知识形式”——我们的命运,注定是有限和痛苦的。我们注定要离开自以为安稳的房子、进入复杂又黑暗的大海,这才是我们真实的人生和人类真实的命运。毕竟,在人类历史上,经历动荡和痛苦是多数,拥有安稳和认为历史已经终结的错觉才是少数。

尾声:“爱尔兰文学复兴”?

本届布克奖终选名单公布时,有四位爱尔兰作家创纪录地进入了这最后13人的名单。除了林奇的《先知之歌》,还有保罗·默里(Paul Murray)的《蜂蜇》(The Bee Sting)、伊莱恩·菲尼(Elaine Feeney)的《如何建造一艘船》(How to Build a Boat),以及塞巴斯蒂安·巴里(Sebastian Barry)的《旧神的时代》(Old God's Time)。考虑到爱尔兰只有500万人口,只占到全世界以英语为母语人口的百分之一左右,这样亮眼的成绩只能用奇迹来形容。

对爱尔兰文学不甚了解的人,可能会将之形容为“爱尔兰文学复兴”。事实上,爱尔兰一直盛产杰出作家,例如威廉·巴特勒·叶芝(William ButlerYeats)、 萧 伯 纳 (George Bernard Shaw)、萨缪尔·贝克特(Samuel Beckett) 以及谢默斯·希尼(Seamus Heaney)。上述四位作家都获得过诺贝尔文学奖。不过,将之和历史上有最多位诺贝尔文学奖得主的法国相比的话,四位和十五位的数量之间还是有差距的,但考虑到法国人口约为6800万、几乎是爱尔兰人口的13.6倍,爱尔兰在文学传统上的强势就不容小觑。

不过,诚如爱尔兰当代作家、爱尔兰小说奖得主塞巴斯蒂安·巴里(Sebastian Barry)所言,当下这个时代是爱尔兰文学的“黄金时代”。在今年布克奖公布之后,传媒也纷纷关注到了当代爱尔兰文学的气势如虹。BBC采访了都柏林圣三一学院(Trinity College Dublin)爱尔兰写作教授克里斯·莫拉什(Chris Morash),他认为确实没有简单的答案可以来解释这一切。不过莫拉什认为,就像“成功会带来成功”那样,“写作也会带来写作”。

当一位年轻作家受到了自己以上两三代成功作家的勉励,四周还有同样优秀的同辈作家可以互相激励的时候,写作这条路就会变得更宽、引来更多的人通行。这或许也是为什么人们常常感叹“天才总是成群结队到来”的背后原因。

不过,都柏林圣三一学院英语学院的博士研究员奥莱丝·达林(Orlaith Darling)、曼彻斯特大学爱尔兰文学教授利亚姆·哈特(Liam Harte)分别接受《周刊》(The Week)、BBC采访时,不约而同地将原因归到了政府的经济扶持。

自1969年以来,爱尔兰一直对艺术家实行税收优惠政策。自1998年以来,爱尔兰政府机构艺术委员会一直向爱尔兰的小型独立文学杂志《蝇蛰》(The Stinging Fly)提供拨款,2023年的拨款到了惊人的二十万美元。《蝇蛰》孕育出了全球畅销书作家莎莉·鲁尼(Sally Rooney),在过去几十年间一直是那些后来被证明相当有前途的爱尔兰作家的亮相之地。

“培养和提拔作家”几乎成为了爱尔兰的重要国策。爱尔兰于2015年设立了爱尔兰国家小说奖 (Laureate for Irish Fiction)。在去年,也就是2022年,爱尔兰还推行了对象是艺术家的为期三年的基本工资试点计划,“艺术基本收入”(Basic Income for the Arts,BIA)。参加该计划试验的包括作家在内的艺术家,会获得一共持续三年、每周325欧元的基本工资。

在我看来,爱尔兰当代小说家们之所以在全球掀起波澜的一个相当重要、却鲜有提及的原因,是他们从未将自己限制为“爱尔兰”作家。林奇在采访中也随口提到过,包括他在内的很多爱尔兰作家会认为自己是全球作家,将舞台放在全球而非爱尔兰读者身上,努力去驾驭“更宏大的主题、更厚重的小说”。

这或许也是为什么爱尔兰作家的小说的影视改编权深受全球电影公司和全球流媒体平台的青睐。坦白说吧,相信我们大多数人熟识科尔姆·托宾(Colm Tóibín)是因为电影《布鲁克林》(Brooklyn,2015),熟识艾玛·多诺霍(Emma Donoghue)是因为电影《房间》(Room,2015),而熟识莎莉·鲁尼则是因为网飞电视剧《普通人》(Normal People,2020)。

本文来自微信公众号:经济观察报观察家 (ID:eeoobserver),作者:李佩珊

相关推荐

没有文学,我们如何听到怒海之音?

花西子遭王海打假,要赔6亿?公司:侵犯名誉权,官微正上演“发疯文学”

从“大众”魅蓝到“奢侈”怒喵,李楠如何打造全新国产科技品牌?

除了废话文学,互联网还有哪些野生文学?

为什么我们依然需要反战文学

林黛玉发疯文学背后的流量密码

日本核污染水排海,我们如何应对?

关于奥本海默,观影前可以知道的6件事

从“废话文学”到“鬼打墙文学”:浅析网络流行用语的排浪式消费

文学对他们,到底有什么“用”?

网址: 没有文学,我们如何听到怒海之音? http://m.xishuta.com/newsview102336.html