“小镇做题家”如何形成?

一、问题的提出与文献回顾

“小镇做题家”这一概念诞生于豆瓣“985废物引进计划”小组,对“小镇做题家”的定义可以总结为“出身于农村或小城镇,埋头苦读,擅长应试,高考进入一流高校,但缺乏一定视野和社会资源的贫寒学子。”最初,这一概念由重点大学学生创造并使用,随着这一身份标签的“出圈”,引发了大量普通高校学生的共鸣,此后,在一些舆论事件中引发公众的广泛讨论与共鸣。

这一身份标签的制造与传播显示了现时代许多大学生的现实困境,也展现出数字时代互联网作为“情感机器”的巨大作用,一个“小众”的身份标签在互联网这一情感机器的催化下,获得大量的高校学生的情感共鸣,变成一个公共议题。

在社交媒体的催化下,使用“小镇做题家”这一身份标签的高校学生可以分为以下五类:第一类,来自普通小县城城镇地区的重点大学学生;第二类,来自农村地区的重点大学学生;第三类,来自普通小县城城镇地区的普通大学学生;第四类,来自农村地区的普通大学学生;第五类,在成长过程中由乡入城迁移的大学生。

同样都用“小镇做题家”这一话语或标签来表达自己的现实与心态困境,但是不同类型高校学生“小镇做题家”心态的特征、产生原因及其调适难度显然具有差异,这种差异与其阶层出身、成长历程、大学生活等因素都有关系。本研究旨在探讨重点大学不同类型学生“小镇做题家”心态特征及其产生机制。

作为一个新概念,目前学界与“小镇做题家”相关的直接研究并不多,主要包括两类,一类从社会学视角分析“小镇做题家”的特征、形成的微观与宏观原因以及探讨缓解“小镇做题家”困境的对策;一类从传播社会学视角出发,分析“小镇做题家”作为一种话语与身份标签的形成原因、传播机制及话语影响。

运用网络民族志等研究方法,相对较早的第一类研究基本上还是根据“小镇做题家”的原初定义,对来自重点大学的“小镇做题家”画像进行了描摹,对其特征进行了提炼,指出“小镇做题家”在心态上具有拉扯感—既对自身进入名校有成就感,同时在现实处境下又产生挫败感与奋斗无力感[1],在身份建构上出现困境,在网络中呈现出“破碎的自我”形象[2],在学业适应、个人发展、就业预期、生存心态、社会融入等多维情境中经历着焦虑、拉扯与孤独的情感体验[3][4]。

从中微观层面看,产生这些困境的原因在于这类大学生家庭支持作用的有限性,自我人生规划视野的局限性[5],家庭与自我的高期待和进入大学后实际状况之间的张力[6][7],多重流动过程中的融入与适应难题[8]。从宏观层面看,城乡与阶层区隔、高校教育生态与竞争异化、学历的身份功能缩减等是这些大学生遭遇困境的主要原因[9][10][11][12]。

另有一些研究从传播学视角出发,进一步探讨了“小镇做题家”这一话语与身份标签的生产与社交传播相关议题。有学者对“小镇做题家”的话语建构与传播过程进行了研究,指出通过圈层话语的形成与出圈扩散实现了“小镇做题家”话语的公共化,引发同温层共振[13]。

话语的生成与扩散源自负向情感的相互交织和社会群体的身份认同需要,在公共传播中,话语亦会产生复杂的意义变迁,既反映现实,又建构社会现实[14]。还有学者将“小镇做题家”视为一种典型的“失败展览”社交模式,认为伴随网络社交形态的多元化发展,技术赋能、心态焦虑、群体孤独是引致“失败展览”的原因,与此同时,“失败展览”也影响了社交话语的转向、群体身份认同、情感社交[15]。

上述研究丰富了我们对“小镇做题家”这一身份标签产生与传播的原因、机制及其影响的认知。如相关研究所揭示的那样,“小镇做题家”这样一个新概念、新身份标签反映的是“老问题”,即经由教育而实现向上流动的高校学生面临的心态与身份调适困境。在数字社会,经由互联网这一“情感机器”的中介,底层学生的情感体验以及现实困境在社交媒体中被大量展现,进而创造出描绘其困境的话语与标签。

但是,这些研究也存在一些不足:虽然一些研究对“小镇做题家”群体画像进行了描摹,勾勒了这一群体的心态特征,并对其心态生成的主客、宏微观原因进行了分析。但是,大多数研究未对身份标签在生成与传播过程中,创造与使用“小镇做题家”这一话语的“人”进行深入的分类研究,未提炼出一个合适的分析框架对不同类型“小镇做题家”的心态生成机制提出合理解释,因而从传播社会学视角对“小镇做题家”话语的生产与传播机制以及对话语使用者的分类分析缺乏深刻性。

本文试图基于经验研究,提出“家庭教养模式—流动距离”的分析框架来理解不同类型特别是进入重点大学的“小镇做题家”的“生成”机制。当前,学界已有大量关于家庭教养模式对青少年成长发展影响的研究:

心理学与教育学侧重关注家庭教养模式对青少年心理成长、认知能力、非认知能力、人格塑造等方面的影响[16];社会学侧重关注家庭教养模式的阶层特征、阶层间差异及其对青少年学业成就、综合发展的影响[17][18][19][20][21][22]。本文参考已有成果,进一步从阶层教养模式差异考察家庭教养对重点高校大学生“小镇做题家”心态生成的影响机制。

在教育社会学相关研究中,布迪厄较早揭示了流动距离对个体的影响。他指出,长距离的社会流动,尤其是当个人的发展轨迹引发了习性的突然转变,而不是逐步转变时,会导致磁滞效应的产生。由此产生的习性和场域的错位可能会产生一个痛苦与分裂的自我,一种分裂的习性[23]。

其后,越来越多的学者关注到阶层流动距离如何影响个体的心理和情感体验、关系的建构以及身份的调适,关注社会结构、习性与个体心理调适之间的关系[24][25]。有学者进一步将通过教育实现的流动分为“短距离流动”与“长距离流动”,并考察了不同类型的流动对大学生心理健康、情感体验、身份调适、学业与人生发展等方面的影响[26][27],揭示了长距离流动者在“文化杂食者”与“文化无家可归者”之间的身份与情感冲突[28]。

参考汪卫平等学者的研究,相较于父辈的教育程度或就读学校层次,本文将出身农村或小城镇的学生的流动分为长距离流动(双一流高校本科生或研究生,即所谓重点高校学生)以及短距离流动(专科或普通本科高校学生)[29],考察不同的流动距离对大学生“小镇做题家”心态生成的影响机制。

二、研究方法与资料收集

考虑到本研究的研究对象涉及一些在大学遇到各类困境的大学生,访谈涉及的许多信息十分私密,线下接触到这些访谈对象并能使其愿意接受笔者的访谈难度较大,因此本研究采取线下访谈与线上访谈相结合的方式。

线上主要通过三种方式:第一,通过浏览“985废物引进计划”、“我们是小镇做题家”以及“来自农村的大学生们”等豆瓣小组中发布的帖子,选择相关访谈对象,通过豆邮帖子向发布者发出访谈邀约;第二,通过在豆瓣小组内发布帖子,请潜在研究对象在帖子里留言评论分享自己的学习经历或豆邮,笔者通过留言评论以及收到的豆邮进行访谈邀约;第三,在访谈过程中请线上受访者介绍其高中或大学同学作为访谈对象。

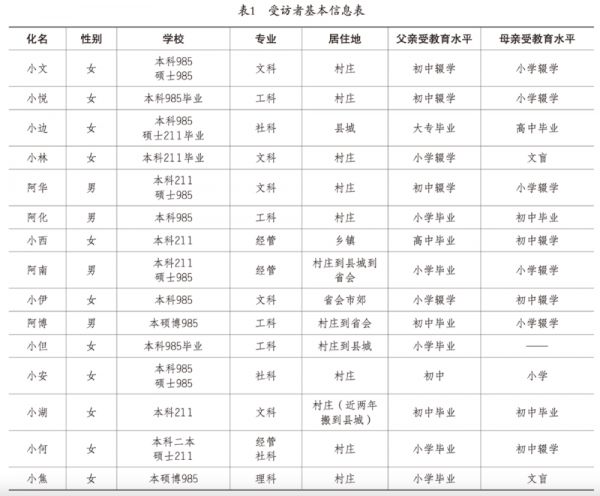

2021年11月至2022年3月,笔者访谈了15位重点大学在读或已毕业学生(见表1)。除对重点大学学生进行半结构式访谈之外,笔者于2022年11月赴武汉某二本院校进行了为期十天的专题调研,采取半结构式访谈方法对若干学生进行了深度访谈。

在访谈之外,笔者还采取自传社会学的研究方法。自传社会学作为一种研究方法,目前已经被用于研究通过教育向上流动的社会底层子弟[30]。在对被访者进行半结构式访谈的基础上,邀请愿意撰写自传的受访者在访谈后撰写一篇自传。将访谈内容与自传内容进行综合分析,相互比较与相互印证,从自传中抽取与访谈相关的详细内容进行分析,对自传中提到但访谈中未能关注到的一些内容进行分析选用,有效补充了没有问及或捕捉到的关键信息。

此外,考虑到“小镇做题家”这一概念诞生于社交平台“豆瓣小组”,在网络时代,许多大学生习惯于在网络上使用匿名身份讲述自己的故事与困境,本研究借鉴已有关于“小镇做题家”等问题的研究方法,在半结构式访谈之外,采取网络民族志的方法进一步对一些农村大学生在网络上发布的讲述自己成长故事与困境的帖子进行民族志研究。

三、小镇做题家的类型分析

1. “小镇做题家”也是有档次的

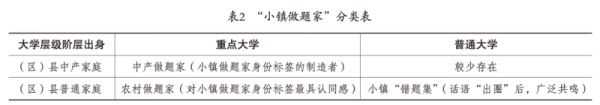

“小镇做题家也是有档次的,我连小镇做题家都算不上,只是一个农村做题家。”访谈中,来自某985高校的阿华这样和笔者悲叹道。受阿华这句话的启发,基于进一步的访谈与网络民族志观察,笔者从就读大学类型以及阶层出身两个维度对“小镇做题家”进行分类。

将大学类型简要划分为两个层次,重点大学,即“211”“985”高校或“双一流”大学;普通大学,即普通本科及大专院校。将阶层出身简要操作为两个层次。

第一,(区)县中产家庭,这类家庭父母一般为县域内体制精英,即我们通常所说的“公教文卫”等单位工作人员,此外还包括县域草根老板阶层以及职场白领群体,在产业相对不发达的普通(区)县域,这类群体较少。

第二,县域普通家庭出身,这类家庭主要包括城镇普通务工家庭以及农民(工)家庭,大部分家庭有至少一代人生活在农村。在这类家庭中,相当一部分学生亦有农村生活经历,在求学过程中经历乡城迁移。基于这两个维度,可得到一个2*2的列联表,从而将“小镇做题家”划分为四类群体(见表2)。

第一类,就读于重点大学,来自(区)县中产家庭的“中产做题家”。通过访谈与深入的网络民族志观察,笔者发现,这类群体占“小镇做题家”极少数一部分,但他们却是这一身份标签的主要制造者与最先一批的传播者。

第二类,就读于重点大学,出身于县域普通家庭,即使部分人缺乏农村生活经历,但从其家庭整体来看,具有很强的“乡土性”,可将这一群体概括为“农村做题家”。这一群体对“小镇做题家”身份标签最具认同感,在社交媒体上分享了大量个人的经历与情感体验。

第三类,就读于普通大学,出身于(区)县中产家庭,自称“小镇做题家”的大学生,这一类人很少存在,本文不进行专门讨论。

第四类,就读于普通大学,出身于县域普通家庭,在“小镇做题家”话语“出圈”后,产生广泛共鸣,把自己也视为“小镇做题家”,同时又经常自嘲为“小镇错题集”,以这两种相似又矛盾的心态参与到社交媒体的讨论中,并以这两个标签来审视自己的成长历程与现实困境。

本研究将重点关注第一、第二类“小镇做题家”的特征及其生成机制,第三、第四类不在本文讨论范围之内。此外,对成长过程中有城乡、阶层流动经历的群体,笔者在此不做单独分类,在具体的分析中进行讨论。

2. 中产做题家:无病呻吟还是真实困境?

笔者在“小镇做题家”这一概念的诞生地—“985废物引进计划”豆瓣小组中检索相关帖子、寻找访谈对象时,查找到了在该小组成立之初即进入该小组的受访者小边的帖子,小边基于自己的观察,在该帖子开篇对“小镇做题家”这一概念的产生及其含义进行了总结:

这个词首先是出现在“985废物引进计划”这个小组的。有人在“985废物引进计划”这个小组里发帖讨论:“985”学生陷入困境的绝大多数都是小镇做题家。......“迫于压力与管教”获得高分,也有了一些优越感;但进入大学以后,发现自己“社会化程度低,人性展开弱”,而小镇青年的父母普遍“难以理解孩子的心理问题”,所以没有较强情绪转化能力的这部分人便“逐渐堕落”“处处碰壁”了。

小边本人来自中部某市,父母分别为国企中层干部、高中教师(以前是记者),本科考入东部沿海某“985”高校。在这篇帖子中,她进一步概括了像她一样来自(区)县中产阶层的“小镇做题家”的典型特征:

小镇做题家......走的是一条怎样的路?也许,是这样的:始于“投资品”、成为“工具人”、沦为“失败者”。......(他们)是父母这辈子最大的一笔投资,也是最寄予希望的投资......作为“投资品”是什么体验?我想,“工具人”是最好的回答。......作为工具人,他们的价值感、能力感和“分数”捆绑在一起,脆弱而单一,可以说,他们几近没有“自我”。

在小边的帖子中,“压力与管教”“投资品”“工具人”“没有自我”是非常重要的关键词。在笔者对普通家庭出身大学生的访谈以及他们的自传中,这些词极少出现。相反地,在他们的叙述中,首先,大多数父母在学习上对他们是缺少具体的“管教”的,也并未长期施以外在压力,在父母眼中,他们之所以成绩好,是因为他们自身是“读书的料”,在学习上很主动、很努力、很“懂事”,而非依靠父母的“压力与管教”(不过,在回溯性访谈中也可以发现,中下层父母会通过各种方法让子女感知其阶层处境与向上流动的重要性,在使子女更“懂事”的同时也可能会造成沉重的心理负担)。

其次,中下层父母不是在把子女作为“工具”,而是把自己作为“工具”,压榨自己,尽全力为子女的学习生活提供保障。也不是在“投资”子女,而是希望子女通过读书改变命运,不要再重复上一代人的生活。最后,普通家庭出身的大学生很少将“自我”的缺失与家庭教养联系起来,而是将其归因于自身“只知道学习”。

基于网络民族志观察与访谈,笔者发现,这样一群来自县域中产家庭的精英大学生亦有自身的现实困境:围绕应试教育的家庭高压式教养,长期唯分数论的高压式学习,社会化的不充分与过度的个体化,学习目标与人生价值意义的缺失,亲子关系的紧张与社会交往的匮乏;存在或多或少的心理健康问题。

虽然出身于县域中产、应试成绩优异,但在进入精英大学后,与更高阶层、综合素质更高的同学之间的比较使他们产生焦虑与失衡感。其家庭在县域内的经济资本、文化资本与社会资本相对丰厚,但在场域变换后,在参照群体变化后,优势反而成为劣势。

正是这种“不上不下”的境况,使得县域“中产做题家”在进入重点大学,脱离了家庭严厉的管教与沉重的压抑感而获得“自由”后,却又呈现出“悬浮”的学习生活状态,可能一直在像自己所设想的那样过着“自由玩乐”的生活,同时也在尽力参加各类活动、竞赛,并对学业成就也有所要求。但一直在“振动”,却始终不知道自己到了大学究竟想要什么,对什么感兴趣,自己是一个什么样的人,该往哪个方向飞。

正如小边在访谈中所说,因为她在初高中阶段“已经厌恶了学习,却又不得不学习”。但是在大学期间又一直比较迷茫,觉得“自己什么都不会,在成绩之外一无是处”。所谓的放飞自我就是“颠倒作息,打网游”等,情绪状态一直比较差。正是在这些现实困境下,这一群体将自己视为“985废物”,认为自己只不过是个“小镇做题家”而已,是“投资品”,是“工具人”,最后沦为“失败者”。

3. 农村做题家:场域转换下的撕裂感

对来自普通务工家庭特别是农民工家庭的重点大学生而言,“小镇做题家”这个词汇高度概括了他们的生存样态。在进入大学前,“苦学”是这群大学生的价值信念、行动支撑乃至道德义务。“其他什么都不懂,只知道刻苦学习”的态度是他们能够在家庭资源稀缺,对自己读书支持有限的情况下,在进入竞争压力十分大的高中还能保持优异成绩的重要原因。

他们关于“要刻苦努力学习”的认知不是来源于父母的管束与不停的教导,而是来自自己切身的感知与内在的动力。这种切身的感知来自对父母的辛劳工作、家庭经济状况的了解,来自“生存内疚”感[31],来自父母很少言说的厚重的爱与无限的期望(当然,这种厚重无言的爱与期望亦可能会造成长久的心理压迫感),来自自己要把握自己命运的强烈渴望。努力学习成为一种“道德义务”,衍变为这些学生的“道德情感”。“吃得苦中苦,方为人上人”既是一种信念,也成为一种习性。

虽然妈妈在学习上不怎么管我,但我能感受到她对我的期望,我能感受到妈妈因为自己没机会读书,她把希望寄托在我身上。她会在别人面前夸我,说我学习很好。因为我们家经济条件一直不太好,家庭情况也比较复杂,妈妈她们在村里可能一直不怎么能抬得起头。但在我考上“211”,后来又考研去了“985”高校后,我能感受到妈妈在别人面前越来越自信了。(阿华,访谈内容)

高中我们班上很多人都是走读生,家住的离学校都不远,我心底里的羡慕是怎么都抹不去的。羡慕他们可以继续和家人住在一起,羡慕他们可以骑车上下学,羡慕他们成绩下滑就可以请家教来家里辅导。这些条件是我所没有的,也是我家负担不了的。......第一次月考我就在班级排名中游......然后我加倍用功,一天只睡4小时,吃饭、走路、上厕所永远在看书、背书。(小西,自传文本)

然而,从中学到大学、从乡镇到县城再到大城市的阶层旅行之路上,曾经的终点变成了人生新的起点,场域的转换带来了个体身份体验的变化,不同场域里不同的“资本”发挥着不同的作用,“游戏”规则与“游戏”策略发生了改变,曾经所谓“考上大学就轻松了”的允诺被戳破。

对这群学生而言,这是一条从边缘的中心到中心的边缘的阶层旅行之路。大学评价标准的多元化与主观性让“苦学”在一定程度上失去了方向与意义,重点大学多元化、符号化、内卷化的教育竞争让普通家庭大学生倍感挫折。他们发现,大学里“人与人之间的差距居然可以那么大”(小西,访谈内容),“进入了大学成绩虽然不再那么重要,但是在自己专业课挂科的同时,来自城市、天天打游戏的同学在学生活动、社会交往方面样样都很优秀,成绩排名前列,拿国奖以及其他各类奖项。(阿化,访谈内容)”

在高中阶段,读书是唯一的目标,在高强度的学习压力与单调的学习生活之中,自我处于一种混沌的状态,对自我、对家庭、对阶层、对身份、对这个社会没有清晰的认知,进入重点大学后,这些种种都以势不可当的速度涌入了这群人的生活,冲击他们的认知。农村大学生在自我探寻、社会交往、综合素质提升、发展规划视野等方面面临着诸多劣势。种种困境叠加到一起,让他们产生了人生的迷茫感与虚无感。

大学之前我是一个没心没肺的人,那时候我对未来充满想象,读高中的时候上课我有时候会幻想未来、会浮想联翩,会对未来有无限憧憬。但是进入大学之后我感到了现实的压力,开始思考自己是谁,自己身上所背负的东西,思考为什么自己变成了这个样子,自己未来能做什么工作,怎样挣钱负担家庭,改善家庭的经济条件。

我越寻找自己,越痛苦,一年比一年痛苦。以前的同学见到我都说我性格发生了十分大的转变,以前特别“跳”,十分乐观活泼,现在越来越自闭、焦虑、内向甚至抑郁。上了大学之后我觉得一切都变难了。(小悦,访谈内容)

大学之前,我几乎一直是班里最优秀的学生。好成绩是我尊严的唯一来源......我擅长的是死读书,但是在这样顶尖的大学,我这点死读书的功夫远远不足以支撑我名列前茅。就这样,我悲哀地发现,我出身寒微,成绩平平,见识短浅,眼界狭窄,头脑空空,又矮、又胖、又土,处处都不如人。

随之而来的,是更深的自卑,再加上自我怀疑、自我厌恶、焦虑等种种负面情绪。......我越是渴望成功,越是害怕失败,越是焦虑和拖延。“比你优秀的人比你还努力”这句话近年来很流行,我还要说,比你优秀的人不仅比你努力,人家还可能比你快乐。(小文,自传文本)

这正如《寒门子弟上大学》一书作者所言:“大学并不是一个机会无限的自由之地,反而是一片荆棘丛,其中随处遭遇的,不是反复体验到的新的社会和经济枷锁,就是不断被打醒——原来,从他们来自的世界,到这个他们无法完全融入的新世界,其间从来都横亘着巨大的鸿沟。

除却这些社会和文化的差异,他们还必须面对一个惨淡的现实,在财大气粗的制度环境下过着两兜空空的生活,同时还要承受家里亲友穷困所导致的无尽困境”[32]。在种种现实困境下,“小镇做题家”身份标签的出现迅速引发他们的共鸣,激起这一群体共同的情感体验,凸显出他们的身份建构与认同困境。

四、小镇做题家的生成机制:家庭教养模式与流动距离

1. 现实困境与“归因谬误”

在重点大学遭遇种种困境的县域大学生为自己的困境寻找归因时发明了“小镇做题家”这一话语与身份标签,将自己的困境主要归因于出身,有其一定的道理,但是这一简单归因未能将他们困境产生的深层次根源揭示出来,反而在一定程度上出现“归因谬误”,经由互联网这一情感机器中介,进一步强化自己的负面情感体验。

通过对出身于县域中产与中下层家庭的重点大学学生的深度访谈,将两类“小镇做题家”与成功适应大学生活、走出困境的其他大学生进行比较分析,本文提出“家庭教养模式—阶层流动距离”分析框架,以揭示重点大学两类“小镇做题家”的生成机制。

对于县域“中产做题家”来说,以应试为目标的严苛家庭教养导致了他们的社会化成长问题,进入重点大学后在遭遇诸多困境的情况下,这一群体在心态上放大了“短流动距离”对其困境的影响力,从而在一定程度上错误地将其困境集中归因到阶层出身上。

而对部分县域普通家庭出身的大学生来说,长距离流动进一步强化了其家庭内部的情感隔膜,进而使得进入重点大学的他们在新的场域中产生“双重异乡人”困境,这便是为何“小镇做题家”身份标签一诞生就引发这群大学生的深度共鸣。

2. 家庭教养模式的“二律背反”

对县域“中产做题家”而言,其优异的成绩很大程度来源于父母数十年如一日的、以应试教育为目标的“精细化培养”与严苛的管教。特别是县域体制内精英家庭,其家庭经济资本、文化资本与社会资本相对丰裕,能够有较为充足的时间、精力投入子女的教育当中。

一般而言,这些体制内精英亦是县域内部的文化精英,有能力在子女学业以及成长规划等方面作出指导。家庭教养之外,在家校关系经营方面,在县域这个“关系社会”当中,体制内精英形成一个半熟人社会网络,能够通过体制内的“弱关系”将关系资源有效动员起来,与子女的老师经营好关系,共同对子女施加影响。在课外补习培训方面,家庭也有较为充足的物质资源支持其参加各类培训。

也就是说,对县域中产家庭而言,其家庭为子女高考的成功提供了极大的助益,以应试教育成功为目标的严苛的家庭教养在助力子女取得巨大的学业成就时,也可能对子女的成长发展产生严重的负面影响:

长期以来对“分数”的过度看重,围绕“分数”而展开的家庭教养与亲子互动可能会造成子女综合能力相对不足,成长环境过于封闭,人际交往匮乏,社交能力不足,进而可能造成部分学生虽然成绩优异,但是学习目标与人生价值意义感却是缺失的。严苛的家庭教养还可能导致亲子关系的紧张,在亲子互动中部分学生心理压抑感不断郁积。父母对子女成长规划的指导一旦变成过度的强力干预,还会导致部分学生成长主体性与自主性缺失,对自己人生发展规划视野与能力有限。

进入大学后,在面对更加多元化的大学生活时,在与来自全国各地、不乏大城市中上层家庭同学的相处过程中,部分学生在对比中很容易感受到自己与这些学生之间的差异,这种差异可能体现在诸多方面。

例如,在亲子关系方面、在家庭各类资本与对子女的支持方面、在综合素质方面、在社会交往能力方面、在大学专业学习成绩方面、在自我成长规划方面。与家庭出身更好、各方面都很优秀的同学相比之下,部分学生很容易心态失衡,从而将自己视为“出身于小城镇,埋头苦读,擅长应试,高考进入一流高校,但缺乏一定视野和社会资源的‘贫寒’学子”。然而,所谓“贫寒”,是选择更高层次的“参照群体”而比较出来的。

当这些学生抱持着“以分数论英雄”的价值观、高考成绩优异带来的巨大“成就感”进入大学后,在多元评价体系的冲击下可能会产生巨大的挫败感,进而试图为自己的挫败寻找归因。在选择家庭出身更好、综合能力更强、来自大都会的同学作为“参照群体”时,其很容易选择“出身”作为解释原因,用“阶层出身”来说明自己为何视野和社会资源有限,为何只会埋头苦读,只擅长应试。

然而,事实上,相比来自普通家庭的“小镇做题家”,他们的向上流动是一种相对短距离的流动。阶层出身对于他们在大学遭遇困境的确产生了影响,但这是由于阶层出身影响了他们的家庭教养模式。正是因为其父母以应试教育为主导的、严苛的家庭教养造成了他们在进入重点大学后产生强烈的不适应感,从而在对比中将自己视为“小镇做题家”。严苛的家庭教育带来了应试的成功,却也可能造成人生的失败,形成了家庭教养的“二律背反”。

相比于普通家庭出身的“小镇做题家”,这部分学生数量较少。因为对大多数中产阶层家庭而言,其相对丰裕的家庭资本、父母在家庭教养上相对较高的能力以及相应的反思能力,能够使得他们在子女教养过程中尽力让子女朝着“成人成才,争先培优”的综合性教养目标发展,并在其进入大学后尽全力提供各类支持。而普通家庭出身的“农村做题家”,其阶层出身以及长距离流动引发了他们的“双重异乡人”身份困境,这是他们“小镇做题家”心态的生成机制。

3. 长距离流动与“双重异乡人”困境

对进入重点大学的中下层大学生而言,进入大学这个完全不同的场域后,中学阶段在成绩导向之下被掩盖的阶层——身份差异凸显出来,从“边缘”一下子跃升到“中心”,在某种程度上让这些农村大学生跳过了阶层流动的常规路径,也失去了帕金所说的“社会文化缓冲带”。

在重点大学多元化、符号化乃至内卷化的竞争体系中,因经济条件、生活习惯、视野认知、综合能力等方面存在的差距而造成的学业困难、发展受限、社交受阻以及心理压力,是很多中下层大学生都会面临的问题,他们在大学中处于最为劣势的地位,资源与能力方面的不足令他们难以适应大学“内卷游戏”,但也无力改变、难以跳脱出这样的游戏规则,从而被迫“卷入”其中,可又“卷”不过别人。在这种竞争体系下,精英大学生“个体化”的趋势更加明显,共同体的缺失导致这些大学生无法通过同辈群体的支持与互助体系来应对困境。

除此之外,对他们影响更大的是一种“不够资格”的困窘心态。例如,喜欢旅游的小文,当母亲得知其外出旅游时,在电话中对她脱口而出:“像我们这样的家庭哪配旅游”(小文,访谈内容)。“不够资格”成为时常萦绕在他们脑海中的四个字:

当有出国游学或留学的机会时,他们会觉得自己没有资格去进行这种家庭经济条件无法承担的选择;当同学朋友外出旅游、参加各类活动时,他们会觉得自己没有资格花费那么多钱去;当同学花费大量时间与金钱培养某个业余爱好时,他们会觉得自己没有资格去培养这种爱好......

在大学生活场域中,这种“不够资格”的心态以及种种现实压力造成了部分大学生的“异乡人”困境。他们经过艰难的长距离流动成功进入精英大学场域,但他们的习性/生存心态却与之难以调适,他们成为“天堂里的陌生(异乡)人”[33]。

一般意义上的“异乡人”只是针对其“流入地”来说是“异乡人”,“异乡人”总有故乡,这个故乡或是其可抽身退回的实存空间,或是其精神寄托意义上的故乡。但是,对部分大学生而言,在向上流动过程中,在接受更高层次的教育过程中,在进入中产阶级生活场域中,在接触更具现代性的文化与价值观念过程中,他们与家人在思想观念、生活方式、消费观念等方面逐步产生了区隔。

还有一些大学生或受性别平等观念的影响、或因原生家庭内部关系的不和谐、或因为父母在其成长过程中长期在外务工等因素而与父母产生情感隔膜,乃至对原生家庭产生怨恨感。这使他们陷入了一种“痛苦的”社会边缘状态,一种与他们的出身阶级和目的阶级都相去甚远的“双重隔离”状态[34]。

此外,这群普通家庭出身的大学生,在其长距离流动过程中,部分人是十分“孤独”的,或因为物理距离的增加,或因为人生路径的不同,当自己还在读书时,那些曾经的同伴开始外出务工、结婚生子,这使得曾经的玩伴之间也产生了心理距离,他们在“苦学”的过程中逐渐与身边的同辈群体渐行渐远。

也就是说,对这些大学生而言,无论是在“故乡”还是在“他乡”都陷入孤零零的“个体”状态,这种孤独的状态使得他们在网络社群中发现“小镇做题家”这一标签时,迅速产生极为强烈的情感共鸣,激起他们在社群中分享自身经历、遭遇的困境,宣泄负面情感体验,引发他人共鸣的欲望。

网络社群将这群在现实世界中处于边缘地位的大学生联结到一起,通过彼此的分享找到了“共同体”,但是,这一共同体承担更多的是情感宣泄的功能。虽然这群“小镇做题家”将自己的困境归因于“阶层出身”某种程度上并不存在“归因谬误”,但正确的归因也可能使得个体在认清结构性困境的同时产生行动者困境,在互联网情感机器的中介下,沉溺于负面情感宣泄,从而消解个体“逆天改命”的能动性。

五、小结与讨论

从总体上来看,“小镇做题家”在重点大学中是一个较为边缘的群体,其占比数量也较少,之所以引发公众的广泛关注,一是互联网作为“情感机器”将个体的情感体验汇聚起来,网络媒介的传播与催化效应使其引爆舆论;二是这一身份标签击中了我们这个时代的敏感点——阶层是否在固化、寒门还否能出贵子?

因此,这一标签是少数陷入困境的精英大学生的心态呈现与放大,但其背后也反映出身于普通家庭、成功实现长距离流动的重点高校学生的现实困境。通过对重点大学“小镇做题家”的分类,并对其不同的“生成机制”进行深入分析,本研究为高校学生工作如何开展提供了一定的启发意义。

在高校学生工作中,可以针对不同类型的学生采取不同的教育与引导措施。高校可对大一新生有针对性地开展新生适应相关培训,帮助学生了解大学的多元化培养导向,引导学生走出“应试思维”。高校可通过组织新老生一对一互助、设立班主任、加强班团集体建设等方式促进学生之间、师生之间的交流,营造共同体氛围。

此外,高校可在思政教育、通识教育课程中加入相关课程,促进大学生对亲密关系、自我成长的理解。针对来自中下层家庭的学生,高校学生工作不仅要从经济资助上给予支持,还可以构建“学校行政部门——心理健康部门——辅导员与班主任”的联动支持体系,对高校贫困生库在册人员以及其他一些困境学生给予更多的关爱与心理支持。

[基金项目:本文系国家社会科学基金青年项目“新时代农民家庭代际合作育儿模式研究”(项目编号:21CSH030)的阶段性成果]

参考文献:

[1][5][9]代玉启,李济沅“.小镇做题家”现象的透视与解析[J].中国青年研究,2021(7):89-95.

[2][6][10]李沁柯,夏柱智.破碎的自我:“小镇做题家”的身份建构困境[J].中国青年研究,2021(7):81-88+95.

[3][7][11]张茜,刘庆帅.不平等的“贵子”:基于网络民族志的“小镇做题家”就读体验研究[J].中国青年研究,2021(6):69-76+68.

[4]李秀玫,付宇,侯劭勋“.小镇做题家”的群体性焦虑及其来源[J].当代青年研究,2022,(1):90-96.

[8][12]邓希泉,林静.社会区隔与利益固化藩篱:“小镇做题家”现象的社会主因[J].北京青年研究,2023,32(1):24-36.

[13]章文宜,骆正林.社会文化变迁下青年流行话语的建构与传播—基于“小镇做题家”的文本分析与出圈逻辑研究[J].学习与实践,2023,(2):123-132.

[14]蔡骐,尹金凤.网络群体类别化标签的话语建构研究[J].江淮论坛,2022(3):148-153.

[15]林辰“.失败展览”:小镇做题家网络空间新型社交模式探究[J].新媒体研究,2021,7(20):82-85.

[16]周群英,贾丁华.家庭教养方式研究综述及反思[J].社会治理,2022(6):28-34.

[17]田丰,静永超.工之子恒为工?—中国城市社会流动与家庭教养方式的阶层分化[J].社会学研究,2018,33(6):83-101+243-244.

[18]田丰.阶层教养方式述评:拉鲁框架与中国社会[J].社会发展研究,2019,6(1):225-241+246.

[19]刘浩.中国家庭教养实践与阶层分化研究[J].北京社会科学,2019(8):62-75.

[20]朱安新,曹蕊.当前中国家庭的亲子关系:城乡和阶层差异模式[J].贵州社会科学,2019(7):75-86. [21]雷望红.中国城乡母职形象何以分化—“教育家庭化”中的城市“虎妈”与农村“猫妈”[J].探索与争鸣,2020(10):148-156+160.

[22]李珊珊,文军“.密集型育儿”:当代家庭教养方式的转型实践及其反思[J].国家教育行政学院学报,2021,(3):48-57.

[23][27][34] Friedman S. Habitus Clivé and the Emotional Imprint of Social Mobility[J]. The Sociological Review,2016,64(1):129-147.

[24]Lawler S. Getting Out and getting away:Women’s Narratives of Class Mobility[J]. Feminist Review,1999,63(1):3-24.

[25]Reay D. Habitus and the Psychosocial:Bourdieu with Feelings[J]. Cambridge Journal of Education,2015,45(1):9-23.

[26]李路路,等.当代中国的代际流动模式及其变迁[J].中国社会科学,2015(5):40-58+204.

[28]Friedman S. Cultural Omnivores or Culturally Homeless? Exploring the Shifting Cultural Identities of the Upwardly Mobile[J]. Poetics,2012,40(5):467-489.

[29]汪卫平,等. 向上流动的心理代价:农村大学生的情感体验研究[J]. 重庆高教研究,2020,8(3):25-37.

[30]程猛 .“读书的料”及其文化生产:当代农家子弟成长叙事研究[M]. 北京:中国社会科学出版社,2018.

[31]Walkerdine V,Lucey H,Melody J. Growing up Girl:Psychosocial Explorations of Gender and Class[M]. London:Palgrave,2001.

[32]杰克 . 寒门子弟上大学:美国精英大学何以背弃贫困学生[M]. 田雷,孙竞超,译 . 北京:生活·读书·新知三联书店,2021.

[33]Reay D,Crozier G,Clayton J. Strangers in Paradise? Working-class Students in Elite Universities[J]. Sociology,2009,43(6):1103-1121.

本文来自微信公众号:中国青年研究 (ID:china-youth-study),作者:周新成(武汉大学社会学院博士研究生)

相关推荐

“小镇做题家”如何形成?

“小镇做题家”如何破局跃迁?

“小镇做题家”,开始返乡

小镇做题家财富自由四大行业,已全部没落?

科举时代的“小镇做题家”,逆袭概率有多大?

小镇做题家,读博要慎重

ChatGPT4.0发布:做题家的末日,出题家的春天

鸡娃的90后中产,最怕养出“城市做题家”

大学专业不理想,两位小镇做题家的“先婚后爱”

面对下沉市场,如何搞活小镇咖啡店?

网址: “小镇做题家”如何形成? http://m.xishuta.com/newsview96160.html