反全球化愈演愈烈,中国制造业如何“逆风翻盘”?

近日,美国白宫国家经济委员会主任拉里·库德洛,公开呼吁美国企业撤离中国,并表示,疫情后期,将会采取措施改变美国对中国过度依赖的关系。不过,路透社最新的调查显示,大多数在华美企并没有因为疫情产生撤离中国的计划。包括苹果在内的一些企业都表示,它们在中国以外找不到能满足需求的生产地。由此可看出中国在全球供应链中的不可取代的位置。那么,中国是如何进入全球产业链的?疫情之下,反全球化呼声此起彼伏,全球供应链又会发生哪些变化?我们又该如何面对这些不确定的变化?

本文来自微信公众号:瞭望智库(ID:zhczyj),作者:何帆(上海交通大学安泰经济与管理学院教授),原文标题:《美国唆使企业撤离中国,反全球化愈演愈烈!中国制造业就要被逆转?事实是…》,头图来源:《美国工厂》

中国是怎么上船的?

2018年时,中美的贸易摩擦备受世界关注。为什么美国就是“搞不定”中国呢?这是因为,美国在挑起贸易摩擦的时候,它想象中的对手是中国,结果却遇到了一个比中国更为强大的对手——全球供应链。

什么是全球供应链?其实就是全球的生产、流通和消费已经连接在一起,形成了一个全球分工体系,形成了一个全球市场。这个链条不仅连成了一体,还越拉越长,把生产的各个环节都串在一起,“你中有我,我中有你”,形成了一个“命运共同体”。全球供应链不会被贸易摩擦打断的真正原因是,大家都已经上船了,都坐在一艘巨轮上。

那么,中国是怎么坐上这艘船的?这就要回顾一下全球供应链的起源。导致全球供应链出现的主要原因有三个。

第一个是互联网技术的出现。

互联网技术的出现带来了全球分工的新形态,也就是说,这才有了船。《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼写过一本书叫《世界是平的》,里面写到,互联网技术带来的一系列变化就像是一个推土机方阵,上来就把这个世界推平了。无论你身在哪里,是大企业还是小企业,只要能搭上全球化这趟列车,就能在全世界的舞台上展示风采。

用经济学的术语来说,原来的贸易是产业间的贸易,最典型的例子就是中国生产鞋子,美国生产飞机,我们用鞋子去换人家的飞机。后来的贸易变成了产业内的贸易,也就是说,不管是鞋子还是飞机,在生产的过程中都会有劳动力密集型的环节,这些生产环节就可以被外包到像中国这样劳动力相对便宜的国家,这样一来,中国参与国际分工的机会就变得无穷无尽。只要先给一块垫脚的砖头,让我们能够站稳脚跟,我们就会迅速地向产业链的两端扩张。于是,中国很快就变成了“世界工厂”。

第二个是地缘政治因素。

当时,柏林墙倒塌,冷战结束,美苏两大阵营的对抗不再存在,美国对中国的态度是以拉拢为主。船来了还不行,还得有人给你一张船票,这是一种“邀请的发展”。最典型的“邀请的发展”是冷战时期的“亚洲四小龙”,也就是韩国、新加坡和中国的台湾地区、香港地区。“亚洲四小龙”为什么在那个时期能够发展得最快呢?一个原因是美国给它们发了邀请券。美国的市场是全世界最大的,要是美国邀请你去他们那里卖东西,你当然更容易发财。“亚洲四小龙”的确很勤奋、很努力,但没有这张入场券,恐怕再努力也没用。当然,话又说回来,接到了邀请券就一定能发展吗?不一定,当时,菲律宾手上也有这样一张邀请券,可是菲律宾就没有发展起来。

那么有没有没收到邀请券,但一样实现了经济发展的国家呢?似乎很难找到。中东有些国家挖到了油田,一下子发财了。可是,我们能说它们实现了经济现代化吗?恐怕不好这么说。毕竟,不是每个人家里都有矿,要是家里没矿,又想发展,第一桶金很可能是要在海外市场赚到的,这就是美国市场对发展中国家的重要性。你能出口什么到美国不重要,美国从你这里进口什么、进口多少才重要。

中国的情况更特殊,不仅仅想获得进入美国市场的邀请券,还想要登上全球经济这艘巨轮的船票。而国际政治的现实是,在当时的情况下,中国想要上船,是绕不过美国这一关的。中国经济增长速度最快的时候就是加入WTO之后那几年,而在入世谈判的时候,中国谈得最为辛苦、付出代价最大的也莫过于跟美国的谈判。

第三个是美国制造业的空心化。

上了船,并不意味着就能实现经济腾飞,毕竟,能够上船的乘客很多,有的坐一等舱,有的坐二等舱,有的只能到甲板下面坐三等舱。美国制造业的空心化意味着把自己的船舱让了出来,中国有了升舱的机会。

细说起来,美国制造业空心化的趋势始于20世纪80年代经济自由主义的兴起。经济自由主义思潮影响了西方国家的经济政策,所以在英国有撒切尔主义,在美国有里根革命。这种思潮也给企业的管理带来了冲击,经济自由主义告诉企业家们,企业的目标就是让股东利益最大化。可是,员工的利益、供应商的利益、消费者的利益、社区的利益呢?对不起,那都得靠边站了。

这其实是在用做金融的思路做企业——如果想让股东利益最大化,制造业企业就得剥离“非核心资产”。说白了,就是把能卖的都卖掉,把能外包的都外包,这样一来企业就变得“轻资产”了。同样还是赚这么多钱,但用的资产少了,财务报表就好看多了,公司的股票价格就会涨,股东们当然高兴了。

举个例子,当年被商界奉为神明的通用电气(GE)CEO杰克·韦尔奇就是这么干的。从1981年到2001年,韦尔奇担任GE的CEO,一方面出售跟制造业相关的业务——小型家电、半导体、移动通信等都卖了,另一方面积极收购金融公司。事实上,韦尔奇已经把GE变身为一家金融企业了。当时,大家都说韦尔奇是个传奇,后来才醒悟过来:伟创力、捷普、台积电、广达、富士康,都是在这个时候兴起的。

这样做的结果就是,美国的制造业外流了。1960年,美国的制造业达到巅峰,29%的美国就业者受雇于制造业,如今只雇用了10%的美国就业者。最重要的是,制造业空心化损害了美国的技术创新。一个国家的真正实力来自其创新能力,而创新是在实践中踩出来的一条路。

大部分创新都跟生产有关。从创新到生产,大概要经历实验室研发、原型机、小规模量产和大规模量产4个步骤。实验室研发是把道理想清楚,原型机是把想清楚的道理变成一个看得见的实物,小规模量产是测试一下这东西能不能被造出来,大规模量产才是要见真章,要经受市场的考验。由于美国的大企业热衷于剥离自己的核心资产、兼并收购别人的资产,天天玩“乾坤大挪移”的游戏,最后,虽然美国企业在研发方面还有优势,但缺乏了制造商,美国的发明创新很难在本国实现大规模量产。

美国自己的失策导致制造业流出美国,而中国借着这个机会,实现了制造业的升级。

全球竞争力

了解了全球供应链如何生成后,中国所处的地位如何?

我们知道,有的行业技术水平高,有的行业技术水平低,比如,造飞机的肯定比造鞋子的技术水平更高。但手机和手表,飞机和火箭,谁的技术水平更高?衡量不同行业的技术水平,其实是个很复杂的问题。如果我们没有办法找到直接的答案,那么可以通过迂回的方法,找到“代理变量”。

哈佛大学有三位经济学家,分别是豪斯曼、黄和罗德里克,他们提出:能不能用收入水平作为产品技术水平的代理变量?

虽然很难说清楚产品的技术水平,但我们比较容易看出来哪个国家更先进,用人均GDP就可以猜得八九不离十。我们旅游时在大街上走一走,大体就能判断出来这个国家或城市的人均GDP水平。比如,马来西亚的人均GDP比泰国略高,而班加罗尔的人均GDP不如成都。

受到这种思路的启发,三人提出:高收入国家倾向于出口技术含量更高的产品,所以如果一种产品的世界出口份额更多是由高收入国家贡献的,那就有理由认为这种产品的技术含量更高。必须说明的是,这种方法并非十全十美,对于单个产品而言,或者只做两种产品之间的比较,很可能存在偏差。但如果将这种方法用于更多的产品上,那么即使少数产品之间的比较存在偏差,从整体来看,收入水平与产品技术水平的排序也应该是大致相同的。在这种情况下,用收入水平观察产品技术水平就有其合理性,这也是当前学术界广泛应用该方法的主要原因。

我们一共观察了163个样本国家,考察的时间跨度为2000年到2017年。

第一步是用贸易数据和人均GDP数据计算出产品的技术密集度。我们一共考察了5057种产品。然后,我们又将5057种产品按照技术密集度从低到高排序,分为4组。也就是说,排名最低的25%的产品组记为第一类产品,即技术密集度最低的产品。第二类产品是技术水平中下等的,第三类产品是技术水平中上等的,第四类产品是技术密集度最高的。

中国出口的都是哪一类产品呢?如果观察从2000年到2017年中国4类产品的出口占比变化趋势,我们会发现其重要性依次是“三二四一”:第三类产品是当前的出口主力,占中国出口总额的38%;其次是第二类和第四类,目前分别占25%和24%;第一类产品的占比已经很低,仅仅徘徊在10%左右。我们还能看到,第三类和第四类产品在中国出口中的占比提升最明显,每类产品都有8%左右的提升;第二类产品占比相对稳定,2010年以来略有下降;第一类产品占比显著下降,从2000年超过25%的份额下降到10%左右,且这一过程主要发生在2008年金融危机之前。

中国出口的各类产品,在全球市场上各占多大比例呢?第二、第三、第四类产品占比在2000年到2015年间一直稳步提升,2015年之后趋于稳定。这一趋势与中国出口占全球出口的比重变化趋势保持一致。2015年,中国出口占全球出口比重达到历史最高值——13.8%。第一类产品在2000年到2008年间占比有所增加,2008年之后基本保持稳定。这说明,2000年至今,中国出口结构在优化,国际竞争力在增强,同时,这种结构优化并不必然导致低端产品的国际竞争力下降。一个基本的证据是第一类产品在全球市场上的出口占比没有出现显著的下降,而是依然相当稳定。中国低端制造品的出口比例下降早在2008年前后就已经出现,这说明大约在那个时间点,中国就已经初步完成了出口结构的优化。第一类产品在全球市场上已经没有更多的扩张空间了,未来中国第一类产品的出口很可能还会维持在现有的水平。

第二步,我们要看看中国和其他新兴经济体之间的竞争关系。

最近几年,“金砖国家”(BRICS)、“展望国家”(VISTA)等概念相继提出,马来西亚、菲律宾、泰国也被普遍看好。参考这些概念,我们从新兴经济体中选了10个代表性的国家,分别是:南非、墨西哥、巴西、土耳其、泰国、越南、印度、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾,我们称之为“EM10国”(EM是Emerging Market的简称),也就是新兴市场10国。

我们将EM10国的第二类和第三类产品的出口规模加总,然后跟中国同类产品的出口规模进行对比。结果发现,在2005年之前,中国第二类产品的出口规模一直低于EM10国,随后开始增长,并最终超过EM10国的总和;2008年金融危机之后,两者之间的差距越来越大;在2015年之前,EM10国第三类产品的出口规模之和高于中国,但随后被中国超越,中国至今仍处于领先地位。也就是说,中国在第二类和第三类产品的出口上具有规模优势,即使我们把EM10国作为一个整体来考察,它们也很难在可预见的未来替代中国。

那么,中国和发达国家的差距还有多大?

我们也观察了OECD国家在4类产品方面的出口结构。OECD就是经济合作与发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development),是由36个发达国家组成的国际经济组织,加入OECD一般会被认为是加入了发达国家俱乐部。

我们发现,OECD国家的出口结构相当稳定,第三类和第四类产品的出口占比最高,且占比相当,约为37%。第二类和第一类产品的出口占比相对较低,分别在16%和10%左右。当前,中国第一类和第三类产品的出口占比已经与发达国家基本一致,但第二类产品的占比偏高,第四类产品的占比偏低。所以,中国未来的出口结构很可能会出现两个变化:第二类产品出口占比继续下降,降幅为8%~10%;第四类产品出口占比继续上升,上升空间与第二类产品的降幅相当,约为10%。

这就带来一个严峻的挑战。如果比较美、日、德、中四国第四类产品的出口规模,中国第四类产品的出口规模已经与美国和德国相当。这意味着,如果中国想继续提高第四类产品的出口占比,就必然要挤占美、日、德等发达国家的份额。这是一场硬碰硬的角逐,中国制造业出口升级会面临越来越大的阻力。

这提醒我们,国内市场很重要。用高水平的产品跟发达国家抢夺国际市场,这条路会越走越难,但用高水平的产品满足国内需求,对中国制造业来说是一条康庄大道。苟且红利是中国经济中最大的红利。

【注:“苟且红利”由何帆提出,意思是虽然看起来所有人都在做事,但是其中有大量的苟且者。你只要稍微比他们往前一点点,就能享受到的红利。】

我们从宏观的角度分析,得出的结论是:在出口竞争力方面,中国和其他新兴经济体拉开了差距,和发达国家缩小了差距。

“核心节点企业”

从微观的层面看,中国的企业做得怎么样?我们要换一种分析方法,这次要用社会网络分析。

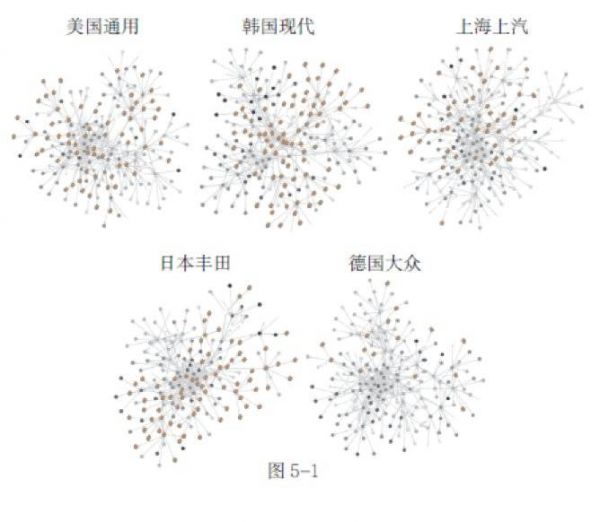

社会网络分析很像是分析我们的朋友圈。我们每个人都是一个节点(node),如果两个人之间有往来,那么这两个节点就通过一条边(edge)相互联系。在我们的分析中,每一个节点就是一家企业,每条边对应的则是它们之间的合同金额。

我们选择了汽车行业,因为它是制造业中集成程度最高的行业之一。我们先选了美国通用、韩国现代、上海上汽、日本丰田和德国大众这5家企业。给定这5家企业,我们又按照合同金额,找到了它们的5个最大的供应商和5个消费者,然后调查这些供应商和消费者,去找5家车企的伙伴的伙伴,以及它们的伙伴的伙伴的伙伴。如此顺藤摸瓜,我们给以上5家汽车企业的每一家都找到了大约200个“小伙伴”。

在下面的图中,你能看到这5家企业的“社交网络”,其中有颜色的点表示本国企业。

从本国企业在供应网络中的占比来看,日本丰田和韩国现代的本国企业占比明显高于通用、上汽和大众。日本丰田的供应网络中本国企业占比为40.33%,韩国现代的供应网络中本国企业占比为37.56%,美国通用为31.19%,上汽为20%左右,而德国大众仅为8%左右。这5家汽车企业都依赖于美国企业,比如现代和丰田的网络中美国企业的占比为20%左右,上汽约为30%,而德国大众高达35%,甚至高于美国通用。或许这可以说明,为什么在欧美贸易摩擦中,欧盟总是及时并主动地选择退让。

值得关注的是,上汽集团的供应网络中,美国企业占比接近30%,显著高于中国企业的占比。这是否说明上汽对美国的依赖程度更强?我们分别对照了上汽在2015年8月21日和2019年8月21日的数据,结果发现,在2015年,上汽供应网络中的中国企业大多分布在中游,而美国企业大多分布在上下游,可谓泾渭分明,几乎没有重叠的地方。但到了2019年,上汽供应网络中的中国企业和美国企业出现了融合和交叉,这说明能够参与上汽供应网络的中国企业,其行业分布更加广泛,参与分工的机会更多了。

如果我们把5家汽车企业的供应网络全放在一起,大致就能模拟出一个汽车行业的供应网络。如果这5家企业的供应网络相互独立,那么合并后的网络应该包含1014个节点。但这5家企业的网络关系中共有504个重复节点,接近一半都是重复节点。剔除重复节点后,汽车行业的供应网络由510个节点组成。

在这个汽车行业的供应网络中,美国企业共123家,韩国94家,日本88家,中国64家,德国只有24家。如果仅看数量,美国在汽车行业的供应网络中依然占据优势。再来看看有没有同时出现在5家车企的供应网络中的企业,结果我们找到了46家。其中,美国企业最多,共17家,接下来依次是日本6家、德国5家、法国4家、韩国和英国各3家,中国只有1家——中国正通汽车服务控股有限公司,主营业务是经销豪华及超豪华品牌汽车。

当然,同时出现在上述5家公司的供应网络中,不能说明一家企业就是最关键的。在社会网络分析中,有一个概念叫中介中心度。中介中心度衡量的是一个节点能够为其他节点提供便捷联络的能力,某个节点的中介中心度越高,说明它在整个网络中能越多地参与其他点之间的联系,该点的重要性也就越大。

我们计算出了中介中心度最高的10家企业,它们依次是:日本丰田、三星电子、起亚汽车、采埃孚、巴斯夫、韩华集团、安飞士、现代汽车、通用汽车、印尼大型综合企业集团。

可以看出,在整个网络中,韩国企业的整体重要性比美国企业还高。有意思的是,大众和上汽并不在这前10名里,它们是初始节点,但不是最重要的节点。最令人遗憾的是,在整个汽车行业的供应网络中,虽然中国有64家企业,但没有一家出现在这前10名中。

从宏观到微观,我们可以看到,整体来看,中国在全球供应链中的地位不仅没有下降,反而还在提高,但从企业的角度来看,中国还没有培养出一批能够在全球供应网络中扎根深、覆盖广的“核心节点企业”。因此,未来要想提升中国在全球供应网络中的地位,最重要的任务是培育一批真正的国际化大企业。

需求与技术

这真是一个变幻莫测的时代,我们不得不重估原有的全球经济体系。

互联网技术曾经使得制造业的分工链条越来越长,但现在这种趋势放缓了。分工更细,效率会提高,但分工过细也会导致管理成本提升。最近10多年,尤其是全球金融危机爆发之后,全球供应链的扩张速度已经大大放缓,这或许意味着,全球供应链的扩张已经快到头了。

后冷战时期出现的“中美合作红利”也在消退。美国觉得中国崛起的速度太快,不再把中国当成队友,而是把中国当成对手。中美关系已经进入了一个转折点,中美“脱钩”的速度比我们想象的更快。

美国也已经意识到制造业空心化带来的弊端,但如何才能扭转颓势,他们并没有考虑清楚。特朗普想出来的对策是另起炉灶、重新定规则,把原来的记录都清零,这是一种非常愚蠢的做法。全球供应链更像是一种自然力量,像季风,也像洋流,它不会乖乖地听一个美国总统的命令,全球供应链又像“变形金刚”,它会改变自己的形态。

那我们该怎么办?我们最佳的策略是跟着它一起变,帮着它一起变。当下,能够影响到全球供应链变化的三种新的力量是:需求、技术和信任。

先说需求。我们曾赞叹,一件衬衫,从棉花、棉布到最终成衣,在被邮寄到消费者家里之前,可能已经环游世界了。这其实是一种很怪异的全球化,因为消费者对价格更敏感、对产品的个性不敏感,这才有了按照哪里成本低就在哪里生产,再运到消费者手里这种生产模式。随着消费者更在意个性和品质,衣服不能再慢悠悠地环游世界了,未来的全球供应链会变得离消费者更近。

未来的需求会来自哪里?一个最大的变化就是中国消费者的崛起。我们曾经讲过,不同的市场有不同的性格,市场的性格会影响到生产的布局。美国市场的特点是同质化程度很高,麦当劳和汉堡王可以开到任何一个小镇,美国人买衣服都去GAP,买电器都去BestBuy,这样的市场非常适合连锁店模式和大批量生产。日本的市场走的是另一个极端,产品追求极端精细化,有很多细分市场、小众产品,日本消费者对完全雷同的产品不感兴趣。

中国市场很可能在这两个极端的中间,一方面,中国的市场规模足够大,绝大部分产品都能够达到量产的规模,另一方面,中国的市场区域化色彩浓厚,呈现出梯度分布的特点,这给很多特色产品提供了生存空间。中国市场最鲜明的特点,可能还得算是“快”,中国的消费者愿意尝试新生事物,口味变换更快,这对创新企业来讲是最大的福音。

再说技术。过去的生产过程是从一块矿石开始,到一件产品终止,未来的技术会从头到尾改变生产过程。

先看生产的源头。材料科学的发展很快,这会使得原来的某些生产工序,比如涂层,从此消失。涂层的目的是防水、防锈、防腐蚀,而人工合成材料能够一一按照你的要求定制。

再看生产的中途。智能生产会让生产中的某些环节连在一起。我们在调研的时候参观了一些生产车间,它们虽然不能说是完全智能化了,但其自动化的程度大大提高。从进料到加工成型,可以在一台数控机床里完成,更适应复杂、精密、小批量、多品种的零件加工。

再看生产的终点。未来制造业最终的产品并不是一件产品,而是一组产品,而且是一组相互协作的产品形成的解决方案。“产品+服务”才是未来制造业的出路。

最后,未来的制造业可能是没有终点的。因为地球上的资源是稀缺的,人们的环保意识越来越强,所以未来的制造业会更注重资源的循环利用。于是,我们可能看到的就不是从起点到终点这一条线,而是一个循环往复的圆圈。

这会给中国的企业带来什么挑战呢?过去,我们学习的是如何发挥自己的比较优势,加入一个分工体系,专注于做自己最擅长的事情。现在,我们要明白过来,制造和研发之间是互补的。没有研发,就没有先进制造,同样,没有制造,也没有先进技术。美国的企业,吃亏就吃亏在只做研发,没有配套的供应商。中国的很多制造商越做越难,一个重要的原因是,它们过去只做贴牌生产。这些只会做外销的企业,是最难实现转型的,反而是那些一开始就要自己一边生产一边卖货,既要搞研发又要铺渠道,狼狈得很,结果咬紧牙关挺过来的企业,现在成了全能冠军。

“互信网”时代到来

需求和技术带来的冲击再大,中国的企业也有足够的能力应对,但说到信任对全球供应链的冲击,我们就不能不提高警惕了。

2019年9月6日,《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼做了一个演讲,提到,过去10多年来,世界经济发生的一个重要变化是:世界变“深”了。万物可以互联,彼此可以互探。你的手机能连上你的闹钟,也能控制你的空调,还能跟你的汽车对话。每一件事物都在变“深”,这种变化趋势正在成为全球化,尤其是中美贸易和技术关系中最大的挑战。

托马斯·弗里德曼

过去,中美之间的贸易是“浅层”的贸易。中国购买美国的大豆和飞机,美国购买中国的鞋子和玩具。大豆和鞋子之间不会互相沟通,飞机和玩具之间也不会互相对话,所以,这样的贸易是可控的。

如今,中美贸易开始进入一个我们从未到过的领域,双方交易的商品和服务开始涉及智能手机、人工智能系统、5G基础设施、量子计算、电动汽车和机器人。这当然是一件好事,但也会带来一种内心深处的不安。美国人会想,假如我买了一部中国的智能手机,可能意味着我的个人资料会被一家中国公司获取吗?那么,它会用这部手机监控我吗?当然,按照这个思路去反推,中国人也有可能会对美国技术提出同样的疑问。

于是,我们看到,全球化和中美关系正处于一个关键的十字路口。中美两国都在销售能够深入对方社会的技术,但双方还没有发展起足够的信任,无法放心地购买并安装使用这些重要的技术。弗里德曼说:“如果能彼此信任,我们可以走得远、走得快。但如果没有信任,走远、走快也就无从实现。”

在需求、技术和信任这三个影响全球供应链变化的因素中,信任显然是最为重要的。信任甚至已经改变了全球生产网络的本质。

回顾全球化的发展,我们能够看到,最早的全球生产网络是“互联网”。这时候,全球化是一个技术问题:用什么样的方式把国家、企业和个人连接起来?怎么把数据用最快、最可靠的方式传输过去?怎么建立自己的数据库,发现新的算法?

之后,全球生产网络进入了第二个阶段,我们可以称之为“互利网”。这时候,全球化是个经济问题:有哪些机会可以让我和世界上其他地方的企业和人合作?我能不能把生产环节外包出去?我能不能把服务外包出去?我能把产品和服务卖给外国人吗?我能收外国企业的专利费和版权费吗?虽然存在着体制的差异、观点的分歧,但政治和经济问题是可以分割的,连接在全球生产网络上的每一个企业关心的只是赚钱,只要有互利的机会,双方就能达成合作。

如今,全球生产网络进入了第三个阶段,正式演变为“互信网”。这时候,全球化会牵扯到政治、文化,甚至是心理问题。经济利益无法独自发言,房间里的声音变得更加嘈杂。你会不会偷走我的技术,抢走我的工作机会?你的生产过程中有没有让我不舒服的地方,比如,你有没有关心环保和气候变化?你是哪个国家的企业?你有没有尊重我的价值观,甚至你有没有认同我的价值观?你有没有讲我不喜欢的话?

技术一旦实现了突破,就不会再出现倒退。经济一旦建立在利益的基础上,就会把根扎得很深。唯独信任是反复变化、随风摇摆、境由心生的。信任是这个世界上最脆弱的东西,我们又该怎样把全球生产网络建立在如此脆弱的基础上呢?

我们需要新朋友

寻找和你志同道合的人变得越来越重要了。

全球化要建立在信任的基础上,而信任是最脆弱的,你只能先找到“小部落”中达到最低门槛的信任。增长停滞、贫富分化、阶层固化,这些社会问题撕裂了全球经济,民粹主义泛滥的速度远比荒漠化的速度更快。但是,在一片民粹主义的沙漠之中,依然存在着全球化的绿洲,而这些绿洲连点成线,就是新的丝绸之路。

我在这两年的调研中,隐约看到了一个新物种的出现。这是一群特立独行的人,我们可以把他们叫作“全球游民”。

他们关心的是技术和创新会把人类带到什么样的未来,他们从来没有想过怎样回到过去的假想的“黄金时代”。他们好奇、乐观、朝气蓬勃,他们经常跳出常规的思维框架,有各种各样的奇思妙想。他们不受地理的限制,无论是在硅谷的帕洛阿尔托,还是在深圳的南山,无论是在伦敦,还是在上海,他们正在做的事情都一样。他们的团队往往是跨文化、跨学科的,他们身上有某种特质,你可以在万人丛中一眼识别出来。我有时候想,如果我们注定会经历一次社会经济环境的巨变,那么,“全球游民”会不会是第一批上岸的鱼?

当然,有时候,抱团取暖会让你更焦虑。一群相似程度很高的人在一起,哪怕他们都是很优秀的人,也有可能会团结起来犯最愚蠢的错误。如果一个社会网络中同质性程度更高,也就是说,大家的三观完全一样,那么,他们很可能会过滤掉跟自己不一样的观点,结果就会陷入更极端的观点,而无法形成对整个世界的真实认知。在互联网时代,我们不仅没有看到偏见的减少,相反我们遇到越来越多的偏见。于是,你还需要跳出自己熟悉的圈子,走异路,去异地,寻求别样的人们。

这一定是一个充满了挫败感的过程。

不信可以去问问曹德旺。2019年8月,一部名为《美国工厂》的纪录片在美国上映,它刻画了中国企业和美国工人之间的文化碰撞。该片讲述了美国俄亥俄州一家通用汽车工厂倒闭之后,曹德旺的福耀集团在原址投资建设一座玻璃工厂的故事。当地劳工组织极力鼓动工人成立工会,福耀则坚决抵制。

一开始,福耀处于非常不利的局面。美国工人起来抵制中国式的管理,拿着时薪12.84美元(折合人民币约90元)的工人追忆着在通用时薪29美元(折合人民币约205元)的幸福。国外的工会是每一个“走出去”的中国企业都不得不面对的陌生势力。福耀不得不从头学习如何跟工会组织打交道。2017年11月,美国劳资委准备组织一场官方投票,决定是否在福耀成立工会组织。福耀一方面给积极工作的员工加薪,另一方面给反劳工组织100万美元(折合人民币约708万元),让他们出面,引导工人投反对票。最终,在1500多名工人中,868人投票反对,444人投票赞同。福耀看起来赢得了胜利,但这场胜利殊无欢悦。

图为《美国工厂》的海报。图源:豆瓣

这是中国企业不得不经历的一个过程。过去,中国的企业自以为在国内做得很成功,就能把中国的经验照搬到国外。中国的企业习惯了在国内赚快钱,到了国外也希望迅速发财。最早“出海”的中国企业遭遇了各种挫折,每一家都有自己的血泪史。然而,如果不想被困在岸上,就要学会到大海中游泳。虽然全球化会经历一次退潮,但恰恰是这次退潮,才有可能逼着一批中国企业演化成真正的跨国企业。

反全球化浪潮在短期内是无法逆转的。正如印度裔经济学家阿马蒂亚·森所说的,反全球化可能是当今世界最具有全球性的事件。如果你跟着这股力量随波逐流,最后就会被带入一片黑暗森林。国家与国家之间无法合作,企业与企业之间无法交易,文明与文明之间无法对话,族群与族群之间无法和解。你可能会越来越多地被迫要选边站队,而每一次选边站队,都会把你原本丰富的人性切掉一小块,也会把你原本丰富的生活切掉一小块。阿马蒂亚·森说,我们必须用相互竞争的多元身份挑战单一的好战的身份认同观。这是维持和重建信任的必由之路。

在全球供应网络从互联网变成互利网,又从互利网变成互信网之后,你才发现,其实,全球供应网络的背后不过是人类的社交网络。人类网络制造的麻烦,最终也只能由人类网络来修复。耶鲁大学历史学家提摩希·史奈德告诫我们:“老朋友是你能依赖的最后依靠,而结交新朋友则是改变现状的第一步。”

本文来自微信公众号:瞭望智库(ID:zhczyj),作者:何帆(上海交通大学安泰经济与管理学院教授),本文摘编自《变量:推演中国经济基本盘》,中信出版集团2020年1月出版

网址: 反全球化愈演愈烈,中国制造业如何“逆风翻盘”? http://m.xishuta.com/newsview22488.html