改变一部关于“野味”的法律有多难?

国内疫情渐渐平息,复产复工复学正在有序行进中。从疫情初期社交网络上对于“吃蝙蝠的憨批”的口诛笔伐开始,“野味”问题再次浮出水面,2016年刚经历修订的《野生动物保护法》也在相对短的时间内再次被提上议程,修法建议远超“禁食”范畴。初期的激愤退潮后,产业利益、贫困户生计等问题也走进大众视线。修法的界限和程度成为热议话题。

从SARS到COVID-19,我们应该反思什么?野保法修法,要改变的是什么?我们采访了“自然之友”总干事张伯驹,听听长期致力于野生动物保护和野保法修法的他,如何看待这些无法回避的关键问题。

本文来自微信公众号:世界说(ID:globusnews),作者:李何,头图来自:IC photo

如果不是新冠病毒的突然爆发,很少有人会注意到,即使是城市夏夜也很常见、但又在人们日常生活中几乎毫无存在感的这种动物——蝙蝠,恰恰处于国家法律的一个真空地带。

现行《野保法》中规定,“本法规定保护的野生动物,是指珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物”。总量占据已发现哺乳动物近五分之一的蝙蝠类不在国家重点保护野生动物名录之内,“有重要生态、科学、社会价值”的“三有”动物另有国家级名录规定,蝙蝠同样不在其列。

和它一样位于“法外之地”的还有一千余种动物:中国有自然栖息的所有陆生野生动物当中,有多达1077种目前不受法律保护。

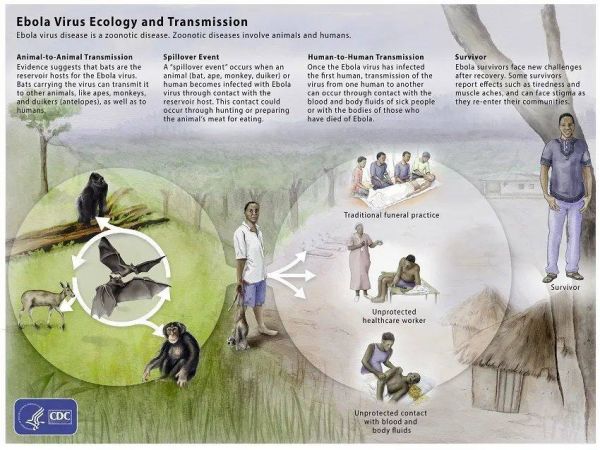

在新冠病毒疫情爆发前,这些事实曾长期被公众自动忽略:人类对来自自然界的病原体其实知之甚少。蝙蝠类是百余种病毒的自然宿主,其中近半有人畜共患可能。其他野生哺乳动物同样可能成为病原体的中间宿主,这份已知名单已有很长,而未知领域仍普遍存在,新冠不过是其中杀伤力并不算突出的最新一个。

2020年,有人被“颠覆三观”,有人发誓改变饮食习惯,2月24日,全国人大“全面禁食野生动物”决议出台,全国人大常委会法工委发言人、研究室主任臧铁伟在答新华社记者问时少有地使用了一个感叹句。

“再也不能无动于衷了!”他说。

新的禁令

但对于已在同一件事上投入了十余年时间的另一群人来说,当前的态势并非那么值得激动。

“大家的情绪一定是会退潮的,过去两个月的群情激愤不可能变成常态。”在电话另一头,“自然之友”总干事张伯驹说,“这很正常,可能过几个月就忘记了这些情绪,可能觉得哦那我偶尔吃一次也没什么,于是又回归原状,都是正常的,可以预料得到。”

多年致力于野生动物保护及野保法修订推动,张伯驹在谈及这些的时候语调平静,“2003年的非典疫情都没有真正冲击到果子狸养殖业,虽然当时扑杀了一批,也停摆了一段时间,但疫情过去,该怎么吃还怎么吃。”

“自然之友”与野保法修订工作的渊源可以追溯到2003年5月,在当时突然爆发的非典疫情下,时任自然之友会长、全国政协委员梁从诫早早提出修法提案,呼吁应在野保法中加入禁猎禁食野生动物条款。

● 《自然之友通讯》2003年5月刊对于当时修法建议的报道 / 受访者提供

“为防止各类原附着于野生动物躯体的已知或未知病毒、细菌和寄生虫通过人与野生动物的直接接触传给人类,”梁老在提案开头写道,“同时也为保持自然界原有生态平衡,防止因生态失衡引发物种变异,从而产生目前还无法逆料的,对人类生存可能造成巨大影响的后果,建议尽早对现行《野生动物保护法》进行修订。”

彼时距离管轶团队在果子狸身上分离出高度同源的冠状病毒还有五天,SARS病毒究竟来自何处仍止步于猜想,但被梁老写入提案中的这段话直到今天看来,仍不失其现实意义。

那年五月,非典疫情正在高峰,国家林业局和国家工商总局紧急下发通知,要求在全国范围内暂停一切猎捕、出售、收购、运输、进出口野生动物等活动。这份修法提案引起舆论注意后,也曾带来过“吃食野生动物这种广东传统的饮食习惯在深圳市将变成违法行为”的乐观预测(2003.5.14,《深圳商报》)。

然而事情并未如预期一样发展。同年7月13日以后,一度肆虐全球的SARS病毒突然之间销声匿迹,”非典“之痛很快随着人们正常生活的恢复而淡去,同样恢复的还有对野生动物的猎捕、收购和养殖产业,而修法提案与种种呼吁,则在束之高阁后为人遗忘。

2019年11月,新华网江西频道发表题为《野生动物养殖 能否成富民“朝阳产业”? ——万安果子狸养殖助力林农致富的启示》的调查文章,其中提及,全国野生动物产业共有2200余家单位,仅养殖行业从业人员就超过五万,总年产值约为94亿元。

而历史已在无人察觉的时刻重走旧路,在庞大的野生动物产业中一个小小的,名为“华南海鲜市场”的角落,另一种神秘病毒正悄然蔓延开来。十七年后,已习惯了网络表达的我们在通讯软件和社交媒体上出产了无穷无尽的表情包与打油诗,用来抒发对于那个“吃蝙蝠的人”的愤怒,其中的绝大多数参与者对于十七年前“非典”的记忆早已模糊不清。

● 2020年自然之友联合其他多家环保机构共同提交给全国人大的修法建议 / 受访者提供

“十七年前对公共卫生安全造成的破坏的反思没能在立法层面固定下来,没能成为社会安全线,这是很可惜的。”张伯驹说,“到了今年,社会公众和决策者的意识都在进步,而我们的社会蒙受了更大的损失,这或许能够成为一次更关键的契机。”

“如果我吃了一个玻璃球,导致肚子疼,是应该说不要吃不该吃的东西,还是不要吃玻璃球?”总结过去几年实践中的经验教训,张伯驹用了一个比喻,“法律就是要把普遍性和通用性拉出来,要在制度层面有规制。”

而未知病毒带给我们的最大教训,或许就是不要过度依赖往日的经验去评估未知事物的危险性,正视人类能力仍然有限的现实。“非人类驯化的动物有太多未知和风险,要把这些有效控制住才行。”张伯驹说。

野保法在保护谁

2020年,我们在全球性灾难来临之际认识到了自己的渺小,本次几乎所有提交给全国人大的修法建议方案都提及,要将“生态安全”“公众健康”加入野保法的立法目标。

但与此同时,绝大多数修法建议都仍将“改写‘利用’法,建立‘保护’法”置于修订工作的首要位置。

这是2016年上一次大规模修法遗留下来的未竟之业。那一次,投入到修法工作中的规模和阵容可谓空前,但最终的结果却并不如人意:2016年版《野生动物保护法》尽管也在开篇写入了“维护生物多样性和生态平衡,推进生态文明建设”,却仍把野生动物视为一种“资源”,就其落地功能而言,依然是一部“利用”法。

“2016年我们期望很高,”问及此事,张伯驹承认,“但最终没能成功,修法过程在不断后退,和立法机构能够实现对话的公益组织和动保组织仍然很少,太少了。”

在推动修订的这一侧,对于修法方向已有基本共识:第一个任务,是要将“有规定的物种保护,没有规定的物种就可以任意利用”的旧思路推翻,变成“有规定的物种有限度利用,没有规定的物种一体保护”;第二个任务,则是将保护的内容不仅扩大到全部非规定野生动物个体上,还要将野生动物栖息地也纳入进来。

这些努力的根本目标在于维护生物多样性——需要保护的不只是某一个珍稀物种,也不只是某一些“外表可爱的”野生动物,而是要保住多年无限度开发以后,在许多地方已经摇摇欲坠的生态系统,是要改变以稀有程度和利用价值来衡量野生动物价值的思路,以维护生物多样性为目的,承认各种野生动物在生态系统中应有的位置。

但对于公众来说,“保护生物多样性”一类宏大目标显得太过虚无缥缈,2016年的修法工作最终几乎退回起点,环保圈外的大部分普通人甚至没有留意到这个消息。

而破坏还在继续。那些令人痛心的新闻,如今已经司空见惯到人们不再去愤怒和质疑:毒杀几千只候鸟只为牟利,走私十余吨野生动物毛皮被海关查获,失去了天敌后农作物病虫害爆发,为了灭虫又施用了超量农药……2017年,云南红河干流戛洒江一个水电站项目上马开工,极危物种绿孔雀、国家一级保护植物“陈氏苏铁”的最大一块完整栖息地、一处已经极为罕有的局部生态系统,将被淹没。

● 戛洒江畔的绿孔雀 / “自然之友”微博

而在公众察觉不到的地方,自然有它反击的逻辑。

2020年开年,随着疫情把所有人扣留在原地,许多人才第一次得知我国农作物已几乎只能依靠人工养殖的蜜蜂授粉,如果花期内养蜂人不能及时赶到,作物就面临大幅减产甚至绝收——由于滥用农药杀虫剂和野外栖息地的持续破坏,野蜂种群已经太少太少。

另一种昆虫同样成为社交网络的热议目标:谁能想到过去两年来中东和非洲的几场异常大雨,会在两年后酿成肆虐两个大洲的蝗灾?

野生动物遭到猎杀、栖息地不断被侵占的另一面,则是原本存在于自然界的多种病原体开始在人类聚居地中获得前所未有的扩散机会。

人类暴露于疫病的风险不断升高,而追踪其来源却并非如很多人想象中那样轻而易举:在世界卫生组织(WHO)的官方网站上,包括埃博拉病毒、马尔堡病毒和寨卡病毒在内的各种已经多次拉响过全球警报的知名病毒,迄今仍然是“自然宿主不明,可能包括……”

● 埃博拉病毒的传播 / 美国疾控中心

即使科技水平发展到今天的地步,人类依然无法预知,如果触动生态链中的某一个环节,会不会在某个地方造成灾难。

“无论你想不想承认,人和动物确实是拴在同一根线上的蚂蚱。”“自然之友”的合作伙伴之一、致力于一线野生动物研究和保护的“猫盟”在最近的一篇推文中写道。

作为先行者,这些认知对他们已是老生常谈,但多年来仍苦于难以争取到公众的足够支持:野生动物保护法的根本问题,在于如何认识和评估人类自身的利益所在。

以人类为唯一利益出发点选择“消费”自然,往往指向人类无法承担的后果。

产业怎么办?

在修法动向成为微博热搜常客的此时此刻,相关争论也达到空前程度。自全国人大二月“最严禁食令”下达以来,多家媒体关注了禁令之下原有养殖户的生活境遇,进一步将修法的正当性推向了风口浪尖。

网红“华农兄弟”和他们养殖的竹鼠,在这一波争议中成了双方论战的代表题目:他们此前两年里在各视频平台上发布过的“竹鼠被吃的一百个理由”旧作,在今年前两个月的疫情高峰时段里一度被人刷满了辱骂评论,但三月以来有关他们遭遇的报道陆续出台,在社交媒体上又引起了一波“极端环保分子不顾贫困户死活”的激烈指责。

● 华农兄弟近期的作品中已不见竹鼠 / 网页截图

“这算是率兽食人吗?”一位“大V”在其中一篇报道文章的评论里问,他有55万粉丝。另一条评论则写道:“必须撤销人大常委会2月24日决定”,他的微博认证显示其供职于中国社会科学院法学研究所。

“把事情极端化无助于解决问题,对于意见的任何一方都是一样的。”张伯驹说。在他看来,推动立法的过程,也就是各方利益充分参与博弈、在对话中寻找共识的过程,而对于如他一样的修法推动者来说,利益群体和相关产业是一个必须正视、也值得充分讨论的问题。

从华农兄弟的竹鼠说开去,网友们的关注点集中在以下几个方面:原本合法的生意突然被叫停,相关产业从业者的利益如何保证,损失谁来承担,会不会导致一部分养殖户因此返贫;“一刀切”式禁止食用和消费野生动物,会不会造成意想不到的更大问题;过去常因落实程度不尽如人意而遭遇诟病的野保法,在新修后就能不一样了吗?

而在修法推动者的角度,“当前存在产业和从业者”与“该产业有权利继续发展下去”更像是两个层面的问题:“相关产业从期待上应当是一个夕阳产业,从市场来说也难以成为一个朝阳产业。”张伯驹解释,“一方面人对于‘野味’的好奇心和欲望已经在不断消退,过去可能有过的那些集体记忆正在消逝,目前物质比较丰富,蛋白质摄取也有足够来源,年轻一代猎奇心态的注意力已经转移,这些因素都导致市场的刚性增量非常欠缺。”

过去的经验表明,转产既是可能的,也是可行的:上世纪八十年代以前林业部的工作内容曾是安排全国木材开采,这一“砍树”行业在九十年代后已全面转变为“种树”。由于国家发展和社会进步的需要,当年的林业工人可以转产,现在的利益产业也可以。

但转产不是一朝一夕之功。在修法的大方向之外,执行细节上的合理变通是这些修法推动者们同样关心的问题:事实上,叫停相关产业涉及到的不止有“从业者怎么办”,更为直接的是“养殖动物怎么办”:就地解散行不通,庞大的养殖数量导致它们一旦进入野外,很快将带来新的生态灾难;而全部扑杀,是任何人都不愿看到的场面。

“这是考验政策制定者和执法者智慧的时候。”张伯驹表示,目前各方讨论中的解决方案主要包括设定更长转型期和建立养殖利用“白名单”制度,为法律最终落地搭建一定的灵活度,但具体操作仍需进一步完善。亟需改变的是当前“不禁止就可利用”的法律环境,而已经存在的那些产业链,现实决定了它们更适合慢慢来。

今年3月12日,国务院扶贫开发领导小组办公室主任刘永富在发布会上表示,野生动物养殖在农村并非支柱产业,“总的来讲,不会对脱贫攻坚产生太大的影响。”

当然,人少不是被牺牲掉的理由,人多也不能成为“占理”的原因。如何平衡产业利益与公共利益,是这些已努力十余年的公益机构仍在面对的课题。4月开始,“自然之友”与其他伙伴合作,在微博上推出了一系列微访谈活动,关注度远超想象,其中最热的话题,无不与开发和保护的界限问题相关。

“公众一定要参与到这些讨论和行动中来,能够改变很多。”张伯驹说,“最有可能决定产业命运的不是法律也不是政策,而是消费者的意愿。”没有买卖就没有伤害,在这里或许依然适用。

仍在前行

几乎所有自然保护参与者都有属于自己的执念与启蒙时刻,对于张伯驹,那是夏夜在长白山原始森林中孤身向前的一段路程:起初仍有来自村庄和公路的光与声,渐渐地都被抛在身后,逐渐降临的黑暗与恐惧越来越甚,迫使他折返,却也吸引着他一次次尝试。

如同一种命运的隐喻,这条路并不平坦,一旦开始,却让人欲罢不能。

早年,刚刚进入“自然之友”的张伯驹曾致力于与垃圾焚烧发电厂的污染行为“作斗争”,但成功推动两三座焚烧厂停建之余,他看到的却是利益链条推动下成百上千座发电厂正在拔地而起,伴随的是污染排放和对环境健康的持续影响。

● 张伯驹在金沙江进行生态影响考察 / 受访者提供

必须从参与立法和监督执法入手,张伯驹和同伴们因此踏上了推动环境立法的漫长道路。

在这个春天,他为之奔走数年的“绿孔雀案”终于初战告捷,自然之友努力了近二十年的野保法修订,也正在迎来又一次窗口期,张伯驹仍抱持着谨慎的乐观态度:尽管推动改变依然艰难,但过去十年,公众对环境和自然的认知与态度,都已经真真切切地改变了很多。

他常常向人回忆起自己参与2016年野保法修法时,发生在修法讨论会上的一幕,那一次,包括自然之友一名代表在内的“保护派”只有三人在场,而坐在对面的却足足有十几家机构的代表,分别来自商业利用野生动物产业链的各个领域和各个环节。

利益群体是现实的,是具体的,其存在也合理合法,有它们各自具体而微的诉求和主张。

只是,当代表产业利益的人积极参与到立法环节,公共利益的代表们,尤其不应退缩。

本文来自微信公众号:世界说(ID:globusnews),作者:李何

网址: 改变一部关于“野味”的法律有多难? http://m.xishuta.com/newsview22322.html