“诺奖赢家”量子计算,落地到哪一步了?

最近有朋友问到一个很关键的问题:很多美股在关注到的时候已经暴涨过了,如何挖掘出下一个百倍股呢?这个问题仁者见仁智者见智,但我认为最好的办法是对关键产业趋势建立前瞻认知,提前布局,买在无人问津时。

就在最近,2025年诺贝尔物理学奖正式揭晓,量子计算成最大赢家。本期我们就来仔细聊聊量子计算,老规矩用AlphaEngine来解读。量子计算是一个非常宏大且精彩的话题,本期是专题的上篇,主要讲清楚量子计算的基本原理、最新技术突破、核心标的清单。下篇我会详细介绍量子计算目前的六种主流技术路径,一二级市场头部公司的最新进展。

量子计算发展三阶段:从NISQ迈向FTQC

量子计算行业正处于从“科学狂想”向产业化落地的关键拐点。

驱动这一转变的核心是量子纠错(QEC)技术的实质性突破。

当前量子计算处于“含噪声的中尺度量子阶”(NISQ,Noisy Intermediate-Scale Quantum)。

每台量子计算机包含数十到数千个物理量子比特,但这些比特易受环境噪声干扰,导致计算保真度有限,无法执行需要高精度的大规模算法。

因此,产业界聚焦于专用机商业化与混合算法应用两大路径。

以D-Wave的量子退火机为代表的专用量子计算机已实现部分商业落地,为金融、物流、制造等行业提供显著效率提升,其2025年Q1营收同比增长超500%验证了该路径的盈利能力。

量子-经典混合计算是当前最实用的模式,通过将量子处理器(QPU)与经典高性能计算(GPU)结合,解决特定复杂任务。

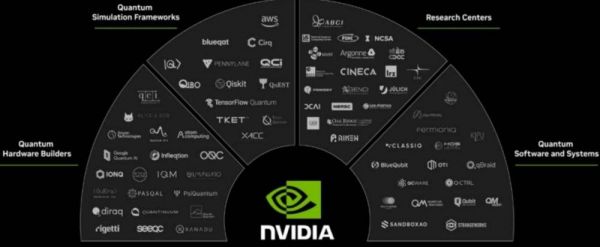

英伟达的CUDA-Q平台、IBM的Qiskit引擎正加速构建此生态,为量子算力落地提供关键基础设施。

图:英伟达的量子计算生态圈

量子计算的中期目标(约2030年前后) 是实现“含纠错的实用量子计算” ,核心在于通过量子纠错码(QEC)将多个含噪声的物理量子比特编码成一个高保真度的逻辑量子比特,从而大幅提升计算的可靠性。

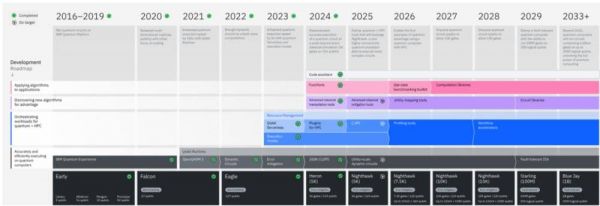

行业龙头已发布明确的逻辑量子比特发展路线图。

Quantinuum计划在2027年实现100个逻辑量子比特。

IBM规划在2029年交付包含200个逻辑比特的Starling系统,并在2033年推出具备2000个逻辑量子比特的Blue Jay系统。

图:IBM量子计算路线图

量子计算的长期目标是构建全面容错量子计算机(Fault-Tolerant Quantum Computing,FTQC),其运算错误率将接近经典计算机,能够执行Shor算法等对算力要求极高的复杂算法,从而解决经典计算机无法处理的重大科学和商业问题。

FTQC的核心是具备足够数量和质量的逻辑量子比特,能够长时间维持量子相干性并执行深度复杂的量子电路。

这将使破解现有公钥密码体系(如RSA加密)成为可能,并为新材料设计、新药研发等领域带来革命性突破。

科技巨头正为此目标进行长期布局,比如谷歌计划在2030年实现百万物理量子比特的容错量子计算机。

微软则通过拓扑量子计算这一颠覆性路线,期望从根本上提升量子比特的稳定性,以期在未来几年内扩展至百万量子比特规模。

量子计算的基本原理一:量子叠加

要理解量子计算的行业发展趋势,势必要先理解量子计算的基本原理。

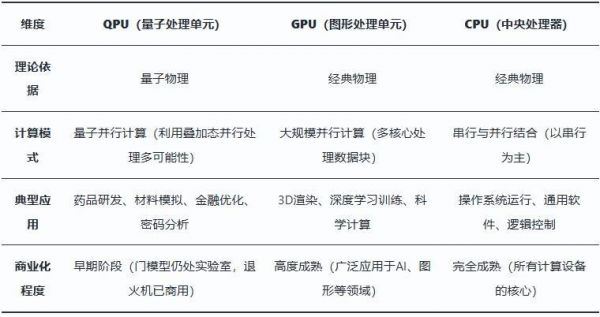

量子计算是基于量子力学的独特行为的计算模式,以量子比特为基本信息单位。

量子计算用到了量子力学的三个基本特性,即“量子叠加”“量子纠缠”“量子干扰”,我们一个一个来看。

量子叠加是量子力学的核心特性,它允许一个微观粒子同时处于多种可能状态的线性组合中。

经典比特在任何时刻只能是0或1,如同已落地硬币的正反面。

而量子比特(Qubit)则可以同时处于0和1的叠加态,好比一枚正在旋转的硬币,包含了“正面”“反面”以及两者之间的所有可能性。

这种状态的不确定性是量子系统内禀的物理特性,直至测量发生时,其状态才会“坍缩”到一个确定的经典值(0或1)。

量子叠加原理赋予了量子计算天然的并行处理能力 。

由于单个量子比特可以表示0和1的叠加,n个量子比特组成的系统便可以同时表示和存储2^n种状态。

这意味着,对n个量子比特的一次操作,等效于对2^n个经典数值同时进行运算。

随着量子比特数量的增加,其计算空间呈指数级增长,远超经典计算机的线性算力增长模式。

这种指数级的并行计算能力,使量子计算机在处理特定复杂问题(如大数分解、量子化学模拟)时,能够同时探索海量的可能性,从而突破经典计算的算力瓶颈,展现出巨大的潜在优势。

注:AlphaEngine FinGPT作图

量子计算的基本原理二:量子纠缠

量子纠缠是两个或多个量子系统间存在的非局域强关联,被爱因斯坦称为“幽灵般的超距作用”。

在这种状态下,多个量子比特构成一个不可分割的整体,其整体状态是确定的,但单个比特的状态无法被独立描述。

对其中一个粒子进行测量,会瞬间影响到另一个或多个纠缠粒子的状态,无论它们相距多远,这种瞬时效应突破了经典物理的局域性限制。

量子纠缠的非局域关联特性,赋予了量子计算强大的全域协同能力,这对解决复杂系统问题而言至关重要。

纠缠态使得量子计算机能够高效处理经典计算机难以应对的多体系统问题,例如在量子化学模拟、新材料设计和药物研发等领域,通过模拟分子间的复杂相互作用,实现指数级加速。

量子纠缠也是量子密钥分发(QKD)等安全技术的基础。

任何对纠缠信道的窃听行为都会破坏其关联性,从而被通信双方立即察觉,确保信息传输的绝对安全。

量子计算的基本原理三:量子干涉

量子干涉的物理本质源于量子态的波动性。

每个量子比特的叠加态都可由一个包含振幅和相位的波函数描述。

当一个量子系统通过不同路径演化时,这些路径对应的波函数会发生干涉。

通过精确调控量子态的相位关系,可以实现相长干涉和相消干涉。

当不同路径的波函数相位一致或相近时,它们的概率幅会叠加增强,从而显著提高最终测量到该结果的概率。

反之,当波函数相位相反时,它们的概率幅会相互抵消,导致测量到该结果的概率降低甚至归零。

这种通过控制相位来重塑最终结果概率分布的能力,是量子计算操控信息的核心物理机制。

量子算法的核心即是巧妙地利用量子干涉效应,以实现对经典算法的加速。

算法的设计目标是通过一系列精确的量子门操作,系统性地调整计算过程中各个路径的相位,每个量子门都线性作用在整个叠加态上 。

通过设计量子门序列,使得所有通往正确答案的计算路径产生相长干涉,其概率幅被放大,增强正确解。

同时,确保通往所有错误答案的计算路径发生相消干涉,使其概率幅被削弱或完全抵消。

通过这种方式,量子系统在演化结束时,其状态会以极高的概率坍缩到期望的解上。

这正是Shor算法、Grover算法等能够高效求解特定问题的关键所在,它们通过干涉效应将计算资源集中于寻找正确答案,从而实现指数级或平方级的加速。

量子计算的六大步骤

总结一下,量子计算利用了量子力学的三个基本特性,通过量子叠加让2^n条计算路径在同一套硬件里同步演化,大幅节省计算资源,最后通过量子干涉让正确答案显现出来。

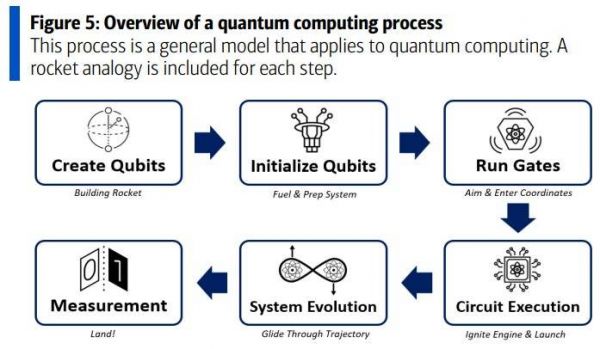

从宏观角度来看,量子计算过程可分为六个步骤,如下图所示。

图:量子计算的6大步骤,BofA,AlphaEngine

首先是构建物理量子比特(Create Qubits),这是量子计算机的硬件基础,量子比特能够表现出量子行为,如叠加态和纠缠态。

然后是初始化(Initialization),将量子比特重置到一个“干净”的起始状态,清除所有叠加和纠缠,确保计算过程一致且无噪声。常见的起始状态是计算基态|0⟩,也叫“ket zero”。

第三步是应用量子门(Run Gates)。通过量子门将量子比特置于叠加和纠缠状态,把要解决的问题“编码”进量子系统中。

第四步是执行量子算法(Circuit Execution)。这里的量子电路(Circuit)指的是为完成特定计算任务而设计的一系列量子门的组合。

第五步是演化(Evolution)。通过量子电路,以特定顺序应用量子门,可以处理编码后的量子态,量子门通过相长或相消干涉实现特定的量子逻辑,推动系统演化。

第六步是测量(Measurement)。当所有操作完成后,量子比特的状态中应包含问题的解。

此时进行测量,量子比特会从量子态坍缩为经典比特,供后续分析或决策使用。

值得注意的是,测量后的量子比特并不会“永久变成经典比特”或失去作用,它们可以被重新初始化,回到基态,用于未来的量子计算。

量子计算的主流技术路径

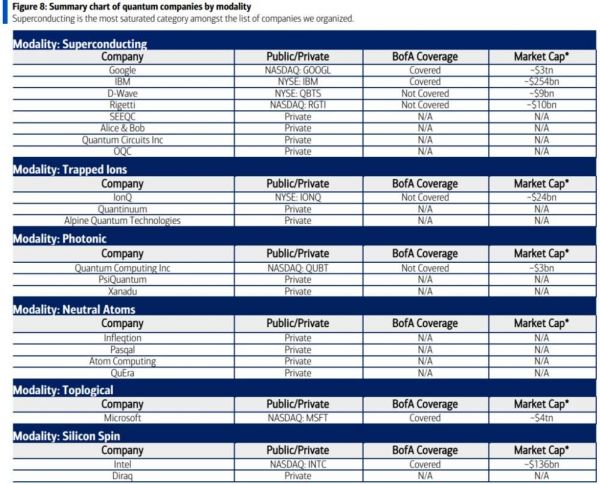

目前全球量子计算产业采用的六条主流技术路线,分别是:超导、离子阱、光子、中性原子、拓扑、自旋,每种技术路径因计算方法的科学本质不同而各有优劣,尚未有单一技术路线形成绝对主导。

从成熟度来看,超导 ≈ 离子阱 > 光子 ≈ 中性原子 > 自旋 > 拓扑。

光子与中性原子技术路径的长期扩展性更强,超导和自旋适合中期过渡。

截止目前,超导(IBM 127量子比特处理器)、离子阱(IonQ 32量子比特)已进入云服务阶段,率先尝试商业化,下面分别来看。

超导量子计算的核心在于构建约瑟夫森结(Josephson Junction), 利用了超导材料在极低温(约10mK)环境下的宏观量子效应。

IBM公司在推出1121个量子比特的“Condor”处理器后,该处理器将错误率降低了3—5倍,并计划在2025年内发布拥有1386个量子比特的“Kookaburra”处理器,持续巩固其在规模化上的领先地位。

Google公司则通过其新一代“Willow”芯片,将量子比特的有效计算时间提升至100微秒,相比前代产品性能提升了5倍,显著增强了执行复杂量子算法的能力。

离子阱路线以其超高保真度(>99.9%)和长相干时间为核心优势,在需要高精度计算的场景中已初步商业化 。

其技术核心在于利用精密调控的电磁场,在超高真空环境中囚禁单个带电原子(离子),并将其作为量子比特。

通过高精度激光束对离子的内部电子能级和外部振动模式进行冷却与操控,实现量子比特的初始化、量子逻辑门操作以及最终状态的读出。

截至2025年,离子阱路线在构建高质量、可纠错的量子计算机方面取得关键突破。

Quantinuum实现了包含50个纠缠逻辑量子比特的系统,其双比特逻辑门保真度超过98%,展现了显著的容错计算能力,是迈向实用化容错量子计算的重要里程碑。

IonQ在商业化部署上保持领先,其Forte Enterprise系统已集成至数据中心,提供36个算法量子比特(#AQ 36)的计算能力。

与需要接近绝对零度环境的超导路线不同,离子阱系统可在室温或接近室温的环境下运行,显著降低了对昂贵制冷设备(如稀释制冷机)的依赖,从而降低了硬件复杂度和运营成本。

当前量子计算的主要瓶颈:量子退相干

量子退相干(Quantum Decoherence)是制约量子计算迈向实用化的根本物理瓶颈。

该过程指量子比特因与外部环境(如温度波动、电磁辐射、环境噪声)发生不可避免的相互作用,导致其赖以实现并行计算的叠加态与纠缠态信息迅速丢失,最终“退化”为经典比特,严重影响计算的准确性与可靠性。

通俗地说, 外部环境像无数只“隐形的手”不断偷看量子态,把量子信息坍缩成经典信息,导致量子算法失效。

比如在超导量子系统中,宇宙射线撞击即可引发准粒子浓度骤增,显著缩短量子比特能量弛豫时间,直接导致量子态存储失效。

量子比特的稳定性直接体现在“相干时间”(Coherence Time)这一核心指标上,即量子态能够维持其量子特性的时长。

尽管技术进步显著,例如麻省理工学院已将特定量子态的维持时间从微秒级提升至10秒,但该水平距离运行复杂算法所需的数小时乃至更长时间仍存在巨大鸿沟,远未达到实用化门槛。

相干时间的数量级限制,是当前所有量子计算硬件平台共同面临的核心性能天花板,直接决定了量子计算机所能执行的运算规模和深度。

量子退相干的应对之策:量子纠错(QEC)

如果说量子退相干是“出错”的根源,量子纠错就是“打补丁”的解决方案,本质上是为了应对量子退相干带来的“量子信息丢失”问题。

量子纠错的核心思路是将量子信息备份到多个物理比特中,即使部分比特因退相干丢失信息,也能通过整体关联恢复原始信息。

这种“冗余编码”的本质,是用更多的物理资源对抗退相干带来的“信息损耗”。

尽管量子纠错在理论层面已取得进展,但其在真实物理系统中的高效实现仍需时日。

量子纠错面临最直接的挑战是其惊人的物理资源开销。

以当前主流的表面码(Surface Code)为例,构建一个具备纠错能力的“逻辑量子比特”,预计需要大约1000个物理量子比特进行编码冗余, 严重制约了容错量子计算机的规模化进程。

量子纠错技术的前沿进展

为应对规模化的挑战,量子纠错(QEC)技术正从传统的表面码向多元化创新路径演进, 探索编码效率更高、资源消耗更少的新一代纠错技术。

微软在高效编码领域取得关键突破,其提出的4D拓扑量子纠错码展现出巨大潜力。

该技术通过在四维空间中对纠错码进行几何旋转,实现了物理资源的显著优化,构建逻辑量子比特所需的物理量子比特数量减少了5倍。

更重要的是,该编码方案能将物理错误率从10⁻³的水平大幅降低至10⁻⁶量级,实现了千倍的性能提升。

除了编码理论的革新,动态化和智能化也成为量子纠错的前沿方向。

麻省理工学院(MIT)在2024年研发的“动态纠错网络”是该领域的代表性成果,该技术能够根据实时噪声情况动态调整纠错策略,成功将实现特定纠错任务所需的量子比特数量从百万级(10^6)锐减至千级(10^3),并预计在2026年实现工程化应用。

与此同时,利用机器学习辅助量子纠错的探索也日益深入,通过引入基于深度学习的纠错方案和零噪声外推等算法,系统能够更智能地识别和抑制噪声,显著提升量子计算的稳定性与纠错能力。

量子计算的头部玩家: 纯量子企业与科技巨头并存

目前参与量子计算研发、提供量子计算硬件云服务的头部企业有两类,分别是纯量子计算公司和科技巨头。

前者有四家,分别是D-Wave、Rigetti、IonQ、Quantum Computing。

后者包括IBM、谷歌、微软、英伟达、亚马逊和英特尔等科技巨头。

除上市公司之外,多家知名非上市公司在 量子计算研发和部署方面已取得重要里程碑,得到了大量一级市场资金支持。

比如PsiQuantum、Quantinuum、Infleqtion、Pasqal、SEEQC、Atom Computing、Alice & Bob、Quantum Circuits、QuEra、Alpine Quantum Technologies、Xanadu、OQC和Diraq。

每家公司在量子计算领域的技术路径、商业化选择各有差异,我会在下篇详细展开,这里先给出标的清单。

图:量子计算行业主要公司清单,BofA,AlphaEngine

相关推荐

“诺奖赢家”量子计算,落地到哪一步了?

2023年诺奖揭晓,量子点又是啥?

两篇PRL问鼎物理诺奖,为超导量子计算机铺平道路

量子革命众生相:诺奖、融资、科研、收割、行骗……

别整天喊科学没突破了,今年诺奖全是高手

发展至今,矿山无人驾驶走到哪一步了?

量子计算入门指南:它是如何工作的?现在怎样了?

“诺奖摇篮”贝尔实验室:从辉煌到衰败的百年沉浮

只谈“量子霸权”不谈量子计算到底能干啥的,都是耍流氓

都号称“诺奖风向标”,到底谁靠谱?诺奖魅力究竟何来?

网址: “诺奖赢家”量子计算,落地到哪一步了? http://m.xishuta.com/newsview143093.html