司乘天平上的滴滴

近期,各出行平台纷纷下调最高抽成上限:由29%降至27%,引起广泛热议。

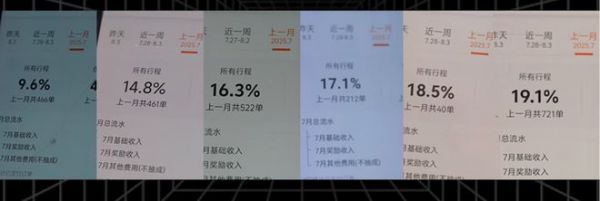

事实上,早在2024年滴滴的平均抽成已降至14%。这与滴滴探索出的保障体系紧密相关,此次滴滴除主动调低上限以外,还提出了降低高佣金订单比例和建立纠错机制“返佣宝”,多扣即返。

困扰网约车司机的抽成问题不止发生在中国。Uber的平均抽成在30%左右,是滴滴的两倍多,司机还需自行承担较高的税费等成本。今年7月,南非的Uber司机就曾对平台抽取过高的佣金表达不满;去年情人节,美国司机也向Uber表达过降拥诉求,提出“不改,就分手”的slogan。

平台佣金成为全球网约车领域的高敏感话题,核心原因有两个:

首先是,平台运作机制看似简单,只需将司乘配对即可,但实则复杂且不易被理解,区域内的司机状态,乘客所处位置,区域内整体供需情况等等因素,都会对配对造成直接影响。

其次是,佣金直接关系着乘客支出以及司机收入,平台作为居间的分配者,天然会被归类于“黑心商家”。

但实际上,全球无论是哪家出行平台,做的都是一门稍有不慎,便会陷入亏损的微利生意。

不易感知的服务

中介服务在日常生活中广泛存在,除网约车以外,二手车、房均是中介深度参与的领域且规模庞大。

2024年,国内成交二手车1961.42万辆,交易额接近1.3万亿,二手房成交额为7.2万亿,总套数接近600万。深耕二手房交易的链家,去年促成交易总额3.3万亿,收取佣金回报935亿元。

虽然在服务形式上有所区别,但不论是滴滴、美团,还是链家所收取的佣金,本质上都是服务费,即平台为完成交易撮合、提供技术支持和安全保障所收取的费用。

但同样是为了完成“交易撮合”“技术支持”和“安全保障”,付出的成本,各行各业又有较大差异。

比如,网约车是供需波动极大的行业,需要通过价格和补贴这两大杠杆来灵活调节,才能促进交易。对应的,就是每笔订单的佣金有高有低,以滴滴为例,既有低于10%的,也有接近29%的,还有不少是负数。

而网约车的派单计算,就像一个永不停歇、超级复杂的“在线棋局”,棋子是不断移动的车辆和乘客,而游戏规则是要在秒级时间内,同时让乘客最快上车、司机收入更合理、道路整体更通畅,技术挑战可想而知。因为这些挑战,需要庞大的技术团队和计算资源。

全国工商联9月27日发布的“2025民营企业研发投入500家榜单”中,滴滴位于23位,从侧面说了滴滴的技术实力和成本投入。

至于安全保障,也要比其他行业复杂得多,毕竟是司乘要在封闭的车厢里共处,且出行环境也很复杂,安全工作时刻不能放松,滴滴每年都要在安全上投入数十亿。

所以这些投入,都需要通过订单佣金“先集中,再分配”,形成了一套“水库”系统,能够根据供需关系灵活进行蓄水、放水,保障生态的可持续性。

直白点说,滴滴已从传统中介“信息撮合方”的角色,演变成了生态系统的建设者。遗憾的是,以上生态建设的过程,隐藏在一行行的代码当中,很难像修建高速公路、水库大坝一样,让司乘产生明确感知,并导致平台的抽成上限被误解为平均抽成,进而又将抽成误解为利润,远远背离了其微利的真相。

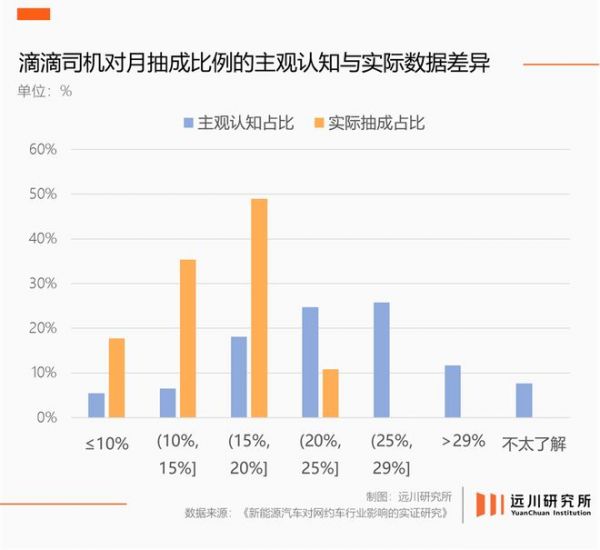

清华大学环境学院的调研,让以上误解有了具象化的感知。调研显示,71.8%的司机高估了自身抽成比例,其中超三分之一的司机认为月均抽成高于25%,实际比例仅为1/768。

对于佣金普遍被高估的现象,清华大学也给出了一系列严谨的解释,并专门提到了:司机受不实信息的影响。

将司乘配对从来不是一件微不足道的小事,平台提供不易感知的服务背后,既需要不断的研发投入,还需要补贴留人,才能举重若轻地实现乘客需求与司机供给间的平衡。

极难平衡的匹配艺术

出行平台的核心角色是服务者,其既需要满足乘客在最短时间内抵达终点的需求,又要给司机提供相对稳定的单量来保障其收入。

要想不厚此薄彼,平台必须同时吸引到足够多的司机和乘客,属于典型的双边市场。

更直白点说就是,平台吸引到的司机和乘客越多,其提供服务的质量就会越高,市场竞争力就会越强。

也正因如此,为尽快滚起规模的雪球,所有平台都选择在初期进行双边补贴。2014年,双雄滴滴、快的发起第一波冲击,在5个月内烧掉了20个亿。后来者Uber的攻势更凶猛,他通过融资准备了10亿美元,只为拿下中国市场。

滴滴是以上两场战争的最终胜利者,目前日均订单规模超3700万单。

但规模壮大并不意味着能躺平收租,反而需要更加如履薄冰。因为供需的天平稍有不慎,便是巨量的不满。

在大城市,早出晚归的打工人,使出行需求天然具有明显的“潮汐效应”,即早、晚高峰的上下班通勤时段,订单量会暴涨,然后中间时段陷入低谷。

另一方面,出行需求具有较强的即时性,某一地激增的需求,不可能通过远距离调度司机来消化。

换句话说,即使上海早高峰大爆单,滴滴也无法调配闲置的苏州司机闪现到上海接单。所以就需要平台在每一个小格子里反复计算和平衡供需。

而在中小城市,日常通勤需求孱弱,与节假日和文旅等突发需求构成更极端的供需差异,又对平台的运营提出层出不穷的挑战。

某种程度上,佣金比率可视为衡量司乘匹配难度的指标。此前主管部门要求行业佣金上限不得高于30%,前段时间各大平台宣布将抽成上限降至27%,就是尊重市场机制、包容审慎的结果。

前面提到,为了完成司乘交易的撮合,平台会通过价格信号和司乘补贴这两大杠杆,来协调整体供需。

首先就是司乘价格分开。司乘双方的价格,可以各自对整体性的供需做出反应。而面对具体区域、时刻在改变的供需,则需要补贴来灵活刺激。

比如在高峰期,滴滴会给司机发放奖励,推动更多司机出车提供服务,而平峰期,通过投入乘客优惠券,鼓励乘客多打车,保障订单稳定。

以上灵活调节计费与奖励规则实现了“平峰填谷”的效果,甚至在极端情况下,滴滴只能赔本赚吆喝,即出现负抽成的情况。

一般有两种情况会出现低抽成甚至负抽成:一是乘客使用优惠券后,支付金额减少,但司机到手车费是按照司机端计价规则来计算的,金额不会有变化;二是在车费之外,平台又给司机发放额外奖励。

至于平台为什么有时要赔本赚吆喝,一是保障乘客体验,二是稳定司机收入,这样才能让他们长期信赖平台,喜欢打车服务,从而让整个生态长期良性循环。

例如暴雨天气,会降低司机出车意愿,但原本“地铁+公交”的打工人,又会持续涌入滴滴。此时,滴滴为鼓励司机接单,只能通过大幅增加司机奖励,结果可能就是司机收入超过乘客实付,出现负抽成。

以上做法的底层逻辑是,任何平台都无法强制司机出车和乘客下单,只有以价格和补贴为信号灯,引导司乘双方更高效地调整自己的行为。

滴滴的优势在于,其规模更大、对即刻的供需变化更敏感,所以能借助价格和补贴信号,更高效、稳定地完成交易撮合,保障司乘体验。而其他平台的体验则是时好时坏、极端不稳定。

但残酷的是,即使经历艰辛,不断平衡市场供需后才取得的佣金回报,也无法成为平台的最终利润,其必须基于长期发展不断进行再分配。

佣金不等于利润

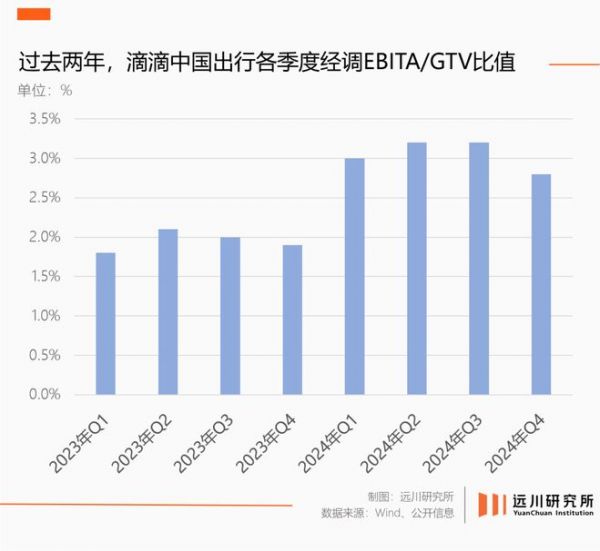

2024年的滴滴年报里有两个关键数据:滴滴中国出行2024年全年日均订单约3386万单;但中国出行经调EBITA除以GTV的利润率仅3.05%。

也就是说规模增长,并没有改变出行服务是门苦生意的本质,并且如果放眼全球,滴滴尤为苦,Uber、grab出行业务大约8%的利润率,是滴滴的两倍多。

横向对比也很扎心,游戏作为互联网同行,利润率常常在30%以上,而线下摇奶茶的蜜雪冰城,净利率也稳稳地站在15%之上。

在利润上,互联网变制造业的首要原因是,在彼此需要的程度上,平台反而是弱势方。

对于平台而言,需借双边规模保持高效,但乘客终极目的是从A点到达B点,过程追求性价比;司机的核心诉求则是,在同样的时间段内接到更多的订单,以提高收入。

结果就是,平台始终需要投入大量的资金用于两者的获取和留存。

2024年,滴滴营业成本为1689.9亿元,核心是用于支付司机收入以及部分保险开支。

好消息是,“新能源汽车-网约车平台-司机”构成的生态循环,正在持续改善司机留存问题。

原因在于,新能源车明显降低司机成本。2024年,司机车辆TCO成本(购买/租赁,能源补给,保险及维修)占总收入为55%,而据沙利文测算电动车每月TCO成本较燃油车低2265元。

2024年,滴滴平均抽成率为14%基本就是以上分配过程的结果,而之所以与最终利润率仍有巨大差距,很大一部分是因为滴滴在网约车生态建设、基础设施等方面持续投入,其余则与滴滴主动承担社会责任紧密相关。

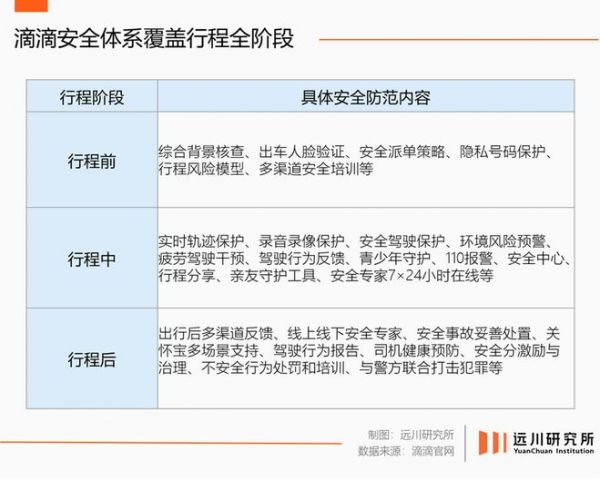

安全生产早已被滴滴列为集团运作的最高级,每年相关投入都高达数十亿,全面覆盖了行程前、中、后的所有环节,目的是竭力保证每一笔行程都能平稳、安全到达。

不计成本的投入,持续壮大着滴滴的武器库。目前,滴滴通过安全AI模型平台,和长期积累的安全产品、策略,能对多种风险场景和行为,进行分级提醒和干预;自建的智能能力模型,还会提示司机驾驶过程中的安全隐患,如环境风险、疲劳驾驶等。

成果就是,滴滴的交通事故率显著低于传统出租车和其他聚合平台网约车。

在以上硬科技投入之外,与社会责任相关的软实力也在齐头并进,滴滴已专门设立了“关爱公益救助”、“滴滴助学计划”等公益专项。

前者主要针对重大变故,例如当网约车司机不幸遇上重大疾病或事故时便会提供救助,以增强整体的抗风险能力。

后者则与子女教育紧密相关,分设了“高考奖学金”“励志班”“普惠礼”等项目,紧密参与到司机人生中重大的欢喜时刻。截至2024年12月,滴滴“橙果计划”已惠及5万个网约车司机家庭。

换句话说就是,滴滴将佣金变成了一个“水库”,并通过再分配,促进和保障了整个系统的良性运转。

透过滴滴微薄的利润率,不难发现一个反直觉的事实是:平台不仅不是暴利方,而是一个稍有不慎便会陷入亏损的服务者。它的核心任务,也从来不是单纯追逐利润,而是维持整个网约车生态的平衡。

最近几年,网约车平台注册司机在不断增长,目前官方披露的持证网约车司机数量是728万,这即意味着平台要承担更大的责任,也代表着平台必须做出更大的努力,才能胜任平衡者的角色。在这一过程中,司机也需要对收入保持合理预期,理解这是一份需要长期累积和生态改善才能稳中向好的灵活就业。

好在出行线上化的趋势还在继续,网约车渗透率仍在不断攀升。期间,滴滴凭借更好的分配机制和生态系统,承接了过程中大部分的订单增量,已经连续十个季度实现了订单双位数增长。

中金研报提到,预计2026年我国网约车客运量的复合年增长率约为8%,滴滴作为行业龙头,也将凭借双边规模效应拿下更多订单。

不断变化的环境,从根本上注定了这始终是一个艰辛的平衡任务,需要司机与平台之间保持互相理解与信任。也唯有如此,才能在更复杂的环境里找到既公平、又可持续的解法,让这门“苦生意”始终保持良性循环。

其实,滴滴的日常很像是司机群体的一个合集,虽然每天产生大量的流水赚钱看似很轻松,但每笔流水背后都有对应的刚性成本,还要精打细算每笔开支,最后盈余的每一分钱都是辛苦钱。所幸的是,虽然每天过得紧巴巴,但只要扛起身上的责任,坚持下去,未来仍有盼头。

编辑:李墨天

制图:严张攀

责任编辑:黄茜琳

封面图片来自ShotDeck

相关推荐

司乘天平上的滴滴

滴滴顺风车安全员试运行,全程守护司乘出行安全

滴滴22日起试行:允许16岁以上未成年人单乘网约车

网约车安全团体标准出炉 滴滴:今年安全上投入30亿

你咋看?滴滴春节加价全给司机上热搜 网友表示理解

顺风车下线这一年,滴滴惊变

滴滴试行“选择路线”功能:提供至多三条行驶线路

滴滴顺风车,还能重启吗?

滴滴杀入大模型

滴滴安全攻坚200天:车内录音覆盖90%订单

网址: 司乘天平上的滴滴 http://m.xishuta.com/newsview142993.html