美的大转型:不只是家电企业的“中国版GE”

不久前美的发布年中报,营收与净利润双位数增长,利润率创下三年来新高。

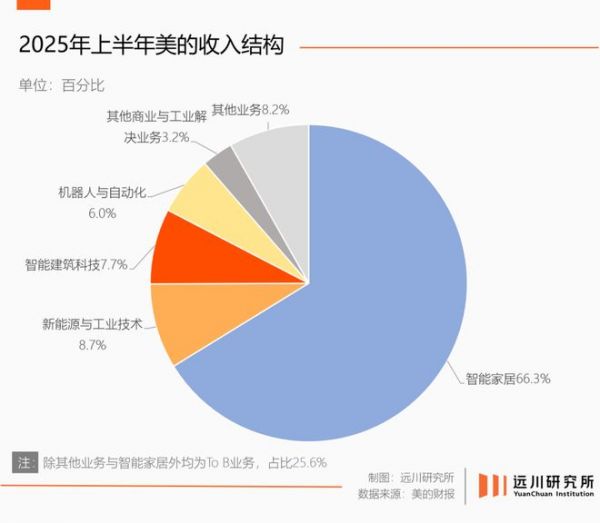

相比业绩的增长,更值得关注的是这家老牌企业增长的方式。工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化三大业务组成的toB板块,营收同比增长20.8%,在营收结构中的占比进一步提高。

以2015年提出双智战略(智能制造+智能家居)为起点,美的面向高精尖产业的探索已逾十年。同一时期,美的智能体工厂的落地,又为老牌制造业龙头的转型添上了一笔注脚。

不久前,美的荆州洗衣机工厂获得WRCA世界卓越认证。拥挤的人工智能赛道,迎来了一位意料之外又情理之中的长跑选手。

“世界卓越的首个多场景覆盖的智能体工厂”背后,是14个智能体覆盖的38个核心生产业务场景,其中多个核心场景被提升80%的生产效率,和制造业迄今最接近科幻电影的生产方式。

对于这座工厂,最准确的评价很可能来自WRCA的评语:

其架构深度融合自主决策、大模型工业集成与具身智能机器人技术,具备从感知、决策、优化、执行到持续进化的全覆盖能力,实现全流程无人化自主运行。

WRCA为美的认证世界记录

一座工厂的改造,勾勒着一个企业的转型。当多元化与产业升级的命题公平的陈列在每个制造业企业的办公桌上,美的已经做好了置身事内的所有准备。

人工智能的超级工程

对于“全球首座智能体工厂”,荆州工厂总经理吕宏志有一个形象的描述:一个有生命的工厂。

作为美的标杆级别的生产基地,荆州工厂2021年11月签约,2022年3月开工,当年6月投产[2],不仅承担着规模庞大的洗衣机生产,也一直是美的诸多前沿技术的试验田。

美的洗衣机荆州工厂

针对这座工厂,美的设定了一个相当超前的目标:用AI梳理组织和流程,把生产线的流程全部交给智能体来完成。

智能体工厂比“智能工厂”多了一个字,却是完全不同的概念,两者的区别在于:能否像人类一样思考。

传统机器人只是基于特定的软件系统执行被规定好的动作,像一个无法更新无法篡改的“黑盒”。程序相对固定,操作简单追求高效,比如焊接、分拣、运输等等。与其说机器人,倒不如说更接近“自动化设备”。

如果说自动化的黑灯工厂只是教会了机器如何“行动”,那么智能体工厂的内核在于,它让机器学会了“思考”。

目前,荆州工厂实现了核心场景平均效率提升超过80%,在关键环节达到100%防呆防错。今年上半年,美的集团通过AIGC节约了2.8亿元成本。

美的自研人形机器人“美罗”,可以简单互动,握手、比心、递水、语音

相比家电生产,这座智能体工厂定位更接近美的工业板块的一次技术储备展示与验收,也是美的对自身既定战略的全方位校准。

和社会舆论的惯常印象不同,如今的美的,无论是业务版图还是收入结构,都已经非常复杂多元。在家电之外,美的已经在医疗、能源、工业三个方向上,创造了一系列探索与突破。

2017年,美的开始涉足医疗领域,获得了瑞仕格医疗的控制权。2021年,美的成为万东医疗控股股东,此举被业界视为美的进入高端医疗设备领域的标志性事件。

同一时期,美的依靠自身在家电行业的制冷技术积累,通过美的生物医疗跨界进入医疗领域,让美的医疗的雏形逐渐清晰。

在新能源产业链,美的通过并购合康新能、科陆电子等一系列资本运作,逐步切入了以储能、光伏为代表的能源市场。和医疗类似,美的能源板块面向的也是一块增长迅猛、附加值丰厚的蛋糕。

荆州的智能体工厂则对应美的工业。过去多年,美的逐渐积累起了一个包含自动化与机器人、智能建筑、工业解决方案等环节组成的toB业务板块。

虽然这些业务看上去跨度巨大,但它们有两个鲜明的共性:

一是相比老本行家电,无论是医疗、能源还是工业,都是位于产业链上游技术密集的领域,也是长期被先发国家牢牢掌握的高附加值产业。

二是虽然跨度巨大,但它们同时也依托于美的在家电领域的生产制造经验与技术积累,是美的基于自身产业基础的延伸与升级。

2025年年中,美的各项toB业务营收突破千亿,占营收比重进一步提高。谁都无法否认,美的正在从一个家电品牌,变成一个多元化经营的高科技公司。

制造业巨人的转型身影

2012年方洪波掌舵美的时,就在思考一个当时看来尚且遥远的问题:美的的未来是伊莱克斯还是通用电气?

前者是瑞典国宝级企业,也是全球家电市场的老牌列强;后者是美国在工业革命时期的硕果,在几乎所有高科技领域都留下过数不胜数的技术成果。而对美的来说,这个问题的隐含意思是:家电是不是美的的全部?

答案是否定的。2015年的一次内部会议上,方洪波从侧面给出了回答:“美的边界将日益模糊,未来美的努力从传统家电企业,往拥有互联网思维的智能硬件公司转型。”

对大部分以家电闻名的公司来说,家电都不会是自己的全部。

这与家电市场的特征有关。一方面,家电往往与一个经济体的城镇化水平和经济周期挂钩,增长空间高度量化;另一方面,家电并不是一个利润率非常丰厚的产业,纯粹的规模扩张并不会带来更高的溢价空间。

由于需求高度普适,技术天花板相对有限,家电很容易形成锚定成本的残酷竞争。而成规模的企业会庞大体系的存在,形成刚性的“制度成本”,在竞争中出于天然劣势。

因此,大部分家电公司都会扩张周期结束后,都会或主观或客观的面临产业转移。

最典型的是日本松下。2010年后,家电产业大面积从日韩向中国转移,松下开始逐步剥离利润率偏低的家电业务,将研发开支义无反顾的投向汽车电子、动力电池等toB业务。

这其中自然有押注等离子电视失败的因素,但投向高附加值产业,也是一家百年老店势在必行的选择。

无独有偶,作为白色家电的开创者,东芝在2015年后陆续出售了白电业务和电视业务,将重心转向存储芯片与医疗业务。时至今日,日本消费电子几大巨头中,只有索尼游戏业务相对还有些存在感。

只不过松下寄予厚望的动力电池业务错失特斯拉这条大腿,东芝的核心资产存储芯片受到财务造假风波的波及,落得私有化的结局。

无论失败或成功,“转型”都是家电企业不可避免的宿命。但另一方面,多元化转型的参考教材是开源的:瞄准产业链上高附加值的核心技术环节。

2015年,国内家电市场格局未定,美的反而开始瞄准ToB业务,一边夯实家电业务基本盘,一边以高附加值导向的多元化业务转型。

中国家电产业同样起步于承接日韩的产业转移,时至今日,成长为巨头的大公司也陆续走向了同一个名为转型的十字路口。

2017年,美的斥资315亿收购了德国工业机器人公司库卡,库卡是德国汽车工业的幕后功臣,与FANUC、安川电机、ABB并称为工业机器人四大豪门。这笔收购案被产业界视为美的转型的关键一步。

2021年后,库卡与美的的协同效应开始体现:一方面,库卡开始融入美的的生产制造体系。2023年中库卡机器人和物流自动化节省了95%的一线人工。

经过五年的整合与消化,库卡已经成为美的最重要的toB业务。美的的荆州洗衣机工厂,就大规模应用了库卡的“iico协作机器人”。

从库卡开始,美的通过一系列技术投资和资本运作,形成了一个既复杂、由于自身业务高度适配的toB业务组合。

目前,美的各项toB业务占营收比重已经接近40%,一个中国版GE初见端倪。

中国版GE的诞生

制造业百年历史中,成功的转型汗牛充栋,失败的案例同样车载斗量。其内核不外乎基于自身的竞争优势,锚定与之对应的高附加值环节。

作为商业史多元化转型的标杆,通用电气(GE)是无数企业复盘研究的样本。

执掌通用电气的二十年里,韦尔奇把它从一家傻大黑粗的制造业企业变成了比肩华尔街大银行的多元化帝国,期间通用电气的业绩增长极其稳健,财务健康水平更是好到难以置信。

1981-2000年,通用电气出售了包括消费电子、中央空调、小家电在内的200多个业务,通过一系列并购,进入了医疗、材料工业电子、航空航天领域。

通用电气的八面玲珑是狂飙猛进的格林斯潘时代的浓缩,韦尔奇的管理哲学自然也无法超脱制造业转移与金融自由化的语境。

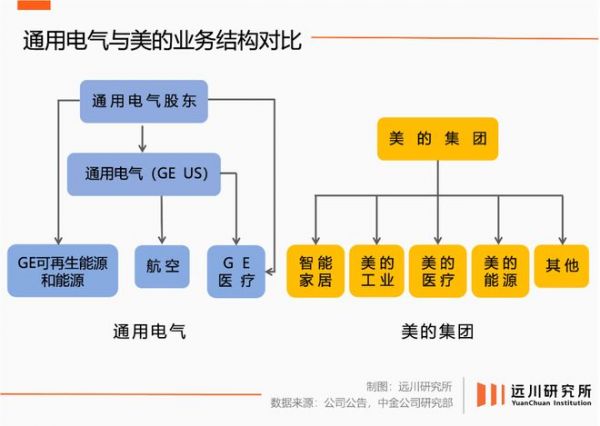

事实上,韦尔奇在扩张期布局的能源、医疗和航空三大板块,反而留下了通用电气如今最核心的资产。2021年,通用电气一分为三,成为三家独立的公司,分别经营能源、医疗、航空业务。

百年GE的分拆曾被视为GE溃败的结果,但各自独立的主体反而陆续走上正轨。纵然其声量无法与舞台中央的Mag7相比,但它在高附加值领域的积累,也绝非大部分制造业企业能望其项背。

美的的转型其实与当下的GE非常类似,从业务板块看,美的的工业、医疗、能源三大板块与通用电气分拆后能源、医疗、航空构成非常接近。

追随行业标杆的脚步并不奇怪,能够克服企业规模带来的发展惯性反而是一个复杂深奥的命题。从某种角度看,今天的美的已经远远脱离了家电的语境,而是和西门子、通用电气这些定义这个时代的工业巨人,站上了同一条起跑线。

美的转型的过程中,既有对高附加值领域坚决的投入,也有对自身能力边界清晰的思考:对短周期的小家电非常克制,对重资产的新能源整车不越雷池一步。

早在2014年,美的就依照贝尔实验室模式,组建了美的中央研究院,构建起了研究一代、储备一代、开发一代的研发模式。2020年初,美的再度成立AI研究院,过去五年投入超过600亿元。

同一时期,美的也在重新梳理自身的家电业务,陆续关停并转了大量家电SKU[4],将宝贵的战略资源进一步向市场空间更大的toB业务集中。按照方洪波的说法[4]:“你要穿越产业周期,必须产业升级,寻找第二引擎。”

美的位于美国肯塔基州的研究中心(MARC)

时至今日,美的在全球拥有16个国家级科创平台,超2.3万名研发人员。按照美国商业专利数据库(IFI Claims)的口径,2024年,美的集团的专利数在全球排名第八,在中国民营企业中位列第一[5]。

每一个看似一蹴而就的成功,往往都是厚积薄发的结果。

塑造美的的不是产品的销量,财报上的业绩,而是一家企业自始至终保持的对未来的紧迫感。一家企业在当下呈现的模样,始终是它所有过去所有战略选择的总和。

同样的道理,美的最核心的资产,既不是工厂的轰鸣,也不是专利的堆砌。而是不以产业周期的波动偏移的战略远见,以及面对每一个稍纵即逝的机遇,躬身入局的魄力和耐心。

参考资料

[1]美的荆州工厂“智”造,美云智数打造一站式“交钥匙”工程,美的

[2]“空冰洗”三大产业园各领风骚,美的荆州工厂树立智能制造标杆,湖北日报

[3]探秘美的智能体工厂:机器人如何进厂打工,证券日报

[4]美的方洪波:去年To B业务近900亿 幸好反思及时,第一财经

[5]美的集团2025年中期报告

作者:黄茜琳

编辑:李墨天

责任编辑:李墨天

封面图片来自ShotDeck

相关推荐

美的还没到“撕标签”的时候

董明珠造车折戟,美的卷土再来,家电企业为何热衷电动车?

家电三巨头半年考:格力独木难支,海尔美的多元破局

跨界、收购、出海……家电企业上演“变变变”戏码

透过美的,看机器人产业的深度觉醒

家电厂商转型的分野:美的向左,格力向右

家电企业造芯新进展

美的CFO深度剖析:转型,分权与年轻人

家电企业为何忙“分拆”

有文化有信仰的家电企业不焦虑?

网址: 美的大转型:不只是家电企业的“中国版GE” http://m.xishuta.com/newsview141344.html