平台抽佣集体下调,网约车“最难一年”发生了什么?

21世纪经济报道记者肖潇 北京报道

今年是网约车司机公认最难熬的一年,也是行业动作最多的一年。

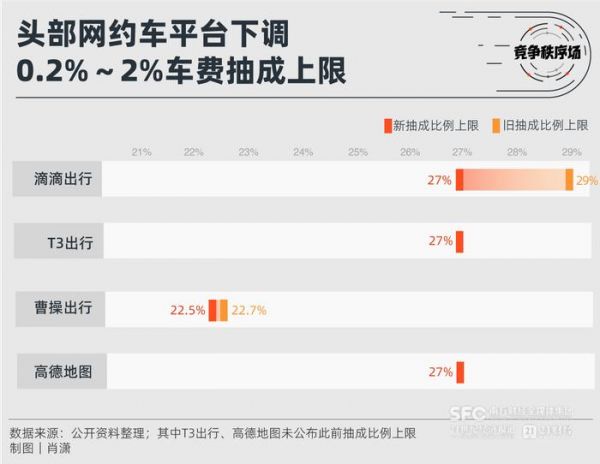

从“打车有异味”到“付费才能开空调”,司乘矛盾频繁发生,一个原因是司机收入持续承压。在监管部门频频出手的背景下,滴滴出行、高德地图等多家网约车平台近日发布降低抽成通知,其中滴滴、T3和高德最高抽成降至27%,曹操降至22.5%。

网约车司机对此都很关注,但为之雀跃的并不多。

“没感受到什么不同,年年都说要降(抽成),从没觉得降过”,多位网约车司机告诉21记者。如果每笔订单下调2%的抽成,意味着一个月多出约100元~200元的流水收入,比起今年大幅下滑的订单量和收入,几乎是杯水车薪。

海豚智库创始人李成东认为,司机赚钱难的根本原因在于两点:一是供给过剩,二是平台竞争激烈。早期滴滴一家独大,随着高德地图等聚合出行平台进入市场,抽佣、派单、流量机制已被改写。如今,司机和实际承运的网约车公司,都越来越被动。

网约车正经历的低价战,与今年外卖价格战有相似之处。但比起全民热议的外卖战场,前者还需要更多关注和讨论。

降佣能为司机解困吗?

8月15日晚,四家网约车平台迎来一次集体降佣:针对车费的最高抽成比例,头部平台主动下调0.2%~2%。

具体来说,滴滴出行和T3出行承诺,单笔订单的最高抽成比例不会超过27%。滴滴出行称,2024年,滴滴所有订单平均抽成为14%,且对每月完成50单以上的司机,保障月均抽成上限25%;曹操出行承诺,APP、小程序订单的抽成比例上限将由原来的22.7%下调至22.5%。

高德打车承诺,将推动不少于80家合作网约车平台的抽成比例上限不超过27%。同时,自身的信息服务费上限全部降至9%,综合成本降低2%。

对外,这被解读为“保障司机收入”的动作。但在司机群体里,对这轮调整的反应普遍比较冷淡。

“没感觉到有变化,估计不会有什么影响”“开了这么多年了,年年都说要降,从没觉得降过”。一周后的8月26日,两位在北京全职五年以上的滴滴司机直言。原因也很简单:抽成比例是浮动的,真正触及抽成上限的订单(即本次调整对象)本来就不多。

21记者在8月25日~27日间使用滴滴打车,有优惠券的订单平台并未抽成,普通订单的抽成在22%~27%之间。前述两位司机的后台数据显示,他们八月份的月均抽成大约19%。

多家平台在公告中强调“月均抽成”概念,不过这一数字往往受平台补贴力度影响。使用优惠券的订单一般是0%抽成,当月平台优惠券发得多,月均抽成就会偏低。多位司机表示,他们更关心单笔订单的抽成,尤其是高峰期订单的抽成能否下调。

除了抽成比例,引起更多不满的是一口价订单,和聚合平台的多层抽佣。“一口价还可以拒绝,大不了就是没单子在路上空跑,但聚合平台的订单我们没得选”。一位曹操出行司机直言,来自聚合平台的订单要经过二道、三道抽成,叠加下来平台抽成甚至可能超过50%。

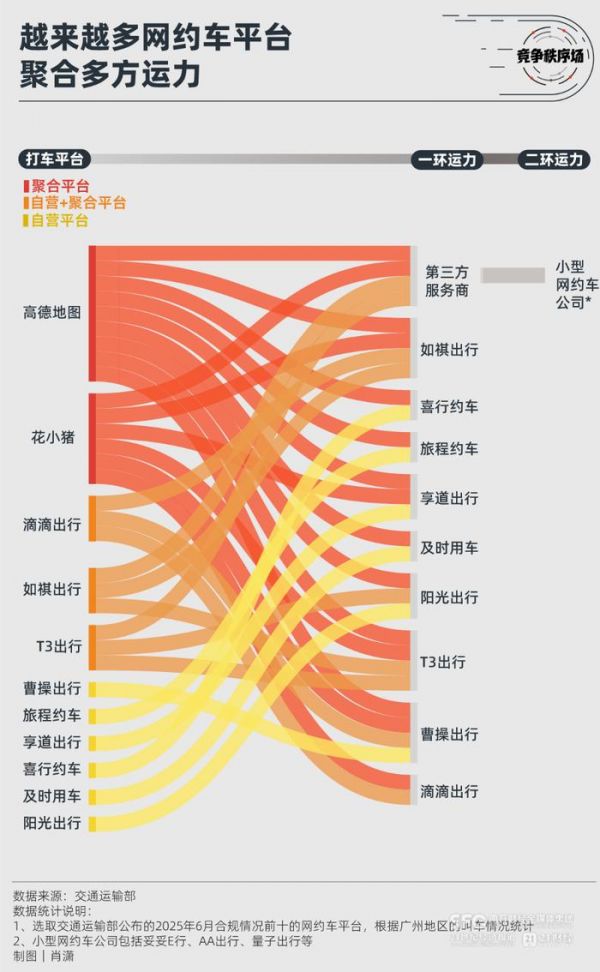

目前,网约车平台分为三种发展模式:自营平台、自营+聚合平台、聚合平台。聚合出行平台本身不掌握车辆和司机运力,而是一边面向乘客,一边接入第三方运力,扮演信息撮合的中间商。

但这条撮合链路可能很长。当用户在聚合平台下单后,打车信息最多会有三方转手:先从聚合出行平台发送至SaaS服务商,再分配给网约车服务平台。每一道都有“过路费”。

以21记者实测为例,8月26日晚,通过高德地图叫到一辆曹操出行,支付车费21.7元,司机到账16.78元,服务商一共抽成22.6%。高德平台另收了0.5元的基础信息服务费。加起来,抽成比例就达到了25%。

在这条链路里,不时出现更极端的情况。2024年4月,东南大学交通法治与发展研究中心执行主任顾大松公开一张聚合平台的账单截图:一位乘客实付了98.11元,但司机只实收到52.17元。原因在于转卖平台抽了27%佣金,承运平台又抽了20%的佣金。叠加下来,车费被多方抽成接近50%。

顾大松当时向21记者指出,转卖平台可以借“信息服务费”投机取巧,规避30%抽成上限的约束。当司机收入被不合理降低,也容易产生安全隐患和司乘矛盾。

司机的困境从何而来?

“网约车供给太多了,司机主要还是受到了订单量下降和单价下降的影响”,李成东说。

李成东认为,造成司机收入普遍偏低的根本原因有两个:第一,供给过剩;第二,平台竞争激烈,客单价持续压低,聚合出行的崛起也放大了这种压力。

供给端的膨胀已被官方多次提示。自2023年起,济南、珠海、东莞、深圳等地开始发布网约车行业风险预警,提示当地网约车市场运力趋于饱和,建议谨慎入行。随后,三亚、长沙和乌鲁木齐等城市暂停了网约车经营许可和运输证核发业务。

交通运输部的官方行业数据更直观。2020年底,全国共有214家网约车平台拥有经营许可证,发放289万本网约车驾驶员证;到2024年10月,持证平台来到362家,驾驶员证748万,分别暴涨了69%和159%。

这组宏观数字,直接体现在司机的收入变化上。一位全职五年的北京滴滴司机算了笔账:去年,自己一天的流水能稳定在1000元左右。今年即便一个月全勤,每天覆盖早中晚三个高峰期,也只能维持在单日流水600元上下,账面收入下降了近四成。

“今年是最不好干的一年”,多位网约车司机感叹。前述司机告诉21记者,今年不仅订单量变少,运价也在下调,同时平台对全勤和跑单数量的奖励越来越少,这些都是收入缩水的原因。

司机渴望提价,但市场和平台都难有空间。更深刻的冲击,源于流量入口的转移。

行业普遍认为,2021年滴滴“下架整改”之后的窗口期,给了聚合出行模式快速崛起的机会。高德、美团、百度等聚合平台,凭借地图和本地生活的庞大用户流量,迅速切走入口。按照交通运输部最新公布的2025年6月订单量来计算,聚合出行平台的市场占有率已经达到36.7%。

网约车行业正经历的,是一个像淘宝的“超级平台”吞噬入口,提供运力的网约车平台退化为一家家店铺。它们越来越依赖聚合平台,也越来越难在层层抽佣的模式中议价,尤其是稍有规模的二线网约车公司。

曹操出行就是一个典型例子。曹操出行2024年招股书显示,2022年~2024年,来自聚合平台的交易额从49.9%涨到85.4%,订单数从51.4%涨到85.7%,近九成业务依赖聚合平台。最新半年报亦提到,公司收入增长,主要依赖“从聚合平台获取更多用户流量”。

与增长同步的,是成本飙升。最新半年报显示,今年上半年,曹操出行的销售及营销开支增长到8.4亿元,其中7.3亿元用来支付聚合平台的佣金,比去年增加了70%。

当向聚合平台“买流量”的代价越来越高,挤压的自身利润,也会传导到司机身上。如祺出行曾披露,2021—2023年新司机单笔奖励从2.87元降至1.46元;其最新半年报也提到,成本控制主要依赖“更审慎的客户奖励政策”“司机奖励政策减少”。

理想情况下,接入更多流量能带来更多订单量,从而弥补缩水的司机投入。但现实是,饱和的市场无法满足预期,一旦开始低价竞争,整个行业可能都难以脱身。

监管介入能改变局势吗?

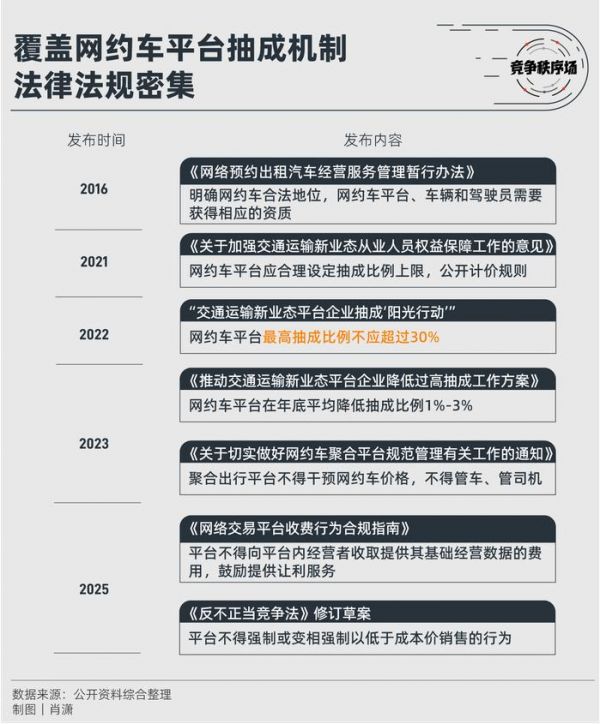

值得注意的是,这并非网约车行业首次调整抽成比例。过去两年,国家多部门持续出台政策规范平台抽成机制,从要求公开透明计价,到推动降低平台抽成。2022年,交通运输部在“阳光行动”中规定网约车平台抽成不能超过30%,划下一条关键的行业红线。

围绕聚合出行模式的监管也在细化。2022年,南昌一位交通执法人员曾公开表示,由于聚合平台不直接提供网约车服务,所以交通执法部门很难监管。当时无资质叫车服务、交通意外无法追责的乱象频出,存在一个治理真空地带。

直到2023年,交通运输部等五部门首次将聚合平台界定为“共同提供服务者”,其责任是聚合信息、提供网约车信息供求匹配服务。按此性质,聚合出行平台不能干预网约车价格或直接管理司机。如果确因市场需要调整价格,需要提前7天向社会公示。

另外,今年几项上位法的修订也引发关注。7月24日开始向社会征求意见的《价格法修正草案》明确提出,不能低于成本的价格倾销,不能利用数据、算法、技术及规则从事不正当价格行为;10月即将施行的反不正当竞争法,也要求平台不能利用自身的地位,强制低价。

在这一框架下,多地监管的重心转向平台的“强制行为”。比如近两个月,宁波、鹰潭、开封等地交通部门均要求聚合出行平台停止恶性价格竞争。相比直接叫停“一口价”订单,这些监管部门重点关注平台有没有强制司机接“一口价”,或者设置不合理的收费行为。

在李成东看来,当前的核心瓶颈在于行业过度扩张与价格竞争。对实际承运的网约车平台来说,打车业务本身利润率不高,企业承压明显。接下来平台必须寻找新的增长点,比如出海或细分场景,而不是指望国内网约车市场再带来高增量。

而从治理层面,需要用政策约束恶性的价格战,通过设定价格底线,把竞争拉回到服务质量的比拼上。下调平台抽成,虽然对司机收入提升有限,但或许是规范竞争的好的开始。

发布于:广东

相关推荐

平台抽佣集体下调,网约车“最难一年”发生了什么?

网约车平台集体官宣“降抽成”司机为何不买账?

网约车司机抽佣争议:高速费何必算入司机收益?

网约车降佣金,无人受益?

网约车江湖,没有新鲜事

出行鼻祖取消抽成模式,网约车江湖要变天?

抽成高达65.73%,网约车订单暗藏玄机,抽成不明示的后果很严重

难“聚”的网约车

网约车大战,又来了

网约车订单被层层转卖,多平台抽成近五成!谁在触碰30%隐形红线?

网址: 平台抽佣集体下调,网约车“最难一年”发生了什么? http://m.xishuta.com/newsview141208.html